60年代末ごろ、親にポータブル電蓄を買ってもらい、ペラペラのソノシートとか45回転シングル・レコードなどを聴いて楽しんでいた。

70年代我が家にステレオが導入されると、いつしかそれらをほとんど聴くこともなくなり、さらに収納スペースの関係で敢え無く廃棄処分となってしまった。

今思えば、少なくともソノシートやシングル・レコード残しておけばよかったなんて非常に悔やまれる。

それはさておき、最近シングル盤を買ってみた。

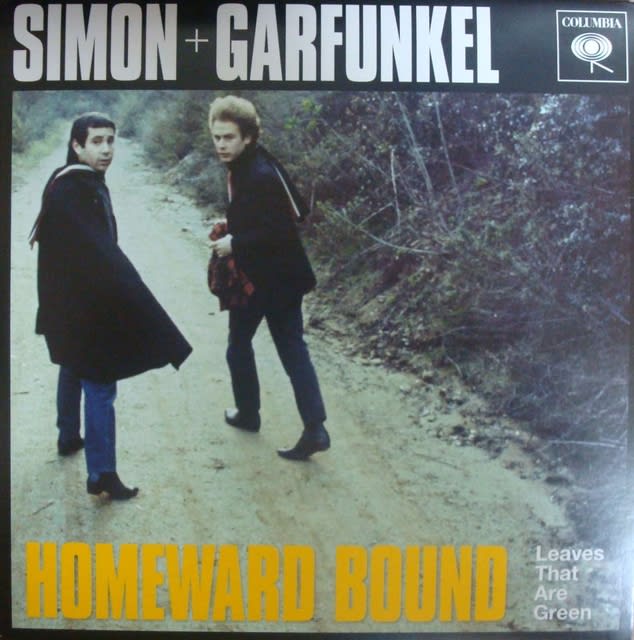

2015年にレコードストアデイが企画した限定シングル盤で、あの懐かしきサイモンとガーファンクルのシングル盤である。

1966年発売のシングル、“早く家に帰りたい(Homeward Bound)”と“木の葉は緑(Leaves That Are Green)”のカップリングで、全米5位を記録し大ヒットとなった。

この限定盤の売りは 、音源がモノであることと、当時ドイツで発売されたシングル盤のジャケットを復刻(海外では通常シングル盤は、ジャケットなしが多く、レコード会社の紙袋に無造作にレコードが差し込まれているだけ)またさらに世界限定1000枚のプレスとなっている。(所有しているものには500番台のシリアルナンバーが記載されている。)

それがどうした!と言われれば返答に困るが、コレクターの性として、普通とちょっと違えば抑えておこうって感じでつい買っちゃうんですね〜

とは言え、LP盤でさえ扱うのが少々面倒くさいのに、シングル盤となるとさらに面倒なことに。

LPだと大体片面20分前後の音源がカットされているので、一旦針を下ろすとターン・テーブルから離れた所定の椅子に腰掛け音楽を楽しむ事が出来る。

しかしシングル盤となると、 大体3分前後の収録のため、針を下ろして問題なくプレーヤが作動しているのを確認し、よたよたと椅子の方向に向かいそしてその椅子にどっかと座り終える頃には、すでに1/3ほどの演奏が消化されてしまっていると言うせわしなさがある。

OMG! “早く家に帰りたい”ってたった2分27秒しかない! 椅子に座って足を組んだ頃には曲はほぼ終了!

演奏が終わるとまたよたよたとターン・テーブルへと向かい、裏面をセットし同じ手順を繰り返すわけだが、この時“一体俺は何やってんだろ〜?”なんて 疑念は絶対いだかない方が精神的によろし〜

アメリカ合衆国といえば、その名称の通り複数の州が集まった単一国家を意味する。

国土が非常に広大なので、州単位でも単一国家として存在できるようなレベルである。

州によって独自の法律が施行され、また国内だけでも数種類の時差も存在することから地元民の州に対する帰属意識は結構強いものがあるのではないかと思う。

以前ヒューストンに得意先を訪問した時、工場にはアメリカの国旗とテキサスの州旗が敷地内に掲揚されていたのが印象的だった。

日本の私企業で工場の敷地内に国旗を掲揚することはあっても、都道府県の旗をその隣に掲揚しているのはまず見かけない 。デザインがダサいっていうのもあるかもしれない。

今日は、そんなアメリカ人、特に南部住民が州に対して強い地元意識を示しているようなタイトルのアルバムを紹介したい。

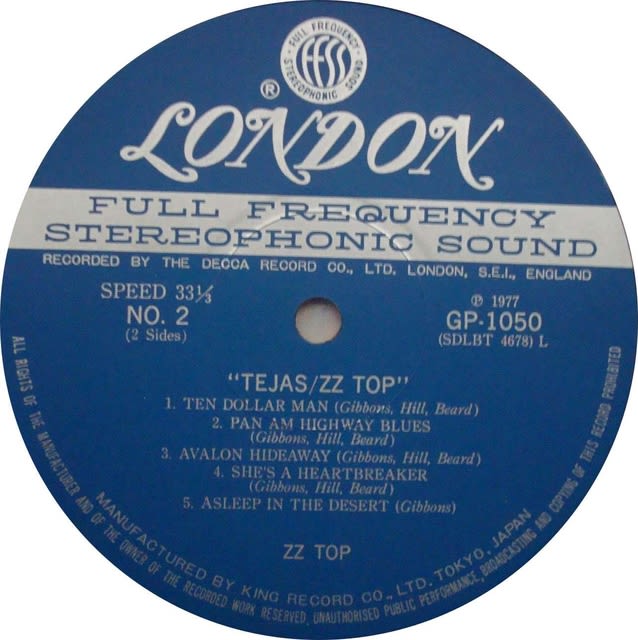

それはZ Z Topが1976年に出した5枚目のアルバム、Tejas。

左が70年代アルバム発売当時に買った日本盤、右は昨年リマスターされた180グラムの輸入盤。すでに昔買ったやつがあるのに、もう一枚買うなんて何を考えているやら....

当時キングレコードから出た盤は、なんとストーンズと同じロンドン・レーベル。Z Z Topらしくないと思う

今回の、リマスター盤はワーナーから出ている。旧盤と比べると今回のリマスターは音圧がやや低い上品な味付けと言うか、これもZ Z Topらしくない気がする。

三つ折りの特殊ジャケットで、レコードの出し入れはビートルズビートルズのホワイトアルバムと同じ上から入れる仕様となっている。

かってこの地がメキシコ領でスペイン語でTejas(スペイン語ではJの発音がHになるので、テハスと読む )呼ばれていて、その後アメリカ領となってTexas(テキサス)となる。

Z Z Topはヒューストン出身のバンドであるが、ここでのTejasはヒューストンやダラスのような大都会ではなく、アルバム・ジャケのデザインからして Texasの片田舎って匂いがする 。

俺たちゃTejasっ子、場末の酒場での与太話なんかを洗練された流行りの都会ロック・サウンドではなく、シンプルな3人 編成のバンドで荒削りのブギーやブルース・ロックをギンギンに聴かせやるぜ〜って感じかな。

ただ今回のアルバムは以前のものと比べて若干ポップ寄りに仕上がっていて、ちょっと都会に染まったかなと言う印象はあるが、全曲ご機嫌な楽曲でまとめられており、あっという間に聴き終える。

助手:博士、Z Z Topの名前の由来ってなんですか?

博士:本人達から、直接聞いたわけでもいないので確かかどうかはわからぬが、彼らはブルース・ギタリストのB B Kingのファンだったらしい。当初はZ Z Kingと名乗りたかったようだが、本家の名前と紛らわしい感じもするので、結局Z Z Topになったらしいようじゃ….

助手:じゃあ、我が研究所も、彼らにちなんでB B Topって名付けたいのですが….

博士:その心は?

助手:相変わらずバカみたいにレコード買い漁って、バカみたいなブログを綴って、その頂点を極めたいと思っている研究所ってことで。

博士:バッカも〜ん。

全くその通りじゃないないか!

貧乏性で、これはまたいつか使えると思いあちこちにしまい込んだものの、やっぱり使われることはなく結局物置や押入れの肥やしとなってしまう衣類や雑貨なんかが大量にある。

帰国した際、担いで来た荷物を何処にしまうかと思いはするものの、うなぎの寝床のような自宅では収納スペースも限られる。

実は、シンガポールで賃貸していたアパートから立退く際も、ほとんど使用感のないものを含む、家具(と言ってもIKEAの安物)、家電製品(220Vなので日本では使用出来ない)、その他生活用品(と言ってもこれらも安物ばかり)を泣く泣く知人に譲り渡すか廃棄した。

しからば今回も、心を鬼にして断捨離を決行することになる。

出るは、出るは。まだ値札がついた衣類とか、その他新品同様の生活用品が….

勿体無いと思うのだけれど、サイズがもう合わなくなったものや、なんでこんなの買ったんだろうと思えるデザインのものとかを大量放出。

ぜ〜んぶ持っていけ〜!

ついでに、仕事関係のもいらない書類とかも破棄処分する。

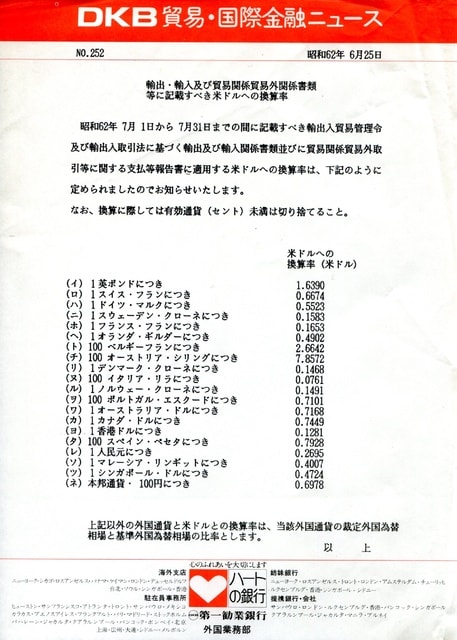

そうすると、あるノートに挟んであった紙切れがひらり。

なになに? 為替のレートの資料だって! しかも、日付は昭和62年6月で、今は無き第一勧銀が発行したもの。

海外にいると、 普段から西暦を使っているので日本の元号がわからず昭和62年と書いてあっても一体何時のことやら。

早速ヤホ〜で検索してみると1987年のことで、今からなんと30年前の資料となる。

今から30年前って一体何してたことやらあまり記憶にない。

この資料によると、昭和62年の5月の100円が0.6978ドルとは! (1ドルが約145円)

今このレートだったら、日本の輸出企業は大儲けだね〜

ああ〜 昭和は遠くになりにけり〜

昭和どころかもうすぐ平成もなくなるから、さらに日本の元号を西暦に変換するのはさらに難しくなるんじゃないかと思う今日この頃でした。

キャピトル・レコードが昨年設立75周年ということで昨年あたりから記念の行事がいろいろと執り行われた。

過去に出した、重要アルバム100選もその内の一つで、2016年11月から順次レコードの形態で復刻され発売されていた。

キャピトル・レコードといえば、大昔からビートルズやバッドフィンガーなどアップル所属のアーティストの版権を持ち北米中心に販売していた。

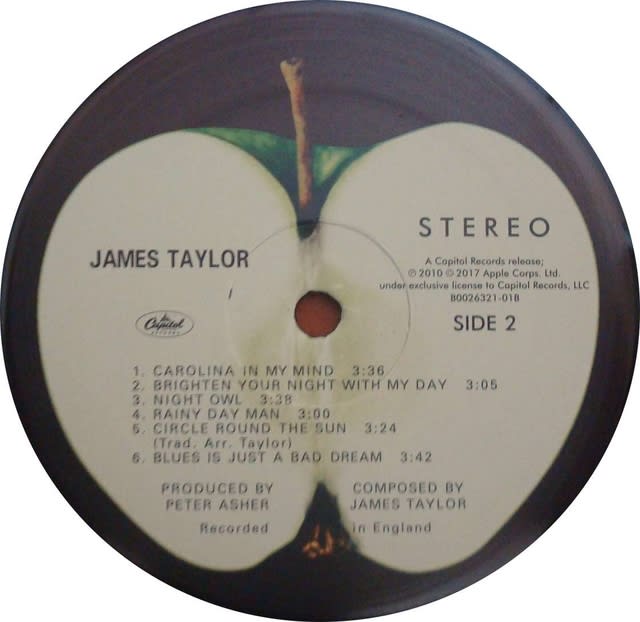

再発されるアルバムの中に、ジェームス・テイラーのアップル所属時代の唯一のレコードを発見。1991年にリマスターされたCDを既に持っていたのだが、つい買ってしまった。

1968年発売のセルフ・タイトルのアルバム、ジェームス・テイラー。

フォーク・ロック系デュオのビーター・アンド・ゴードンのメンバー、ピーター・アッシャーがプロデュスを担当し、ジョージやポールも1曲だけがそのレコーディングに参加した。また Something In the Way She Movesという曲が収録されていて、ジョージの名曲Somethingの出だしの歌詞になっていることも話題となった。

このアルバム、評論家受けはしたものの英国ではチャート・インせず、アメリカでも118位と残念ながらあまり売れなかった。その後彼はアップルの経営がゴタゴタの影響で、この一枚でアップルを去りワーナーに移籍することになる。

個人的には、初々しさが残る初期の名作だと思うし、ワーナーに移籍した後のアメリカでのブレイクの基礎になったと思う。

ということで早速レコードに針を落としてみよう。

あれっ! 何かおかしい。

オリジナルにはサイド1に6曲、サイド2に6曲の計12曲が収録されていたはずなのに、11曲しかないぞ〜!

レコード盤には5曲しかカットされていない。

サイド2の2曲目、Brighten Your Night With My Dayが抜けているではないか。

レーベルは6曲記載されている

確か、キャピトルは2010年にアップルの有名どころのアーティスト達の作品をリマスターし新しいパッケージでCDを再発しているので、その時のマスターを使えばサイド2の2曲目という中途半端な位置にある一曲だけ欠けているのは摩訶不思議。

返品とか交換とかは面倒なので、このレコードこのまま所有するつもりであるが、何故この一曲が欠けているのかは非常に気になるところ。

ジャケットの裏にはCapitol Record released Ⓟ2010Ⓒ2017 Apple Corps Ltd. Manufactured and distributed by Universal Music Enterprises.と記載されていたので早速Capitol Recordのサイトにあるカスターマー・サービスに質問を入れてみる。

すると、Thanks for reaching out to us. Unfortunately, we are unable to assist with purchases made outside of our online store. Our apologies for any inconvenience. If you do have a valid order number with us, please include it in your reply so that we may assist you! なる返事が。

むむ〜

ここのサイトから直接商品を買ったわけではないので、この手の定形文での回答になってしまうのは仕方がない。

気を取り直して、所属アーティストの項目を調べてみると、あれっ?ジェームス・テイラーが載っていない!

しからば、製造元兼卸売業者のUniversal Music Enterprisesのサイトはどうかと言ううと、ここにも彼の名前は見当たらない。

それにApple のサイトにはビートルズの情報しか記載されていない。

アップル時代のジェームス・テイラーは何処なり? これで真相は霧の彼方へと。

週末の暇人からのお便りでした。

助手:お帰りなさい

博士:今回の2年の海外移住もあっという間に終わってしまったの〜

ところで、毎回帰国するたびに思うのじゃが、日本は本当に飯ウマの世界じゃのう〜。

自宅に、夜の11時ごろにたどり着いたが、まだ近所のスーパーが空いていたので、早速日本の味を楽しむべく、つい売れ残りで値引きされた280円の海苔弁を買って食べてみた。

この価格でこのお味!なんとレベルの高いことか!

助手:海外でまともな日本食を食べるとなるとかなり高くなりますからね〜

博士:あれ? これは一体どうしたことじゃ! 見慣れない多くのダンボール箱が我が兎小屋レベルの狭い研究所を占領しておるではないか!

こっ、これは一体どうどう言うことじゃ?

助手:博士が日本に不在の間、買い集めたレコードです。

博士:おぉ〜 でかした、でかした。

これで当分の間、まったりと音楽を楽しめるではないか。

助手:なんの、なんの。博士のためならこれぐらいのこと、大したことはありません!

博士:今ちょっと、不吉な予感がしたのじゃが…

これらの購入代金の支払いって、まさか、わしのクレジット・カード使ったんじゃなかろうな。

助手:ピンポ〜ン、そのまさかのまさか。

博士:まあそんなことだろうと思ったわい。これで当分、売れ残りで値引きされた280円の海苔弁にお世話になる。

嬉しいような悲しいような。

助手:そんなにまでもしょげないで〜♪♪(佐野元春のSugartimeと同じ節回しでお願いします)

それでは、張り切って今日の一枚!

マイク・ブルームフィールドとアル・クーパーのジョイント・ライブ、The Live Adventure Of Mike Bloomfield And Al Kooper (邦題、フィルモアの奇跡)

CDと比べると、ジャケットの迫力がど〜んと前に来る。

1968年フィルモア・ウエストのライブ録音され、1969年に発売。

レイ・チャールズやアルバート・キングの楽曲、ザ・バンドのWeightやトラッフィクのDear Mr. Fantasyなどのカバー、それにエルビスの歌唱で有名なThat’s All Rightなどなど、聴き処満載。

しかし、このアルバムを初めて聴いたとき、ビックラこいだのはやはりあのサイモンとガーファンクルの名曲、The 59th Street Bridge Song(Feelin’ Groovy)のカバーだった。

オープニング・スピーチの次の2曲が、The 59th Street Bridge Song(Feelin’ Groovy)。 このレコードは2016年、Music On Vinyl社から、2枚組180グラム重量盤として発売された。

二人のハーモニーにアコギが絡まる軽快なテンポの曲が、ここまでブルージーになるとは。

この出だしの曲一発で私はノック・アウト。

なお、ポール・サイモンもこのライブ録音後にバック・コーラスをダブしたとのことで、本人もこのカバー・バージョン結構気に入ってるのだと勝手に思ってしまう。

助手: 海苔弁を毎日黙々食べて 哀愁を醸し出している博士には、ブルースがピッタリ。

博士:それだけではまだ足りん!

閉店間際のスーパーで、少なくとも30%引きの売れ残りの海苔弁を買うことでさらに哀愁さが研ぎ澄まされるのじゃ!

アンとナンシー姉妹がギターとボーカルでフロントを勤めるロック・バンド、Heart。

派手なロック・サウンドが売りで、ライブでレッド・ゼッペリンの楽曲をカバーしているのでも有名。

そんな彼女達の楽曲に気になるアコースティック・バラードがある。

1978年に出たアルバム、Dog & Butterflyに収録されシングル・カットされたタイトル曲である。

全米34位、中ヒットと地味な存在ではあるが、このフワ~としたメロディー、何故か一回聴くと病み付きになってしまう存在である。

この一曲を聴くために、レコードやCDを引っ張り出してしまう。

この1-2年で、街角のあちこちに数多くのオレンジや黄色に塗られた最新の車体デザインを持つ自転車を此処シンガポールでも見かけるようになった。

なんでこうなったかと言うと、近年自転車をシェアする事業に参入する会社が数多く中国に誕生し、その彼らが海外のマーケットにも進出してきたからである。

30年以上前からこの地に住んで、そもそもシンガポールの人はあまり自転車には乗らない事を知っている。

よく見かけたのは、趣味でスポーツ車に乗る人か真っ黒の大型自転車に乗るインド人のおっちゃんぐらいだった。

今まで自転車を使う文化に慣れ親しんでこなかったため、シェア自転車の普及促進には利用者の運転・駐車マナーの悪さをなくすルール作りとか駐車する専用の場所を増やすような運営サイドのしっかりした取り組みが今後必要となるだろう。

バス停付近の現状、家からバス停まで自転車に乗ってきて歩道の無造作に駐輪

歩道橋付近、自転車を担いで歩道橋を越えるのは大変なので、そのまま乗り捨て?

中国では100社程度の会社が参入していたわけだが、ほとんどの会社は資金力のある通販業者のアリババが係わっているOfaブランドと もう一社が経営するMobikeブランドの2社に淘汰された模様。

倒産した企業からデポジットの返却されないような問題が起こっているケースがあるようだ。

つい最近インターネットの記事で知ったのだが、日本でも中国の企業と組んで同様のサービスが始まるらしい。

日本で成功するかどうか非常に興味深く思う。

ところで自転車で思う浮かべるのが、クイーンが1978年に出したアルバム、Jazzに収録されたBicycle Raceである。

フレディーの作で、当時スイスのモントルーでレコーディングを行っていた際、ちょうど其の近所を通過する自転車レースのツァー・デェ・フランスに触発されたとの事。

歌詞の内容は、フレディー自身にまつわる事でもなくまたフレディーが自転車好きと言う事でもなく、思いついたままに言葉を並べたらしい。

例えば

You say black I say white

You say bark I say bite

You say shark I say hey man

Jaws was never my scene

And I don't like Star Wars

You say Rolls I say Royce

You say God give me a choice

You say Lord I say Christ

I don't believe in Peter Pan

Frankenstein or Superman

とか

You say Coke I say Caine

You say John I say Wayne

Hot dog I say cool it man

I don't wanna be the President of America

You say smile I say cheese

Cartier I say please

Income tax I say Jesus

I don't want to be a candidate for

Vietnam or Watergate

とビートルズのHello Goodbyeに出てくるような韻を踏んだお遊びの言葉の掛け合いが印象的でニンマリ。

な~んて言うのは後付けの話。

やはり当時思春期の若者はダブル・ジャケットのアルバムの内側の印象的な写真を見てニンマリ。

何しろスッポンポンの女性達が自転車にまたがって“いざ!、レース・スタート~!”ですからね。(ネットで検索すれば、この場にアップするのが憚られるような写真ありま~す)

通りすがりの人:利用者の運転・駐車マナーの悪さをなくすルール作りが必要とか、かっこつけて言ってんじゃね~の! スッポンポンの女性達のBicycle Raceに興味があるんでしょ!

ど~も、すみません。