古代史最大の謎、邪馬台国。この謎解きに挑戦するには、邪馬台国について記した史書『魏志倭人伝』とはどういうものかを知っておく必要がある。

三世紀前半から半ばにかけて、中国に魏、蜀、呉という三つの国があり覇権を争ったが、280年に晋が全土を統一した。この三国時代を背景に、劉備、曹操、孔明、関羽、張飛などが登場する長編小説が『三国志演義』であるが、邪馬台国に関する記述があるのはこれではなく、史書の『三国志』だ。これは魏の官僚だった陳寿が、魏が滅びたのちに仕えた晋の皇帝の命によって、すでに滅亡していた魏・蜀・呉の歴史をいろいろな人からの伝聞によって編纂したものである。

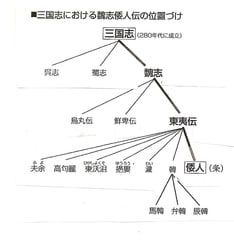

『三国志』は魏史、蜀史・呉史の三編からなり、魏史は東夷伝・鮮卑伝・烏丸伝からなる。その東夷伝の中に倭人条があり、これが通称『魏史倭人伝』と呼ばれるもの。倭人条以外の条は、韓(辰韓、弁韓、馬韓)、濊(わい)、挹婁(ゆうろう)、東沃沮(ひがしよくそ)、高句麗、夫余となっている。いずれも中国の北東ないし北に存在した遊牧民族である。この構成を図示すると次のようになる(『歴史から消された邪馬台国の謎』豊田有恒著 青春出版社から引用)。

これらの民族の内、もっとも倭人に関係が深いのは韓族である。『魏史東夷伝』によれば、「韓に三種あり、一 に馬韓、二に辰韓、三に弁辰(弁韓とも言う)。馬韓は西にあり、五十四国を有し、北は楽浪と、南は倭と接す。辰韓は東にあり十二国、北は濊貊と接す。弁辰は辰韓の南にあり、また十二国、南は倭と接す」(『卑弥呼の正体』 三五館2010年P.163)。

この文面から、馬韓と弁韓の南に倭人が存在したことがわかる。文中の楽浪(郡)とは、帯方郡とともに漢の時代から続く中国の直轄植民地のこと。日本列島へ行った魏の使節はその帯方郡から出発した。

在野の研究家山形明郷は著書『卑弥呼の正体』の中で、上記の記述に基づけば、三韓の位置は下の地図のようになる(斜線の部分)、という見解を述べている。通説では、帯方郡はソウル周辺、楽浪郡は平壌周辺に比定されているから、大きな食い違いがある。なお、朝鮮半島に百済、新羅、加羅(任那)が興るのは4世紀半ばであり、この地図はそれ以前の3世紀の勢力図である。馬韓は百済の、辰韓は新羅の前身と言われているから、韓族は3世紀末から4世紀初頭にかけて、南に移動したことになる。ともあれ、帯方郡が遼東半島にあったとなると、いわゆる『魏史倭人伝』(以下『倭人伝』)の解釈が大きく違ってくる。

すなわち、『倭人伝』は「倭人は帯方の東南、大海の中にあり、山島に依って、国邑をなす」という文章から始まるが、山形は「“帯方の東南の大海”とは黄海のことであり、この文章は倭人の国々が黄海に面した朝鮮半島にあったことを意味する。邪馬台国はその倭人の国々の一つである」と主張する。

そして、山形は下の地図における半月形の部分が倭人の領域であり、邪馬台国はこの中のどこか、つまり朝鮮半島もしくはその北西の遼東半島南部にあった、という驚天動地の見解を述べる。山形説は1995年刊行の『邪馬台国論争・終結宣言』に発表されたが、史学界に無視され現在に至っている。 なお、下図における→印(かすれて見えにくいが、沿岸部にある)は、帯方郡から倭へ向かう航路を示す。

史学界は山形説を無視し、反論もしていない。そこで、不肖私が反論を試みる。

(1)『倭人伝』には、魏の使節が朝鮮半島南端から海をわたり、壱岐・對馬を経由して九州北岸にやってきたことを示す記述がある。その後に訪れた邪馬台国および他の国々の場所は明らかではないが、少なくとも朝鮮半島内に比定するには無理がある。

(2)山形は倭人が半島の大きな勢力であったことを「邪馬台国・半島説」の根拠にしているが、半島から海を渡って列島に渡った倭人勢力がいたことを無視している。

(3)『倭人伝』は上述のように、“倭人在帯方東南大海之中依山島”で始まる。この“山島に依って”の“山島”は日本列島を意味するのではないか。そして、この“山島”については、周囲の小島含めて“一周五千里”、という記述があり、半島西側沿岸にはこの描写に該当する大型の “島”はない。

(4)“對馬からまた南へ千余里、瀚海を渡って一大国に至る”という記述がある。瀚とは “大きい”を意味するから、朝鮮海峡であろう。少なくとも、海を千余里も航海するのだから半島沿岸ということはありえない。なお、一大国とは壱岐を指すと思われる。

端的に言って、山形説は『倭人伝』を捏造と批判しているに等しいが、それにしては列島に関する記述に具体性があり、とても創作物語とは思えない。

しかしながら、帯方郡と楽浪郡の位置に関する通説が誤りであると指摘した部分は、引用した文献が豊富であることから、傾聴に値する。韓国人の言語学者姜吉云も『倭の正体』(三五館 2010年)において、帯方郡が遼東半島に位置したと指摘している。

ともあれ、『倭人伝』は洛陽にいる編者が魏の使節の報告をまとめたものなので、曖昧な表現が多々ある。そのために、邪馬台国の場所を特定することができず、畿内説、北九州説など諸説入り乱れ、古代史最大の謎となっている。また、邪馬台国と大和朝廷との関係も謎のままである。

邪馬台国の詳細については、次回に論じる。

国内最古級のすずり?下稗田遺跡で3点出土 福岡・行橋市 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/652997/

その他、弥生後期には木製組机も福岡市の遺跡で発見されています。決定的な証拠は「室見川銘板」です。漢字は五世紀になってから伝わったというのは日本書紀のフェイクです。

ですから、魏志倭人伝の地名や人名はほとんど倭人が魏使に教えたものがそのまま記録されている可能性が高いですよ。伊都国というのは当時、倭王が都としたところですから、孟子に現れる殷(商)初期の有名な宰相伊尹の名に因む王都を意味しますから、かなりの教養人が倭国の支配層でした。卑弥呼は卑しい巫女ですから、倭王と敵対勢力と和解して、政治的な理由で女王としたと分かります。邪馬台国も本来はヤマ国に住む台(女王)の支配する国という意味です。詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/katumoku10

へどうぞ。突然失礼しました(#^.^#)

帯方郡太守張鎮撫夷と書かれた磚が平壌の南50kmの黄海北道鳳山郡沙里院にある唐土城の墓から見つかっています。247年に倭国を訪れた二人目の魏使張政の墓でした。卑弥呼の死後、狗奴国軍が倭国に侵入し、伊都国の倭国王はさっさと半島に逃亡した模様です。そこで狗奴国軍の主将であった尾張王が倭王に立ったので、副将の久々遅彦(狗古智卑狗)と内戦になり千人ほどが戦死しました。張政の進言で13歳の姫巫女台与を卑弥呼の後の女王と立て、久々遅彦が倭国を支配しました。卑弥呼の版図に加え、山陰・北陸など列島の大半を支配したので後世、大国主と呼ばれました。張政は266年台与の西晋への朝貢にあわせて帯方郡に約20年ぶりに戻ったので、後に西晋の基礎を築いた司馬懿の孫司馬炎(武帝)から東夷を手なづけた功績によって帯方郡太守にしてもらったと考えられます。詳しくは、拙ブログでどうぞ!失礼しました。

古代史の謎を推理する

https://blog.goo.ne.jp/katumoku10/e/e5f3c79c776262d1ae311988f7e58e3e

誤:帯方郡太守張鎮撫夷

正:帯方郡太守張撫夷

申し訳ありませんでした。

古い投稿にご意見頂き、恐縮です。貴ブログを拝見します。