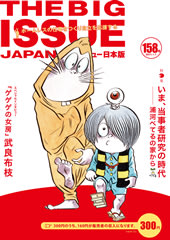

で、昨日買ったビッグ・イシュー1月1日号ですが、特集は かの べてるの家 です。

いま、当事者研究の時代 ― 北海道・浦河べてるの家から

精神障害のある人は普通の社会生活がしにくいと思われ、いわば、社会から最も排除されやすい人々でもある。その社会的排除の極にある人々が100人以上暮らす北海道浦河町では、「浦河べてるの家」というコミュニティをつくり、仲間や地域の人々とともに暮らすだけでなく、地場産物である日高昆布の加工、喫茶店や福祉ショップなどを経営し、過疎化がすすむ地域社会をリードしている。彼らの言葉によれば、過疎という「地域の苦労に参加」し、「社会復帰ではなく社会進出」しようとしている。そんな彼らと、べてるの家の魅力的な活動をつくりだす核となったと思われるのが「当事者研究」だ。それは、精神の障害を医者などの専門家に預けてしまうのではなく、自らの症状を自分自身の苦労として取り戻し、自己病名をつけ仲間の助けもかりて「自己研究」し、その成果である生きる知恵や方法を「スキルバンク」に登録、公開、仲間とともに共有する。そして、自分の弱さや苦労を積極的に活用し、生きていくプロセスに投げ返すのだ。今、さまざまな社会問題は、当事者自身が主役にならないと解決しないところにきているのではないだろうか? べてるの家の当事者や支援者の話や試みは、日本社会への一つの大きな問いかけであり、社会の元気と未来をつくっていく力強い提案ではないかと思える。

そのほかにも、

ゲゲゲの女房こと 武良布枝さんへのインタビューや 浜矩子さんの連載「ストリートエコノミックス」など情報が満載。

浜さんは

「『無差別爆撃』だの『無差別テロ』だの。ふと気がつけば、無差別という言葉がな何かおぞましい脈略で使われる今日この頃だ。

これでは無差別君がかわいそうである。無差別というのは相手によって態度を変えないということだ。わけ隔てなく平等に。それが無差別という言葉の基本的な意味内容だ。ところが、この語感では無差別があまり使われない。なぜなのだろう…」との始まりでWTOとTPPの違いについて述べておられる。

サッと読めて、しかも中身の濃いTHE BIG ISSUE 八丁堀・福屋の角 ちょうど、八丁座へのエレベーターがある かどっこのあたりの歩道で 販売しています。 一部 300円。一度、買ってみてください。