22日(月)。20日(土)は午後2時からの新日本フィル定期演奏会に次いで、午後6時からサントリーホールで東京交響楽団の第609回定期演奏会を聴きました プログラムは①モーツアルト「ミサ曲ハ長調K.317”戴冠式ミサ”」、②同「レクイエム ニ短調K.626」(バイヤー版)です。指揮はユベール・スダーン、ソプラノ=サビーナ・フォン・ヴァルター、メゾ・ソプラノ=ステファニー・イラーニ、テノール=福井敬、バス=パトリック・シンバー、合唱=東京コーラス、コンマスはグレブ・ニキティンです

プログラムは①モーツアルト「ミサ曲ハ長調K.317”戴冠式ミサ”」、②同「レクイエム ニ短調K.626」(バイヤー版)です。指揮はユベール・スダーン、ソプラノ=サビーナ・フォン・ヴァルター、メゾ・ソプラノ=ステファニー・イラーニ、テノール=福井敬、バス=パトリック・シンバー、合唱=東京コーラス、コンマスはグレブ・ニキティンです

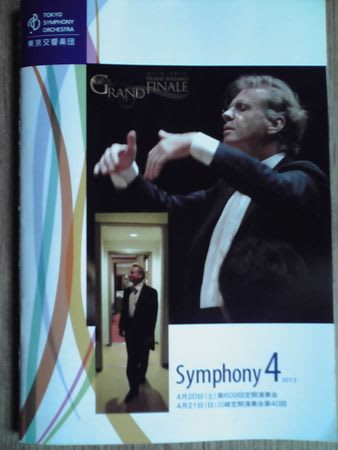

新年度第1回目のコンサートにつき、プログラムの表紙が変わりました。前年度はクリムトの絵を表紙に使用していましたが、今回4月号は2004年9月から東響の音楽監督を務めているユベール・スダーンがフィーチャーされています

オケの面々が登場しスタンバイします。左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、コントラバス(ヴィオラがいない!)で、後ろに管楽器、その後ろに約90名の東響コーラスが陣取ります。そしてソリストが登場、オケの左サイド後方にスタンバイします

スダーンが登場しますが、指揮台はなく、いつも通りタクトを持っていません 1曲目のモーツアルト「ミサ曲ハ長調K.317”戴冠ミサ”」はマンハイム、パリ旅行を終えてザルツブルクに帰着したモーツアルトが1779年3月に完成した曲です

1曲目のモーツアルト「ミサ曲ハ長調K.317”戴冠ミサ”」はマンハイム、パリ旅行を終えてザルツブルクに帰着したモーツアルトが1779年3月に完成した曲です この曲を聴くといつも思うのですが、まるでオペラのアリアのようだということです。

この曲を聴くといつも思うのですが、まるでオペラのアリアのようだということです。

4人の歌手の中ではソプラノのヴァルターが良く通る美しい声で、圧倒的な存在感を示していました

2曲目の「レクイエム ニ短調K.626」はバイヤー版によって演奏されます。チューニングが始まりますが、オーボエがいません あらためて、レクイエムはオーボエなしで演奏されることを自覚します。代わりに”忘れてはならない”ファゴットでチューニングが始まりました

あらためて、レクイエムはオーボエなしで演奏されることを自覚します。代わりに”忘れてはならない”ファゴットでチューニングが始まりました

スダーンの合図で1曲目のイントロイトゥスが静かに始まります。園子温監督の映画「希望の国」の冒頭でこの音楽がテーマのように使われていたのを思い出します 2曲目のキリエを経て3曲目のセクエンツィアに入りますが、第1曲「ディエス・イレ」から第6曲「ラクリモーサ」までの6曲から成ります。ラクリモーサを聴くと、モーツアルトのすすり泣きが聴こえてきます

2曲目のキリエを経て3曲目のセクエンツィアに入りますが、第1曲「ディエス・イレ」から第6曲「ラクリモーサ」までの6曲から成ります。ラクリモーサを聴くと、モーツアルトのすすり泣きが聴こえてきます 「もっと生きたい。でも生きられない

「もっと生きたい。でも生きられない 」と声を振り絞って叫んでいるようで、心苦しくなります

」と声を振り絞って叫んでいるようで、心苦しくなります

スダーンは、歌わせるところはじっくりと歌わせ、畳み掛けるところはテンポを上げ、メリハリを付けて演奏を展開します これがスダーンの音楽づくりの特徴と言えるでしょう

これがスダーンの音楽づくりの特徴と言えるでしょう

数時間前に新日本フィルで聴いたブラームスやシューマンの音楽、とくに交響曲や協奏曲が、力いっぱい演奏することでその魅力が発揮されるのに対して、モーツアルトの音楽は、どんなジャンルでも、いかに力を抜いて素直に演奏するかでその魅力が発揮されるということを感じました

4人のソリストはそれぞれ十分に実力を発揮しました。東響コーラスも最大限の力を出し切りました 東響のメンバーももちろん真正面からモーツアルトに対峙しました

東響のメンバーももちろん真正面からモーツアルトに対峙しました

鳴り止まない拍手に、ソリストが再び登場して、アンコールにモーツアルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を穏やかに演奏しました 昨年だったか、新潟定期のプログラムにこの曲が組まれていて、せっかく練習したのに新潟公演だけで披露するのはもったいないということで、サントリーシリーズでもアンコールに歌われた曲です

昨年だったか、新潟定期のプログラムにこの曲が組まれていて、せっかく練習したのに新潟公演だけで披露するのはもったいないということで、サントリーシリーズでもアンコールに歌われた曲です 5分にも満たない小曲ですが、モーツアルト最晩年の珠玉の名曲です

5分にも満たない小曲ですが、モーツアルト最晩年の珠玉の名曲です

この曲を聴きながら「生きていて良かった 」と思いました。生きていればこそ、モーツアルトの名曲が生で聴けるのです

」と思いました。生きていればこそ、モーツアルトの名曲が生で聴けるのです これ程幸せなことはありません

これ程幸せなことはありません

終演にあたり、スダーンはコンマスと握手、深々と頭を下げ、聴衆の声援に応えます この謙虚さが日本の聴衆に受けるのでしょう。あと1年しか彼が任期が残っていないのは実に寂しい思いがします

この謙虚さが日本の聴衆に受けるのでしょう。あと1年しか彼が任期が残っていないのは実に寂しい思いがします