11日(土).わが家に来てから今日で1137日目を迎え,今年1年の世相を映した言葉に贈られる恒例の「2017ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされた30語が9日発表され,「インスタ映え」「忖度」「ひふみん」「アウフヘーベン」「ちーがーうーだーろー!」「フェイクニュース」「ユーチューバー」などが挙がった というニュースを見て友だちの白ウサちゃんと会話するモコタロです

モコタロ:ボクってインスタ映えするよね 白ウサ:ちーがーうーだーろー!

昨日,夕食に「ハッシュドビーフ」と「生野菜とワカメのサラダ」を作りました 「ハッシュドビーフ」はカレーと同じように時々食べたくなりますが,インスタ的にはほとんど変わりませんね

「ハッシュドビーフ」はカレーと同じように時々食べたくなりますが,インスタ的にはほとんど変わりませんね

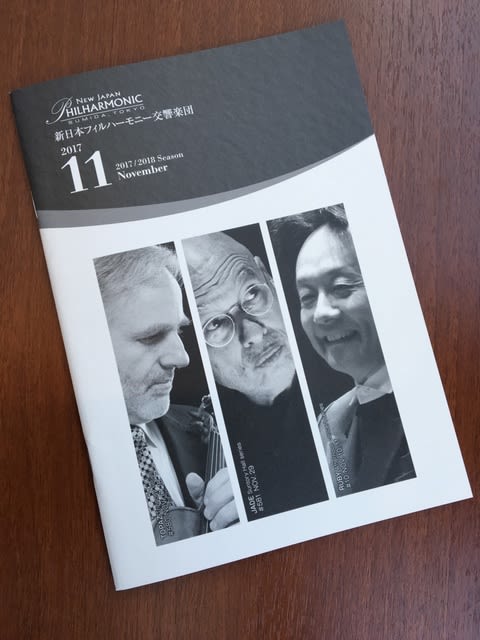

昨日,すみだトリフォニーホールでルビー第10回定期演奏会を聴きました プログラムは①ラフマニノフ「交響詩『死の島』」,②チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番変ロ短調」,③レーガー「ベックリンによる4つの音詩」です

プログラムは①ラフマニノフ「交響詩『死の島』」,②チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番変ロ短調」,③レーガー「ベックリンによる4つの音詩」です ②のピアノ独奏はジョージア生まれのカティア・ブニアティシヴィリ,指揮は上岡敏之です

②のピアノ独奏はジョージア生まれのカティア・ブニアティシヴィリ,指揮は上岡敏之です

オケのメンバーが登場,いつもの配置に着きます コンマスはチェ・ムンス氏.第2ヴァイオリンの篠原英和氏と松崎千鶴さんの位置を確認

コンマスはチェ・ムンス氏.第2ヴァイオリンの篠原英和氏と松崎千鶴さんの位置を確認

1曲目はラフマニノフ:交響詩「死の島」です 「死の島」というのはスイス・バーゼル生まれの画家アルノルト・ベックリン(1827-1901)が1880~86年に描いた5点のシリーズ絵画で,ラフマニノフは複製されたモノクロの「死の島」を観てインスピレーションを受け,1909年に交響詩として作曲しました

「死の島」というのはスイス・バーゼル生まれの画家アルノルト・ベックリン(1827-1901)が1880~86年に描いた5点のシリーズ絵画で,ラフマニノフは複製されたモノクロの「死の島」を観てインスピレーションを受け,1909年に交響詩として作曲しました その絵は,暗い海に浮かぶ岩が聳え立つ島に,白い光を帯びた人物と棺をのせた小舟が到着しようとしている様子を描いたものです

その絵は,暗い海に浮かぶ岩が聳え立つ島に,白い光を帯びた人物と棺をのせた小舟が到着しようとしている様子を描いたものです

指揮者・上岡氏のタクトで暗い色調のロマン的な音楽が奏でられます 絵に描かれた人は誰で,棺の中にはどんな人物が入っているのか,と絵を観ているように想像してしまいます

絵に描かれた人は誰で,棺の中にはどんな人物が入っているのか,と絵を観ているように想像してしまいます 途中,コンマスのソロにより明るい曲想のメロディーが奏でられますが,再び暗い世界に戻ります.20分程度の曲ですが,曲を聴きながら「この曲はアニメ映画にしたら面白い作品が出来るのではないか」と思いました

途中,コンマスのソロにより明るい曲想のメロディーが奏でられますが,再び暗い世界に戻ります.20分程度の曲ですが,曲を聴きながら「この曲はアニメ映画にしたら面白い作品が出来るのではないか」と思いました とにかく,想像力を掻き立てる音楽です

とにかく,想像力を掻き立てる音楽です

グランド・ピアノがセンターに移動し,淡いピンクの艶やかな衣装のブニアティシヴィリを迎えます 2曲目はチャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番変ロ短調」です

2曲目はチャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番変ロ短調」です この曲は,第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ・エ・モルト・マエストーソ~アレグロ・コン・スピリト」,第2楽章「アンダンティーノ・センプリーチェ~プレスティッシモ」,第3楽章「アレグロ・コン・フーコ」の3楽章から成ります

この曲は,第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ・エ・モルト・マエストーソ~アレグロ・コン・スピリト」,第2楽章「アンダンティーノ・センプリーチェ~プレスティッシモ」,第3楽章「アレグロ・コン・フーコ」の3楽章から成ります

上岡氏のタクトで第1楽章がゆったりしたテンポで開始されます これを受け,ブニアティシヴィリのピアノが速めのテンポで毅然と入ってきます

これを受け,ブニアティシヴィリのピアノが速めのテンポで毅然と入ってきます この時点で「波乱の幕開け」を感じさせます.もともと上岡氏はテンポを動かす方ですが,それに輪をかけてブニアティシヴィリのピアノが,まるで即興演奏のように自由自在にテンポを動かし,エモーショナルな演奏を展開します

この時点で「波乱の幕開け」を感じさせます.もともと上岡氏はテンポを動かす方ですが,それに輪をかけてブニアティシヴィリのピアノが,まるで即興演奏のように自由自在にテンポを動かし,エモーショナルな演奏を展開します まさに独奏ピアノと指揮者+オケとの丁々発止のやり取りが繰り広げられます

まさに独奏ピアノと指揮者+オケとの丁々発止のやり取りが繰り広げられます 私の知る限り,こういう情熱的な演奏はマルタ・アルゲリッチ以来かも知れません

私の知る限り,こういう情熱的な演奏はマルタ・アルゲリッチ以来かも知れません そうかと思うと,第2楽章(緩徐楽章)では,ピアノの弱音の美しさが際立ちます.歌わせるべきところはテンポを落としてじっくりと歌わせます

そうかと思うと,第2楽章(緩徐楽章)では,ピアノの弱音の美しさが際立ちます.歌わせるべきところはテンポを落としてじっくりと歌わせます 第3楽章に入ると再び即興演奏のように”今生まれたばかりの曲”のごとく演奏します.畳みかけるフィナーレは圧巻でした

第3楽章に入ると再び即興演奏のように”今生まれたばかりの曲”のごとく演奏します.畳みかけるフィナーレは圧巻でした

アルゲリッチは動物的な瞬発力を持ったアーティストとしての閃きを感じさせますが,ブニアティシヴィリはそれに近い閃きを感じさせるピアニストだと思います

鳴りやまない拍手とブラボーに,シューベルト/リスト編「セレナーデ」を抒情的に演奏,聴衆のクールダウンを図りました

プログラム後半は,レーガー「ベックリンによる4つの音詩」です この曲も1曲目のラフマニノフの曲と同様,ベックリンの絵画を観た時の印象を音楽にした作品です

この曲も1曲目のラフマニノフの曲と同様,ベックリンの絵画を観た時の印象を音楽にした作品です

マックス・レーガー(1873-1916)はドイツ南部で生まれましたが,ほぼ同じ時代にストラヴィンスキーやシェーンベルクが革新的な音楽を開始し,世界の音楽界に殴り込みをかけていた状況の中で,ブラームスのように古典的な作風を守っていました そうしたことが,音楽史の中で埋もれてしまった原因となったのかも知れません

そうしたことが,音楽史の中で埋もれてしまった原因となったのかも知れません この曲は1912年~13年に作曲されました.第1曲「ヴァイオリンを弾く隠者」,第2曲「波間の戯れ」,第3曲「死の島」,第4曲「バッカナール」の4楽章から成ります

この曲は1912年~13年に作曲されました.第1曲「ヴァイオリンを弾く隠者」,第2曲「波間の戯れ」,第3曲「死の島」,第4曲「バッカナール」の4楽章から成ります

第1曲「ヴァイオリンを弾く隠者」では,コンマス・チェ氏の独奏ヴァイオリンが物語を紡いでいきます 第2曲「波間の戯れ」では,波に漂う小舟が思い浮かびます

第2曲「波間の戯れ」では,波に漂う小舟が思い浮かびます 第3曲「死の島」はラフマニノフと同じ絵を見て感じた印象を音楽にしたものです.同じ年の生まれのラフマニノフとレーガーですが,ラフマニノフの方は多少明るさも見える一方,レーガーは怖さや不気味さを感じます

第3曲「死の島」はラフマニノフと同じ絵を見て感じた印象を音楽にしたものです.同じ年の生まれのラフマニノフとレーガーですが,ラフマニノフの方は多少明るさも見える一方,レーガーは怖さや不気味さを感じます 第4曲「バッカナール」は熱狂的な舞曲です.どういう絵か不明ですが,一度観てみたいと思いました

第4曲「バッカナール」は熱狂的な舞曲です.どういう絵か不明ですが,一度観てみたいと思いました

会場いっぱいの拍手に上岡氏はアンコールに入りました 世の中には「登り坂」「下り坂」,そして第3の坂「まさか」がありますが,冒頭の数小節を聴いて「まさか

世の中には「登り坂」「下り坂」,そして第3の坂「まさか」がありますが,冒頭の数小節を聴いて「まさか 」と思いました

」と思いました 演奏されたのはワーグナーの楽劇「神々の黄昏」から「ジークフリートの葬送行進曲」でした

演奏されたのはワーグナーの楽劇「神々の黄昏」から「ジークフリートの葬送行進曲」でした 「まさか!」と思ったのは,アンコールに重厚なワーグナーを,しかも「葬送行進曲」を持ってくるだろうか? と疑問に思ったからです

「まさか!」と思ったのは,アンコールに重厚なワーグナーを,しかも「葬送行進曲」を持ってくるだろうか? と疑問に思ったからです しかし,演奏を聴いている間,この日のプログラムをいま一度振り返ってみたら,ラフマニノフもレーガーも「死の島」を取り上げているので,「死」つながりで「葬送行進曲」も不自然ではないのではないか,と思い直しました

しかし,演奏を聴いている間,この日のプログラムをいま一度振り返ってみたら,ラフマニノフもレーガーも「死の島」を取り上げているので,「死」つながりで「葬送行進曲」も不自然ではないのではないか,と思い直しました さらに言えば,上岡氏はこの日のプログラムをアンコール曲を含めてプログラミングしたのではないか,とも

さらに言えば,上岡氏はこの日のプログラムをアンコール曲を含めてプログラミングしたのではないか,とも つまり,前半の2曲はロシアもの,後半の2曲はドイツもので組み立ててバランスを取る,ということです.「上岡氏ならやる

つまり,前半の2曲はロシアもの,後半の2曲はドイツもので組み立ててバランスを取る,ということです.「上岡氏ならやる 」と確信します

」と確信します