29日(水).わが家に来てから今日で1155日目を迎え,大相撲の横綱 日馬富士が平幕 貴ノ岩に暴行したとされる問題で,日本相撲協会の八角理事長が28日,スポーツ庁の鈴木大地長官を訪ね,問題の謝罪と 協会による調査状況について報告した というニュースを見て当事者の胸の内を語るモコタロです

長官:四角四面な調査はダメよ 理事長:調査に死角はありません 私は八角ですが

昨日,夕食に「ビーフシチュー」と「生野菜とワカメと生ハムのサラダ」を作りました 「ビーフシチュー」は息子のリクエストです

「ビーフシチュー」は息子のリクエストです

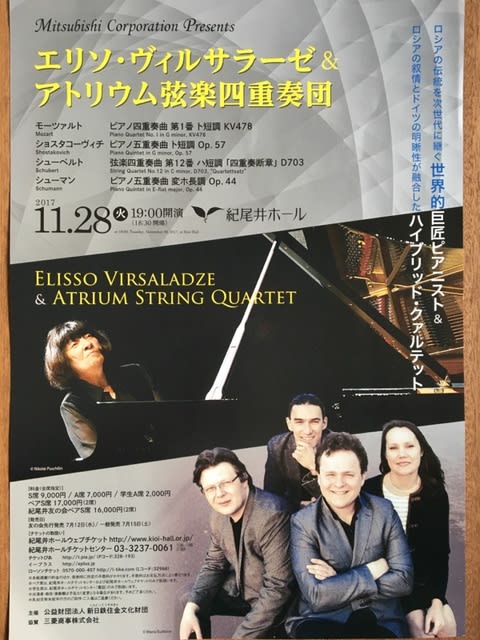

昨夕,紀尾井ホールでエリソ・ヴィルサラーゼ&アトリウム弦楽四重奏団のコンサートを聴きました 紀尾井ホールのロビーもクリスマス・モードです

紀尾井ホールのロビーもクリスマス・モードです

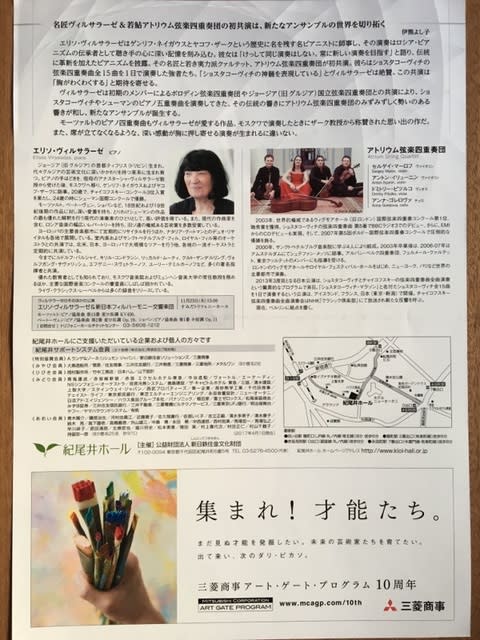

当日のプログラムは①モーツアルト「ピアノ四重奏曲第1番ト短調K.478」,②ショスタコーヴィチ「ピアノ五重奏曲ト短調」,③シューベルト「弦楽四重奏曲第12番ハ短調”四重奏断章”」,④シューマン「ピアノ五重奏曲変ホ長調」です

エリソ・ヴィルサラーゼはジョージア(旧グルジア)生まれ.モスクワでヤコフ・ザーク,ゲンリフ・ネイガウスから指導を受け,20歳のときチャイコフスキー国際コンクールで第3位入賞,24歳のときにシューマン国際コンクールで優勝を果たしています 優れた教育者としても知られており,モスクワ音楽院,ミュンヘン音楽大学の常任教授を務めるほか,主要な国際音楽コンクールの審査員にしばしば招かれています

優れた教育者としても知られており,モスクワ音楽院,ミュンヘン音楽大学の常任教授を務めるほか,主要な国際音楽コンクールの審査員にしばしば招かれています

アトリウム弦楽四重奏団は2000年サンクトペテルブルグ音楽院に学ぶ4人で結成され,卒業後はアルバン・ベルク四重奏団やフェルメール・クァルテットなどから指導を受けました.2003年に世界的権威のヴィグモアホール(旧ロンドン)国際弦楽四重奏コンクール第1位,聴衆賞を獲得しています.メンバーは,第1ヴァイオリン=ボリス・プロツィン,第2ヴァイオリン=アントン・イリューニン,ヴィオラ=ドミトリー・ピツルコ,チェロ=アンナ・ゴレロヴァです

自席は1階14列4番,左ブロック右から2つ目です.会場はほぼ満席状態です

1曲目はモーツアルト「ピアノ四重奏曲第1番ト短調K.478」です この曲は1785年10月16日に完成した作曲者29歳の時の作品です

この曲は1785年10月16日に完成した作曲者29歳の時の作品です 第1楽章「アレグロ」,第2楽章「アンダンテ」,第3楽章「ロンド:アレグロ・モデラート」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ」,第2楽章「アンダンテ」,第3楽章「ロンド:アレグロ・モデラート」の3楽章から成ります

ヴィルサラーゼがアトリウム弦楽四重奏団のうち3人と共に登場します.さっそく第1楽章の運命的な第1主題の演奏に入ります ヴィルサラーゼのピアノは何のてらいもない自然体の演奏に聴こえます

ヴィルサラーゼのピアノは何のてらいもない自然体の演奏に聴こえます 黒の衣裳に身を包まれた彼女の演奏姿を見ていると,作曲者に対する畏敬の念を抱きながら真摯に作品に対峙していることが窺えます

黒の衣裳に身を包まれた彼女の演奏姿を見ていると,作曲者に対する畏敬の念を抱きながら真摯に作品に対峙していることが窺えます とくに第2楽章「アンダンテ」はゆったりとしたテンポにより慈しむように演奏しました

とくに第2楽章「アンダンテ」はゆったりとしたテンポにより慈しむように演奏しました これはアトリウムSQの3人の奏者にも共通しています.これほどじっくり味わうモーツアルトも珍しいでしょう

これはアトリウムSQの3人の奏者にも共通しています.これほどじっくり味わうモーツアルトも珍しいでしょう

2曲目はショスタコーヴィチ「ピアノ五重奏曲ト短調」です この曲は1940年夏に着手され9月14日に完成,11月23日にモスクワ音楽院小ホールでショスタコーヴィチのピアノ,ベートーヴェン弦楽四重奏団による演奏で初演され,1941年にはスターリン賞を受賞しました

この曲は1940年夏に着手され9月14日に完成,11月23日にモスクワ音楽院小ホールでショスタコーヴィチのピアノ,ベートーヴェン弦楽四重奏団による演奏で初演され,1941年にはスターリン賞を受賞しました 第1楽章「前奏曲」,第2楽章「フーガ」,第3楽章「スケルツォ」,第4楽章「間奏曲」,第5楽章「終曲」の5楽章から成りますが,第1楽章と第2楽章,第4楽章と第5楽章は続けて演奏されます

第1楽章「前奏曲」,第2楽章「フーガ」,第3楽章「スケルツォ」,第4楽章「間奏曲」,第5楽章「終曲」の5楽章から成りますが,第1楽章と第2楽章,第4楽章と第5楽章は続けて演奏されます

第2ヴァイオリンのアントン・イリューニンが加わったアトリウムSQの4人とヴィルサラーゼが登場し,配置に着きます

この曲は第1楽章冒頭のピアノの強打に始まる短調特有の力強い音楽と,第3楽章「スケルツォ」における底抜けの明るさの対比が強く印象に残る作品ですが,この日聴いたヴィルサラーゼ+アトリウム弦楽四重奏団による演奏は,全体的に極めて抑制された繊細な音楽であることを教えてくれました ヴィルサラーゼのピアノが素晴らしいのはもちろんですが,特に印象に残ったのは第4楽章「間奏曲」におけるアンナ・ゴレロヴァによるチェロのピッツィカートです

ヴィルサラーゼのピアノが素晴らしいのはもちろんですが,特に印象に残ったのは第4楽章「間奏曲」におけるアンナ・ゴレロヴァによるチェロのピッツィカートです ピッツィカートだけであれほど音楽的に語る演奏は珍しいと思います

ピッツィカートだけであれほど音楽的に語る演奏は珍しいと思います

プログラム後半の1曲目はシューベルト「弦楽四重奏曲第12番ハ短調”四重奏断章”」です この曲は1820年に作曲されましたが,1つの楽章だけ残されているため「断章」と名付けられています

この曲は1820年に作曲されましたが,1つの楽章だけ残されているため「断章」と名付けられています

アトリウム弦楽四重奏団のメンバーが配置に着き演奏に入ります.冒頭,第1ヴァイオリン,第2ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロへと緊迫感に満ちた第1主題が受け継がれていきますが,この曲全体の緊張感に満ちた曲想を凝縮したような音楽です 短いながらもシューベルトが充実していた頃の作品の魅力に溢れています

短いながらもシューベルトが充実していた頃の作品の魅力に溢れています

最後の曲はシューマン「ピアノ五重奏曲変ホ長調」です この曲は1842年に作曲され,翌43年にライプツィヒ・ゲヴァントハウスで初演されました

この曲は1842年に作曲され,翌43年にライプツィヒ・ゲヴァントハウスで初演されました 第1楽章「アレグロ・ブリランテ」,第2楽章「イン・モード・ドゥナ・マルチア,ウン・ポコ・ラルガメンテ」,第3楽章「スケルツォ:モルト・ヴィヴァーチェ」,第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・ブリランテ」,第2楽章「イン・モード・ドゥナ・マルチア,ウン・ポコ・ラルガメンテ」,第3楽章「スケルツォ:モルト・ヴィヴァーチェ」,第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

第1楽章が力強く輝かしい演奏で開始されます この曲はヴィルサラーゼのピアノ主導で進められますが,プログラム前半で抑制していた潜在力を惜しみなく発揮した演奏とでも言えるでしょうか

この曲はヴィルサラーゼのピアノ主導で進められますが,プログラム前半で抑制していた潜在力を惜しみなく発揮した演奏とでも言えるでしょうか ヴィルサラーゼのピアノは特別目立ったところがないように思えますが,自信と確信に満ちた演奏であることが窺えます

ヴィルサラーゼのピアノは特別目立ったところがないように思えますが,自信と確信に満ちた演奏であることが窺えます アトリウムSQのメンバーも第1ヴァイオリンとチェロを中心に溌剌とした演奏を展開しました

アトリウムSQのメンバーも第1ヴァイオリンとチェロを中心に溌剌とした演奏を展開しました

会場いっぱいの拍手とブラボーが飛び交う中,カーテンコールが繰り返されましたが,アンコールはありませんでした.充実のプログラム.アンコールはあり得ません