21日(火).わが家に来てから今日で1147日目を迎え,メルケル独首相が率いるキリスト教民主・社会同盟,自由民主党,緑の党による3党連立協議が決裂した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

次の会談でまとまらなかったら あきらメルケル って言ったのはどこのドイツ?

昨日,夕食に「スペアリブ」と「生野菜と生ハムのサラダ」を作りました 「スペアリブ」は豚骨付き肉を塩コショウで焼いたことはありましたが,今回は別のレシピで,酒,味醂,醤油,砂糖,酢,和風だし等で煮込みました

「スペアリブ」は豚骨付き肉を塩コショウで焼いたことはありましたが,今回は別のレシピで,酒,味醂,醤油,砂糖,酢,和風だし等で煮込みました レシピには「1~2時間煮込む」と書かれていましたが,1時間と2時間では2倍の違いがあるではありませんか,奧さん

レシピには「1~2時間煮込む」と書かれていましたが,1時間と2時間では2倍の違いがあるではありませんか,奧さん あまり悩まずに出した結論は,得意の「中をとって」90分でしたが,結論としては煮汁が無くなるまでということで約80分煮込みました

あまり悩まずに出した結論は,得意の「中をとって」90分でしたが,結論としては煮汁が無くなるまでということで約80分煮込みました

昨日の朝日朝刊に,ジョージア出身のピアニスト,エリソ・ヴィルサラーゼのインタビュー記事(編集委員・吉田純子さん記)が載っていました.超訳すると

「リヒテルのように,音を通じて解釈,様式,自身の人生観を伝えられるピアニストはいなくなってしまった なぜか? 共産主義ではどれだけ働いても収入は同じ.だからこそ,音楽は純粋に自分の人生を確かめ,表現するよすがで在り続けられた

なぜか? 共産主義ではどれだけ働いても収入は同じ.だからこそ,音楽は純粋に自分の人生を確かめ,表現するよすがで在り続けられた 生きることと音楽をすることは同義だった.共産主義の方が良かった,などと言うつもりはない.ただ,資本主義の社会はお金や脚光にしか関心のない演奏家の巣窟になりかねない

生きることと音楽をすることは同義だった.共産主義の方が良かった,などと言うつもりはない.ただ,資本主義の社会はお金や脚光にしか関心のない演奏家の巣窟になりかねない かつての指揮者やオーケストラは,尊敬できないソリストとは決して共演しなかったが,今は稼げる人なら妥協する

かつての指揮者やオーケストラは,尊敬できないソリストとは決して共演しなかったが,今は稼げる人なら妥協する こうした不誠実さが音楽市場の質の低下を招いている

こうした不誠実さが音楽市場の質の低下を招いている 」

」

コンサート会場の入口で渡されるチラシの束を見ると,「なんで,こんな無名の人が こんな有名なオーケストラをバックに協奏曲を弾くんだ?相当お金を積んだな!?」と思うコンサートが確かにあります 私はそういう匂いのするコンサートには行かないようにしています.時間の無駄ですから

私はそういう匂いのするコンサートには行かないようにしています.時間の無駄ですから

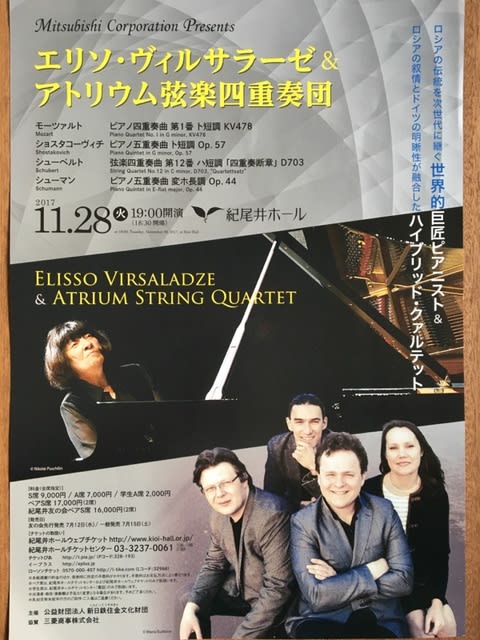

今月28日(火)には紀尾井ホールでヴィルサラーゼのコンサートを聴きます リヒテルから「世界最高のシューマン弾き」と言われた彼女のシューマンもプログラムに含まれています

リヒテルから「世界最高のシューマン弾き」と言われた彼女のシューマンもプログラムに含まれています 今から楽しみです

今から楽しみです

当ブログのプロフィール欄の「自己紹介」にある通り,私は「クラシック・コンサート鑑賞」「映画鑑賞」「読書」の3つについてそれぞれ目標を設定し,その成果をブログにアップしています したがって,私のブログのタイトルの9割以上は「〇〇を聴く」「〇〇を観る」「〇〇を読む」の3つのパターンで占められています

したがって,私のブログのタイトルの9割以上は「〇〇を聴く」「〇〇を観る」「〇〇を読む」の3つのパターンで占められています

私はひと様のブログを見る習慣がないので,どなたがどのようなコンサート評を書かれているのか存じ上げませんが,「クラシック・コンサート」を聴いた感想について,私が普段どのような考え(方針)で書いているのかについて下に記してみたいと思います

第一に「誰に向けて書くのか」ということが問題になります 当ブログの登録読者は本日現在1450人ですが,毎日更新されるアクセス情報を見ると,このうち,毎日アクセスしているのは大雑把にその3分の1の約500人位だと思われます

当ブログの登録読者は本日現在1450人ですが,毎日更新されるアクセス情報を見ると,このうち,毎日アクセスしているのは大雑把にその3分の1の約500人位だと思われます 登録読者だけをみても「見ていない人」の方が多いことになります

登録読者だけをみても「見ていない人」の方が多いことになります もちろん,登録していない読者がアクセスするケースもあるでしょうが,そのデータはありません

もちろん,登録していない読者がアクセスするケースもあるでしょうが,そのデータはありません もう一つは,前日に私が聴いた「そのコンサート」を聴いた人で当ブログを見ている人は実際には少なく,「聴かなかった人」でブログを見ている人の方が圧倒的に多いのではないかと想像しています

もう一つは,前日に私が聴いた「そのコンサート」を聴いた人で当ブログを見ている人は実際には少なく,「聴かなかった人」でブログを見ている人の方が圧倒的に多いのではないかと想像しています

上記のことを踏まえて,私が普段から心がけていることは,実際に「そのコンサート」を聴いた人にも聴かなかった人にも分かるように書くということです 具体的に言えば,まず,演奏される作品を簡単に紹介(作曲年や何楽章か等)した上で,そのコンサートは「お客は多かったのか 少なかったのか」,「演奏中にケータイの着信音を鳴らす不届き者はいなかったかどうか」,「オーケストラの場合は編成はどうか(対向配置か)」,「協奏曲や室内楽で女性奏者が出演する場合,どんな服装だったか」,「複数の楽章がある曲では,間を置くのか,連続して演奏するのか」,さらにオペラの場合は「演出の特徴」など,誰が見ても分かるような”客観的な事実”を基に コンサート全体の雰囲気が分かるように書くようにしています

具体的に言えば,まず,演奏される作品を簡単に紹介(作曲年や何楽章か等)した上で,そのコンサートは「お客は多かったのか 少なかったのか」,「演奏中にケータイの着信音を鳴らす不届き者はいなかったかどうか」,「オーケストラの場合は編成はどうか(対向配置か)」,「協奏曲や室内楽で女性奏者が出演する場合,どんな服装だったか」,「複数の楽章がある曲では,間を置くのか,連続して演奏するのか」,さらにオペラの場合は「演出の特徴」など,誰が見ても分かるような”客観的な事実”を基に コンサート全体の雰囲気が分かるように書くようにしています その上で,演奏の内容はどうだったかについて個人的な感想を書きます

その上で,演奏の内容はどうだったかについて個人的な感想を書きます この場合,同じ演奏でも人によって受け止め方が異なるので表現方法も異なってきます

この場合,同じ演奏でも人によって受け止め方が異なるので表現方法も異なってきます 私のような音楽の基礎も素養のない素人は,せいぜい自分の所有しているCDの演奏と比べてテンポが速いとか遅いとか,特に誰の演奏が良かったとか,音がきれいだとか,色彩感が溢れていたとか,それくらいの表現能力しかありません

私のような音楽の基礎も素養のない素人は,せいぜい自分の所有しているCDの演奏と比べてテンポが速いとか遅いとか,特に誰の演奏が良かったとか,音がきれいだとか,色彩感が溢れていたとか,それくらいの表現能力しかありません 日々,表現力の乏しさを自覚するばかりです

日々,表現力の乏しさを自覚するばかりです ただ,一つだけ特に気を付けていることを挙げるとすれば,素人にも分かるほどのひどいミスがあった場合を除き,演奏を酷評しないということです

ただ,一つだけ特に気を付けていることを挙げるとすれば,素人にも分かるほどのひどいミスがあった場合を除き,演奏を酷評しないということです プロの演奏者だって生身の人間ですから ちょっとしたミスは誰にもあるし,ブログを見た人が 酷評された演奏家の演奏を次の機会があった時に聴きたいと思うだろうか? と思うからです

プロの演奏者だって生身の人間ですから ちょっとしたミスは誰にもあるし,ブログを見た人が 酷評された演奏家の演奏を次の機会があった時に聴きたいと思うだろうか? と思うからです ますますクラシック人口が減っていくばかりだと思います.むしろ「褒めて育てる」方がクラシック人口を増やすには良いのではないかと思うのですが,いかがでしょうか

ますますクラシック人口が減っていくばかりだと思います.むしろ「褒めて育てる」方がクラシック人口を増やすには良いのではないかと思うのですが,いかがでしょうか

なお,誤解のないようにご説明しておくと「ひと様のブログは見ない」理由は,同じコンサートを聴いた人のブログを見て,自分とまったく正反対の感想が書かれていた場合,自分の方が間違って認識しているのではないかと思い,書こうとする内容を修正してしまう恐れがあるからです.気が小さいものですから 違う感想を持たれた方で意見を言いたい方はコメントを寄せていただくことで意見交換ができると思います

違う感想を持たれた方で意見を言いたい方はコメントを寄せていただくことで意見交換ができると思います 「裸の王様」と言われようが 「餃子の王将」と言われようが,自分の考えを貫くにはそれが一番良い方法だと思っています

「裸の王様」と言われようが 「餃子の王将」と言われようが,自分の考えを貫くにはそれが一番良い方法だと思っています

荒木源著「独裁者ですが,なにか?」(小学館文庫)を読み終わりました 荒木源は1964年京都府生まれ.東大文学部仏文科を卒業後,朝日新聞社会部記者を経て,2003年に「骨ん中」でデビュー,話題になった作品に「オケ老人」があります

荒木源は1964年京都府生まれ.東大文学部仏文科を卒業後,朝日新聞社会部記者を経て,2003年に「骨ん中」でデビュー,話題になった作品に「オケ老人」があります

「独裁者」とは上の写真を見るまでもなく,北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党委員長を皮肉っています この本は,北朝鮮が弾道ミサイル発射実験を繰り返す中で,小学館文庫のために書き下ろし,今年9月11日に出版された作品です

この本は,北朝鮮が弾道ミサイル発射実験を繰り返す中で,小学館文庫のために書き下ろし,今年9月11日に出版された作品です

ペックランド人民党中央委員会委員長・ジョンウィン(金正恩の暗喩)は,日々ミサイル発射実験に勤しんでいた ある日,ヤップランド(日本のこと)から取り寄せたお話しAIロボットが届く.樽のような体形のロボットは「キムティン君」という名前で,慣れ慣れしい口調で語りかけて来た

ある日,ヤップランド(日本のこと)から取り寄せたお話しAIロボットが届く.樽のような体形のロボットは「キムティン君」という名前で,慣れ慣れしい口調で語りかけて来た 話し方が誰かに似ていると思ったら,暗殺されたはずの異母兄ジョンナムール(金正男のこと)だった

話し方が誰かに似ていると思ったら,暗殺されたはずの異母兄ジョンナムール(金正男のこと)だった ジョンウィンは不気味だと思いながらも会話を楽しむようになる.ジョンウィンは最高の権力者なのにいつも孤独だった.唯一 心が許せるのは妹のジョンメリー(金ヨジョンのこと)だった.なぜか彼女は大阪弁を話すが,同性愛者だった.彼女は将来を悲観して自殺してしまう

ジョンウィンは不気味だと思いながらも会話を楽しむようになる.ジョンウィンは最高の権力者なのにいつも孤独だった.唯一 心が許せるのは妹のジョンメリー(金ヨジョンのこと)だった.なぜか彼女は大阪弁を話すが,同性愛者だった.彼女は将来を悲観して自殺してしまう ジョンウィンにはいつしかヤップランドからの刺客が近づいていた

ジョンウィンにはいつしかヤップランドからの刺客が近づいていた

内容的には,予想していたほどは面白くなかったというのが正直な感想です ただ,そういうことはあり得るかも

ただ,そういうことはあり得るかも と思ったところもありました.ジョンウィンがジョンナムール(キムティン君)に「兄さん,俺はあんたが羨ましかったんだ」と告白するところです.本物の金正恩委員長だって,若くして父親に死なれ,一国の国民を束ねていかなければならない重荷を負わされたことを考えれば,自国や中国からの資金援助で自由に外国を行き来することが出来た兄・金正男は遠望の的だったでしょう

と思ったところもありました.ジョンウィンがジョンナムール(キムティン君)に「兄さん,俺はあんたが羨ましかったんだ」と告白するところです.本物の金正恩委員長だって,若くして父親に死なれ,一国の国民を束ねていかなければならない重荷を負わされたことを考えれば,自国や中国からの資金援助で自由に外国を行き来することが出来た兄・金正男は遠望の的だったでしょう ある意味,気の毒な立場です.ストレスだらけの立場に加えて,弾道ミサイル実験を通して交渉に引きずり込みたい相手はメリック(アメリカ)の やり手ビジネスマン,パックドナルド(トランプ)なのですから

ある意味,気の毒な立場です.ストレスだらけの立場に加えて,弾道ミサイル実験を通して交渉に引きずり込みたい相手はメリック(アメリカ)の やり手ビジネスマン,パックドナルド(トランプ)なのですから