11日(月)。またまた、昨日ケータイのメルアドにフィッシング・メールが届きました 最初は「みずほ銀行」を名乗っていました。内容は「7月10日に6億円のご入金がありました。お取引につきましては『入出金明細照会』等でもご確認ください」というもの。次に「ゆうちょ銀行」を名乗って同じ内容のメールでした。次は「三井住友信用金庫」を名乗っています。何通目かのメールで「政府機関よりAMS~生活救済支援機構より『支援優待絶対権』が発行されておりますので、ゲスト様には只今、他の団体からの支援金、当選金等はお受け取りできません」ときました

最初は「みずほ銀行」を名乗っていました。内容は「7月10日に6億円のご入金がありました。お取引につきましては『入出金明細照会』等でもご確認ください」というもの。次に「ゆうちょ銀行」を名乗って同じ内容のメールでした。次は「三井住友信用金庫」を名乗っています。何通目かのメールで「政府機関よりAMS~生活救済支援機構より『支援優待絶対権』が発行されておりますので、ゲスト様には只今、他の団体からの支援金、当選金等はお受け取りできません」ときました さらに「経済支援金6億円のお手続きを完了させてください」「振り込むので口座番号を教えてほしい」となっています。いずれも無視してほったらかしにしていると、今度は「三菱東京UFJダイレクト」を名乗り、同様のメールが来ました

さらに「経済支援金6億円のお手続きを完了させてください」「振り込むので口座番号を教えてほしい」となっています。いずれも無視してほったらかしにしていると、今度は「三菱東京UFJダイレクト」を名乗り、同様のメールが来ました これらのメールは5分おきに来ています

これらのメールは5分おきに来ています

私はこの手のメールは「迷惑メールフォルダ」に自動的に分類するように手配していますが、昨日だけでこの種のメールが100通を超えました 異なる金融機関名で発信しているのに、内容がまったく同じ「6億円」の入金があったので受け取る手続きをするようにというのは、フィッシング詐欺以外の何物でもないと、誰が見たって分かります

異なる金融機関名で発信しているのに、内容がまったく同じ「6億円」の入金があったので受け取る手続きをするようにというのは、フィッシング詐欺以外の何物でもないと、誰が見たって分かります こんなアホな詐欺に引っかかる者がいるのだろうか、と疑問です

こんなアホな詐欺に引っかかる者がいるのだろうか、と疑問です 相当頭の悪い詐欺師です

相当頭の悪い詐欺師です

それにしても、一番頭に来るのは、どこからか私のメルアドが悪質業者に流れていることです それが一番許せません

それが一番許せません 皆さんもこのような悪質な詐欺に引っかからないように気を付けてください

皆さんもこのような悪質な詐欺に引っかからないように気を付けてください

ということで、わが家に来てから652日目を迎え、幻想に悩まされているモコタロです

なんか 後ろの方が騒がしいなあ

すぐ目の前に誰かいるような気がするんだけど

背中に気配を感じるけど 幻想かな?

閑話休題

閑話休題

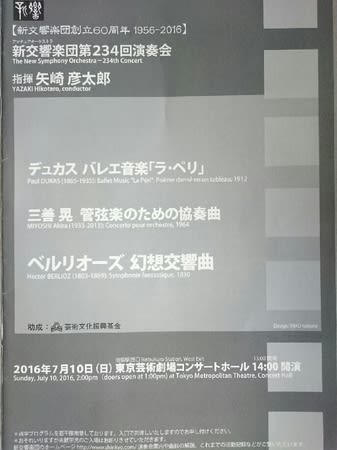

昨日、池袋の東京芸術劇場大ホールで新交響楽団の第234回演奏会を聴きました プログラムは①デュカス「バレエ音楽『ラ・ぺリ』」、②三善晃「管弦楽のための協奏曲」、③ベルリオーズ「幻想交響曲」です

プログラムは①デュカス「バレエ音楽『ラ・ぺリ』」、②三善晃「管弦楽のための協奏曲」、③ベルリオーズ「幻想交響曲」です 指揮は矢崎彦太郎です

指揮は矢崎彦太郎です

自席は2階M列22番、2階センター左ブロック左通路側です。会場は9割近く入っているでしょうか

新交響楽団は1956年の創設なので、今年が60周年になります アマチュア・オーケストラの中では老舗的な存在で、その実力はナンバーワンだと思います

アマチュア・オーケストラの中では老舗的な存在で、その実力はナンバーワンだと思います

楽員が登場し配置に着きますが、このオケはコンマス(女性なのでコンミス)が登場するまで立ったままスタンバイします オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという態勢です。指揮者・矢崎彦太郎が登場し指揮台に上がります

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという態勢です。指揮者・矢崎彦太郎が登場し指揮台に上がります

1曲目はポール・デュカス「バレエ”ラ・ぺリ”」です この「ラ・ぺリ」はペルシャ神話のぺリ(仙女)とイスカンデル(アレクサンダー大王)が、不死の花をめぐって繰り広げる一幕ものの舞踏詩です

この「ラ・ぺリ」はペルシャ神話のぺリ(仙女)とイスカンデル(アレクサンダー大王)が、不死の花をめぐって繰り広げる一幕ものの舞踏詩です

曲の冒頭は金管楽器によるファンファーレです ブラスセクションの演奏は輝きに満ちていました

ブラスセクションの演奏は輝きに満ちていました デュカスといえば「魔法使いの弟子」を思い浮かべますが、「ラ・ぺリ」も色彩感豊かな曲想でした

デュカスといえば「魔法使いの弟子」を思い浮かべますが、「ラ・ぺリ」も色彩感豊かな曲想でした

金管楽器のメンバーがかなり入れ替わって2曲目の三善晃「管弦楽のための協奏曲」の演奏に入ります 三善晃は1933年生まれ、東大文学部仏文科に在学中の1953年に「クラリネット、ファゴット、ピアノのためのソナタ」で日本音楽コンクール作曲部門第1位を獲得しています

三善晃は1933年生まれ、東大文学部仏文科に在学中の1953年に「クラリネット、ファゴット、ピアノのためのソナタ」で日本音楽コンクール作曲部門第1位を獲得しています その後、1955年から57年にかけてパリ音楽院に留学して学んでいます

その後、1955年から57年にかけてパリ音楽院に留学して学んでいます

「協奏曲」と言えば一般的に、独奏楽器と管弦楽による協奏曲を指しますが、この作品における協奏曲はバロック時代の合奏協奏曲のようなコンチェルト形式を指しています

矢崎のタクトで第1楽章が開始されます。この楽章は極めて速いテンポで音楽が展開し、時にストラヴィンスキーのバーバリズムを感じさせる音楽が現れたりします 第2楽章は一転、まるで深海を潜っているような静かな曲想です

第2楽章は一転、まるで深海を潜っているような静かな曲想です 第3楽章は再び激しい音楽が奏でられ、一気にフィナーレに突入します

第3楽章は再び激しい音楽が奏でられ、一気にフィナーレに突入します

プログラム後半はベルリオーズ「幻想交響曲」です この曲はベートーヴェンの死のわずか3年後の1830年に作曲されました

この曲はベートーヴェンの死のわずか3年後の1830年に作曲されました とても信じがたいことです。広く知られたその内容とは

とても信じがたいことです。広く知られたその内容とは

「感受性が強く激しい想像力に富んだ若い音楽家が恋に絶望し、発作的にアヘンを飲んで服毒自殺を図るが致死量に達せず、夢の中で奇怪な幻想を見る。愛する人が旋律となって現れ、彼に付きまとう 」

」

第1楽章「夢ー情熱」では、ヴァイオリン・セクションが美しく響きました 第2楽章「舞踏会」は一番好きな楽章です。このオケを聴いていつも感心するのはフルートが素晴らしい演奏をするということです

第2楽章「舞踏会」は一番好きな楽章です。このオケを聴いていつも感心するのはフルートが素晴らしい演奏をするということです 矢崎の指揮はフランス仕込みでしょうか、こういう音楽は生き生きとタクトを振ります

矢崎の指揮はフランス仕込みでしょうか、こういう音楽は生き生きとタクトを振ります 第3楽章「野の情景」は、冒頭イングリッシュホルンと舞台裏で吹かれるオーボエとの対話で開始されますが、このやり取りが素晴らしかったです

第3楽章「野の情景」は、冒頭イングリッシュホルンと舞台裏で吹かれるオーボエとの対話で開始されますが、このやり取りが素晴らしかったです それと、4人のティンパ二奏者が”遠雷”を演奏で表現するのですが、2階から見ていると4人の駆け引きが非常に面白かったです

それと、4人のティンパ二奏者が”遠雷”を演奏で表現するのですが、2階から見ていると4人の駆け引きが非常に面白かったです

次の第4楽章「断頭台ヘの行進」では、ファゴットの活躍が目覚ましかったです ティンパ二が炸裂していました

ティンパ二が炸裂していました 最後の第5楽章「魔女の夜宴の夢」は不気味な雰囲気が良く出ていました。特にクラリネットの狂ったような演奏は見事でした

最後の第5楽章「魔女の夜宴の夢」は不気味な雰囲気が良く出ていました。特にクラリネットの狂ったような演奏は見事でした

演奏後は、2階、3階席からブラボーがかかり長い拍手が続きました。矢崎は、第3楽章「野の情景」冒頭 舞台裏で吹いていた女性オーボエ奏者を指揮台のそばに呼び寄せ、イングリッシュホルン奏者を一緒に立たせて歓声に応えました

新交響楽団のコンサートは日程が空いている限り聴くようにしていますが、これまでハズレたことはありません いつも質の高い演奏を展開します。次回は11月3日(木・祝)とのことですが、まだ発売されていないので、チケットを買ったらお知らせします

いつも質の高い演奏を展開します。次回は11月3日(木・祝)とのことですが、まだ発売されていないので、チケットを買ったらお知らせします

帰りがけに「学問のすゝめ」をお土産に頂いていきました。これ、自分で作る最中(もなか)です

帰りがけに「学問のすゝめ」をお土産に頂いていきました。これ、自分で作る最中(もなか)です

せきしろは1970年 北海道北見市出身、文筆家です

せきしろは1970年 北海道北見市出身、文筆家です

例えば「便所目当ての百貨店だが買い物顔を作る」(又吉)とか、「自動販売機が一番明るい時」(せきしろ)とか

例えば「便所目当ての百貨店だが買い物顔を作る」(又吉)とか、「自動販売機が一番明るい時」(せきしろ)とか

例えば、公園にあるパンダの乗り物とか

例えば、公園にあるパンダの乗り物とか

E元総務部長の営業方針により、ビル内に2つある焼鳥店の両方で飲み

E元総務部長の営業方針により、ビル内に2つある焼鳥店の両方で飲み 新橋へ。先日も行ったSという7人でいっぱいになるカウンター・バーで飲んで

新橋へ。先日も行ったSという7人でいっぱいになるカウンター・バーで飲んで その後は、その近くのカラオケ・スナックで飲んで歌いました

その後は、その近くのカラオケ・スナックで飲んで歌いました 4軒ハシゴしたのに9月のXデーの話はまったく出ませんでした

4軒ハシゴしたのに9月のXデーの話はまったく出ませんでした

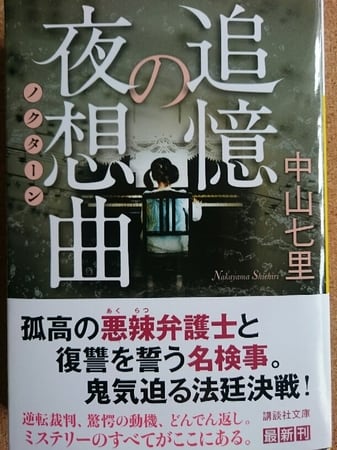

それにしても、主婦の過去の病歴から無罪を勝ち取るという発想は流石です

それにしても、主婦の過去の病歴から無罪を勝ち取るという発想は流石です

しかし、沖合で巨大な白鯨に襲われ、死闘の末、船は沈没しクルーたちは小さなボートで漂流することになってしまう

しかし、沖合で巨大な白鯨に襲われ、死闘の末、船は沈没しクルーたちは小さなボートで漂流することになってしまう )にウィーン・フィルとウィーン国立歌劇場管弦楽団のコンサートマスターに就任、今年8月31日に退団するまでの45年間、重責を果たすことになりました

)にウィーン・フィルとウィーン国立歌劇場管弦楽団のコンサートマスターに就任、今年8月31日に退団するまでの45年間、重責を果たすことになりました

」

」

私は8番で「カスったか

私は8番で「カスったか

これは2015年アメリカ映画です

これは2015年アメリカ映画です

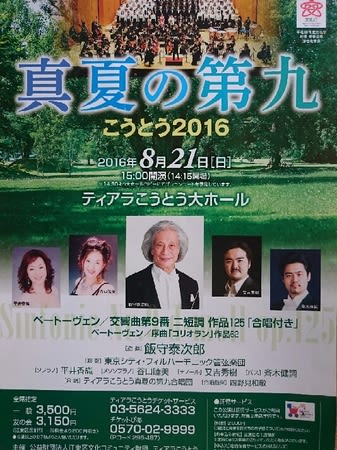

そして拍手の中、ソリストの安井陽子、増田弥生、福井敬、清水那由太が入場し配置に着きます

そして拍手の中、ソリストの安井陽子、増田弥生、福井敬、清水那由太が入場し配置に着きます

フィナーレは管弦楽の総力を結集した演奏ですが、マーラーのような祝祭的な感動ではなく、静かな感動を呼び起こします

フィナーレは管弦楽の総力を結集した演奏ですが、マーラーのような祝祭的な感動ではなく、静かな感動を呼び起こします これからはアマ・オケの新交響楽団などで、今回のツィクルスで取り上げなかった第3番、第6番を指揮していただくのも一考かと思いますが、飯守先生、いかがでしょうか? 21世紀に入ってからすでに取り上げたようですが、是非もう一度

これからはアマ・オケの新交響楽団などで、今回のツィクルスで取り上げなかった第3番、第6番を指揮していただくのも一考かと思いますが、飯守先生、いかがでしょうか? 21世紀に入ってからすでに取り上げたようですが、是非もう一度

何度かのカーテンコールの後、コンマスの豊嶋泰嗣からハーディングに大きな花束が贈呈されました

何度かのカーテンコールの後、コンマスの豊嶋泰嗣からハーディングに大きな花束が贈呈されました 今回がハーディングの新日本フィル「ミュージック・パートナー」としての最後の公演です

今回がハーディングの新日本フィル「ミュージック・パートナー」としての最後の公演です

ということで、わが家に来てから644日目を迎え、何を勘違いしたか参議院議員選挙に立候補しようとして演説するモコタロです

ということで、わが家に来てから644日目を迎え、何を勘違いしたか参議院議員選挙に立候補しようとして演説するモコタロです

そこでは、鶴が羽根を織り込む姿が見えた。翌日、すっかりやせ細ったつうは千羽織を与ひょうに渡すと別れを告げ、空に飛び立っていくのだった

そこでは、鶴が羽根を織り込む姿が見えた。翌日、すっかりやせ細ったつうは千羽織を与ひょうに渡すと別れを告げ、空に飛び立っていくのだった

逆に、日本人がイタリアやフランスのオペラを歌う時に同じような問題があるのではないか? 海外で活躍する日本人歌手はそうした問題をある程度クリアしているからこそ海外でも受け入れられているのではないか?・・・そんなことを思いながら出演者のカーテンコールに拍手を送りました

逆に、日本人がイタリアやフランスのオペラを歌う時に同じような問題があるのではないか? 海外で活躍する日本人歌手はそうした問題をある程度クリアしているからこそ海外でも受け入れられているのではないか?・・・そんなことを思いながら出演者のカーテンコールに拍手を送りました

しかし、同期のエリート上司である常務(平田昭彦)が横恋慕したことから、二人の関係にヒビが入り始める

しかし、同期のエリート上司である常務(平田昭彦)が横恋慕したことから、二人の関係にヒビが入り始める

私などは児玉清をいう名前を聞いた上でも顔と名前が一致しませんでした

私などは児玉清をいう名前を聞いた上でも顔と名前が一致しませんでした