29日(金).わが家に来てから670日目を迎え,本に載っている料理を食べようと狙っている 食いしん坊モコタロです

これって ご主人の料理のアンチョコの1冊だな きっと

閑話休題

閑話休題

昨日の夕食は「ステーキ」,「生野菜とワカメとツナのサラダ」,「冷奴」にしました 息子が相変わらず毎日のように深夜の帰宅なので,体力を付けさせて夏を乗り切らせようと思うと,どうしても肉が中心になってしまいます

息子が相変わらず毎日のように深夜の帰宅なので,体力を付けさせて夏を乗り切らせようと思うと,どうしても肉が中心になってしまいます

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

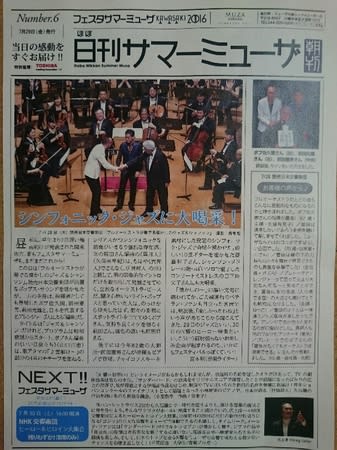

昨日,ミューザ川崎で読売日響の「フルオーケストラが奏でる懐かしのジャズ&シャンソン」公演を聴きました これは7月23日から8月11までミューザ川崎で開かれている「フェスタサマーミューザ」の一環として開かれた公演です

これは7月23日から8月11までミューザ川崎で開かれている「フェスタサマーミューザ」の一環として開かれた公演です プログラムの前半はボブ佐久間,萩田光雄の指揮によるグレンミラー・メドレー他,後半は指揮・ピアノ・編曲=前田憲男によるジャズ・コーナー他です

プログラムの前半はボブ佐久間,萩田光雄の指揮によるグレンミラー・メドレー他,後半は指揮・ピアノ・編曲=前田憲男によるジャズ・コーナー他です

午後3時の開演に先立って,2時20分から同じ会場でボブ佐久間と前田憲男による「プレトーク」がありました ボブ佐久間の経歴を見ると 何と19歳で東京交響楽団にヴァイオリニストとして入団しています.その後ジャズピアニストを経て23歳で作曲家としてデビューを飾ったとのことです

ボブ佐久間の経歴を見ると 何と19歳で東京交響楽団にヴァイオリニストとして入団しています.その後ジャズピアニストを経て23歳で作曲家としてデビューを飾ったとのことです 一方,前田憲男は独学でピアノを習得し,高校卒業と同時にプロ入りしたとのことです

一方,前田憲男は独学でピアノを習得し,高校卒業と同時にプロ入りしたとのことです

赤縁メガネで背の高い(190センチ位ありそう)ボブ佐久間とヨボヨボ歩きの前田の凸凹コンビ(失礼!)がステージに登場します かつてテレビ番組で見た前田も随分歳をとったものだ

かつてテレビ番組で見た前田も随分歳をとったものだ と思いました.佐久間が進行役を務めプレトークが始まりました

と思いました.佐久間が進行役を務めプレトークが始まりました

佐久間:われわれがアレンジャー(編曲家)としてデビューしたころの70年代は,アレンジャーはゴレンジャーだか何だか訳の分からない存在で,安い賃金でこき使われていました 編曲家ほど,割りの合わない職業はないと思います

編曲家ほど,割りの合わない職業はないと思います 当時 日本編曲家協会というのが出来たのですが,会員は十数人しかいませんでした.それが今では200人以上もいます

当時 日本編曲家協会というのが出来たのですが,会員は十数人しかいませんでした.それが今では200人以上もいます 当時は編曲家になるための学校やコースは無かったので自分で勉強するしかなかったのですが,現在では音楽大学に編曲家コースなども出来ているので,そうしたことが背景にあるのかもしれません

当時は編曲家になるための学校やコースは無かったので自分で勉強するしかなかったのですが,現在では音楽大学に編曲家コースなども出来ているので,そうしたことが背景にあるのかもしれません ところで前田先生,作曲家と編曲家の違いは何でしょうか?

ところで前田先生,作曲家と編曲家の違いは何でしょうか?

前田:作曲家は,コンポーザーとか言われますが,そんな大それた存在じゃなくて,要するにメロディーメーカーです それに対して編曲家は,それを演奏できるようにアレンジするのが仕事です.お茶漬けを食べるのに,毎日同じ味では飽きてしまう.そこで,今日は明太子をのせてみようとか考える

それに対して編曲家は,それを演奏できるようにアレンジするのが仕事です.お茶漬けを食べるのに,毎日同じ味では飽きてしまう.そこで,今日は明太子をのせてみようとか考える それがアレンジャーの仕事です.バッハやモーツアルトの時代には作曲家=編曲家だったのですが,現代では役割分担が明確になってきています

それがアレンジャーの仕事です.バッハやモーツアルトの時代には作曲家=編曲家だったのですが,現代では役割分担が明確になってきています

佐久間:編曲の仕事は苦労の割りには実入りが少ない,割りに合わない職業です(これで2回目の発言).本日は3人のアレンジャーが登場しますが,共通するのは3人とも音楽大学を出ていないということです われわれの周りで流れている音楽は,電車の発車通知音をはじめ ほとんどがデジタルです

われわれの周りで流れている音楽は,電車の発車通知音をはじめ ほとんどがデジタルです デジタルでなく,今日のコンサートのように生で音楽を聴く機会がもっと増えると 心に余裕ができて良いと思っています.お楽しみください

デジタルでなく,今日のコンサートのように生で音楽を聴く機会がもっと増えると 心に余裕ができて良いと思っています.お楽しみください

ボブさん,何とか無難にまとめましたね good bob

good bob じゃなかった.good job

じゃなかった.good job

さて本番です.コンマスは誰か?と予想を立てていると,なんとドイツを拠点に活躍する日下紗矢子が登場しました ポップスなのに日下?と驚きましたが,なぜ彼女が登板したのか,後で分かります

ポップスなのに日下?と驚きましたが,なぜ彼女が登板したのか,後で分かります 会場は6割程度の入りでしょうか.ちょっと寂しい感じがします

会場は6割程度の入りでしょうか.ちょっと寂しい感じがします

最初はボブ佐久間の指揮による「いい日旅立ち」です この曲は谷村新司の作詞・作曲で,山口百恵が歌い1978年11月にシングル・レコードがリリースされました.今回,ボブ佐久間の編曲により演奏されました

この曲は谷村新司の作詞・作曲で,山口百恵が歌い1978年11月にシングル・レコードがリリースされました.今回,ボブ佐久間の編曲により演奏されました なになに,私のカラオケの持ち歌だって? ああ そうですか.

なになに,私のカラオケの持ち歌だって? ああ そうですか.

ボブ佐久間が退場し,代わりに萩田光雄が登場します.背の高さが大きく違うので譜面台が代えられます これは指揮者が代わるごとに代えられることになります

これは指揮者が代わるごとに代えられることになります

2曲目は萩田光雄編曲・指揮による「『異邦人』の旅」です 森田光雄は1979年に久保田早紀が作詞・作曲して歌ってヒットした「異邦人」を編曲したり,あみんの「待つわ」,太田裕美の「木綿のハンカチーフ」,中森明菜の「飾りじゃないのよ涙は」などを編曲しました.一番有名なのは,布施明が歌った「シクラメンのかほり」で日本レコード大賞を受賞していることです

森田光雄は1979年に久保田早紀が作詞・作曲して歌ってヒットした「異邦人」を編曲したり,あみんの「待つわ」,太田裕美の「木綿のハンカチーフ」,中森明菜の「飾りじゃないのよ涙は」などを編曲しました.一番有名なのは,布施明が歌った「シクラメンのかほり」で日本レコード大賞を受賞していることです 「異邦人」をアレンジした曲がゴージャスに鳴り響きます

「異邦人」をアレンジした曲がゴージャスに鳴り響きます なになに.これも私のカラオケの持ち歌だって? あっ そう 一人で歌ってれば.

なになに.これも私のカラオケの持ち歌だって? あっ そう 一人で歌ってれば.

ここでギターの斎藤明子が登場し,指揮者の脇にスタンバイします そして,永六輔と中村八大コンビニによる「遠くへ行きたい」(1962年)をギターとオーケストラで演奏しました

そして,永六輔と中村八大コンビニによる「遠くへ行きたい」(1962年)をギターとオーケストラで演奏しました コーラングレの懐かしいメロディーが心に沁みわたります

コーラングレの懐かしいメロディーが心に沁みわたります

4曲目はタレガがフランスの作曲家アラール〈1815-88〉のヴァイオリン用練習曲をギター曲に編曲した「アラールの華麗なる練習曲」です 斎藤明子の軽快な演奏が心地よく響きます

斎藤明子の軽快な演奏が心地よく響きます

再度,ボブ佐久間が登場し,グレンミラー・メドレーに移ります グレンミラー(1904-44)はトロンボーン奏者,バンド・リーダーとして活躍しました.スウィング・ジャズ時代にビッグ・バンドによるジャズ音楽を完成させた偉人です

グレンミラー(1904-44)はトロンボーン奏者,バンド・リーダーとして活躍しました.スウィング・ジャズ時代にビッグ・バンドによるジャズ音楽を完成させた偉人です 「イン・ザ・ムード」「茶色の小瓶」「真珠の首飾り」がメドレーで演奏され,次いで「ムーンライト・セレナーデ」が演奏されました

「イン・ザ・ムード」「茶色の小瓶」「真珠の首飾り」がメドレーで演奏され,次いで「ムーンライト・セレナーデ」が演奏されました 「ムーンライト・セレナーデ」におけるクラリネット首席・藤井洋子の演奏はノッテましたね

「ムーンライト・セレナーデ」におけるクラリネット首席・藤井洋子の演奏はノッテましたね

休憩時間に,前日初めて話をした隣席の高齢男性とオーケストラ談議に花が咲きました 話していると,彼もいくつかのオーケストラの年間会員になっていて,結構コンサート通いをしているようでした

話していると,彼もいくつかのオーケストラの年間会員になっていて,結構コンサート通いをしているようでした 現在 少なくとも東響,読売日響,日本フィルの会員のようで,かつて会員だったのは新日本フィルとN響とのことです.会員になる最大の要素はプログラミングで,難しい曲目が並ぶと会員を辞めるそうです

現在 少なくとも東響,読売日響,日本フィルの会員のようで,かつて会員だったのは新日本フィルとN響とのことです.会員になる最大の要素はプログラミングで,難しい曲目が並ぶと会員を辞めるそうです 極めて保守的なリスナーのようです

極めて保守的なリスナーのようです 彼は地元神奈川県に在住で,先日,新日本フィルを振った上岡敏之は湘南中学の出身だと教えてくれました.指揮者の名前が次々とポンポン出てくるので,相当聴き込んでいると思いました

彼は地元神奈川県に在住で,先日,新日本フィルを振った上岡敏之は湘南中学の出身だと教えてくれました.指揮者の名前が次々とポンポン出てくるので,相当聴き込んでいると思いました

さて,プログラム後半 最初は「前田憲男スペシャル・ジャズコーナー VIVA!!チャイコフスキー」です 指揮とピアノを前田憲男が担当します.1曲目はチャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」をアレンジしたものです

指揮とピアノを前田憲男が担当します.1曲目はチャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」をアレンジしたものです グランドピアノが中央に縦に置かれ,前田憲男は客席に背を向ける形で指揮をしながらピアノを弾きます.オケが演奏し,次にピアノが演奏し,という具合に順番に演奏する形だったので,もう少し両者が絡んでもいいのかなと思いました

グランドピアノが中央に縦に置かれ,前田憲男は客席に背を向ける形で指揮をしながらピアノを弾きます.オケが演奏し,次にピアノが演奏し,という具合に順番に演奏する形だったので,もう少し両者が絡んでもいいのかなと思いました

次いでバレエ音楽「くるみ割り人形」から「花のワルツ」が演奏されました こちらの方がピアノとオケのアンサンブルが心地よく響きました

こちらの方がピアノとオケのアンサンブルが心地よく響きました ハープも良い演奏でした.演奏が終わると前田はカーテンコールの後,客席に一礼して引っ込んでしまい,オケを立たせることがありませんでした

ハープも良い演奏でした.演奏が終わると前田はカーテンコールの後,客席に一礼して引っ込んでしまい,オケを立たせることがありませんでした さすがは大物です.「おれがアレンジしたんだ!どうだ,まいったか

さすがは大物です.「おれがアレンジしたんだ!どうだ,まいったか 」てなもんでしょう

」てなもんでしょう

前田さん,演奏する人がいて初めてアレンジャーの仕事が完結するのだと思いますが,いかがでしょうか?自分のことだけを考えているとエゴレンジャーになってしまいますよ もっとオーケストラの人たちを大切にしましょうね

もっとオーケストラの人たちを大切にしましょうね

次いでボブ佐久間が三たび登場,「ロマンティック・シャンソン」のコーナーに移りました 「パリの空の下」「枯葉」「バラ色の人生」「サン・トワ・マミー」がメドレーで演奏されました

「パリの空の下」「枯葉」「バラ色の人生」「サン・トワ・マミー」がメドレーで演奏されました 日下紗矢子がその場で立ってソロを務めましたが,ヴァイオリンの音色の美しさで聴衆を唸らせました

日下紗矢子がその場で立ってソロを務めましたが,ヴァイオリンの音色の美しさで聴衆を唸らせました これが,読響の狙いだったのですね

これが,読響の狙いだったのですね 東京フィルは指揮者チョン・ミュンフンで勝負を賭けましたが,読響はコンミス日下紗矢子で勝負を賭けてきました

東京フィルは指揮者チョン・ミュンフンで勝負を賭けましたが,読響はコンミス日下紗矢子で勝負を賭けてきました

次いでアメリカのヘンリー・クレイ・ワーク作曲「大きな古時計」,ビリー・ストレイホーン作曲「A列車で行こう」,ルイ・プリマ作曲「シング・シング・シング」が続けて演奏されました とくに後の2曲はビッグ・バンド・ジャズの王道を行く曲で,普段まじめな顔をしてクラシック音楽を演奏している楽員たちもノリノリで演奏していました

とくに後の2曲はビッグ・バンド・ジャズの王道を行く曲で,普段まじめな顔をしてクラシック音楽を演奏している楽員たちもノリノリで演奏していました

演奏後は大きな拍手とブラボーがかかりました

ボブ佐久間+読響はアンコールに「アメイジング・グレイス」を演奏し,公演の幕を閉じました

ボブ佐久間+読響はアンコールに「アメイジング・グレイス」を演奏し,公演の幕を閉じました

たまにはオーケストラもクラシックを離れてジャズやシャンソンを演奏するのも良いものだと思いますが,聴衆の数が少ないのが残念でした この日一番印象に残っているのはコンミス日下紗矢子がソロを務めたシャンソン・メドレーです.本当に素晴らしい演奏でした

この日一番印象に残っているのはコンミス日下紗矢子がソロを務めたシャンソン・メドレーです.本当に素晴らしい演奏でした