20日(月).昨夜からのパソコンのプログラム更新手続きが長引いて,いつもの時間にアップできませんでした ということで,わが家に来てから今日で1146日目を迎え,高校の日本史,世界史で学ぶ用語を現在の半分弱の1600語程度に減らすべきだとする提言案を 大学の教員団体がまとめた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ということで,わが家に来てから今日で1146日目を迎え,高校の日本史,世界史で学ぶ用語を現在の半分弱の1600語程度に減らすべきだとする提言案を 大学の教員団体がまとめた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

坂本龍馬を削るんなら 代わりに武田鉄矢をいれてくんね? 事務所が違うって?

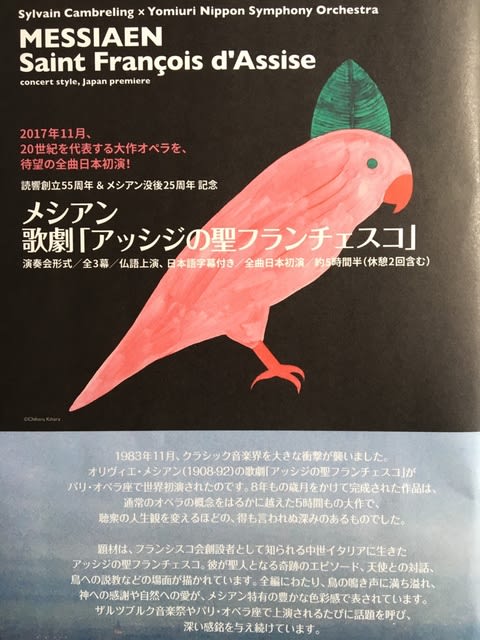

昨日,サントリーホールで読売日響の第572回定期演奏会を聴きました プログラムはメシアンの歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」(演奏会形式)です

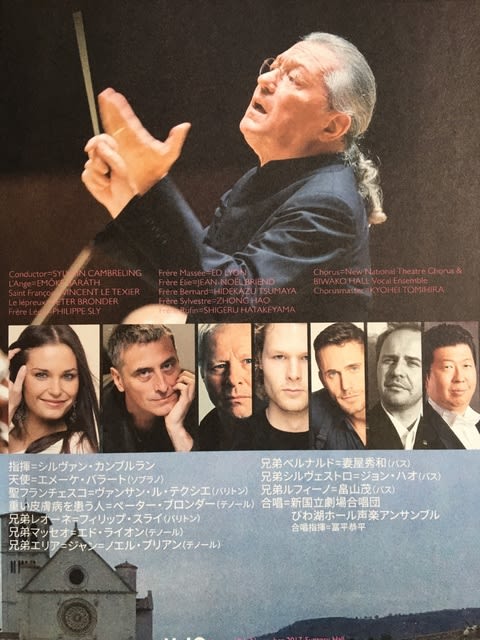

プログラムはメシアンの歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」(演奏会形式)です キャストは,聖フランチェスコ=ヴァンサン・ル・テクシエ,重い皮膚業病を患う人=ペーター・ブロンダー,天使=エメーケ・バラ―ト,兄弟レオーネ=フィリップ・アディス,兄弟マッセオ=エド・ライオン,兄弟エリア=ノエル・ブリアン,兄弟ベルナルド=妻屋秀和,兄弟シルヴェストロ=ジョン・ハオ,兄弟ルフィーノ=畠山茂,合唱=新国立劇場合唱団,管弦楽=読売日本交響楽団,指揮=シルヴァン・カンブルランです

キャストは,聖フランチェスコ=ヴァンサン・ル・テクシエ,重い皮膚業病を患う人=ペーター・ブロンダー,天使=エメーケ・バラ―ト,兄弟レオーネ=フィリップ・アディス,兄弟マッセオ=エド・ライオン,兄弟エリア=ノエル・ブリアン,兄弟ベルナルド=妻屋秀和,兄弟シルヴェストロ=ジョン・ハオ,兄弟ルフィーノ=畠山茂,合唱=新国立劇場合唱団,管弦楽=読売日本交響楽団,指揮=シルヴァン・カンブルランです

この作品は,フランシスコ会創設者として知られるアッシジの聖フランチェスコ(1182-1226)を題材として1974年から83年まで8年以上の年月をかけ,台本・作詞も手掛けて完成させたオリヴィエ・メシアン(1908-92)唯一のオペラです 1983年11月28日にパリ・オペラ座で小澤征爾の指揮により世界初演されました

1983年11月28日にパリ・オペラ座で小澤征爾の指揮により世界初演されました

ステージに上がる楽器は,変則16型の弦楽器,変則7管編成の木管楽器,多数の金管楽器,ジオフォン(大地の音),エリオフォン(風の音)を含めた40近い打楽器,5台の鍵盤打楽器,3台のオンド・マルトノ,7人の独唱歌手,10パート(約120人)の合唱で,総勢約240人の大編成です

全3幕(8景)構成ですが,第1幕=約75分,第2幕=約120分,第3幕=約65分で 演奏時間だけで4時間半近くかかり,2回の休憩を含めると5時間半にも及びます 幸か不幸かワーグナーの長大な楽劇に慣らされてきた私にとっては別に驚くべきことではありません

幸か不幸かワーグナーの長大な楽劇に慣らされてきた私にとっては別に驚くべきことではありません

全3幕のあらすじは以下の通りです

第1幕・第1景「十字架」=フランチェスコと兄弟のレオーネの対話で,フランチェスコはキリスト教徒にとっての真の喜びと聖性の何たるかを語る

第1幕・第2景「賛歌」=フランチェスコと3人の兄弟との会話で,聖性を熱望し,重い皮膚病患者に会わせて欲しい,そしてその人を愛することが出来るようにして欲しいと神に祈る

第1幕・第3景「重い皮膚病患者への接吻」=フランチェスコが患者に口づけすると,二重の奇蹟が起こる.患者は癒やされ,フランチェスコは聖フランチェスコになる

第2幕・第4景「旅する天使」=天使が不思議な美しい蝶のように親しげに人間たちの間に現れるが,人間たちはそれに気付かない

第2幕・第5景「音楽を奏でる天使」=天使が聖フランチェスコのもとに現れ,彼は天使に気付く.天使の奏でるヴィオルの音楽を聴いて,聖フランチェスコはあまりの美しさに気を失う

第3幕・第7景「鳥たちへの説教」=聖フランチェスコは,十字架から放たれる光線により,両手と両足と右の脇腹にキリストと同じ5つの傷を負い,聖痕による神の承認を受ける

第3幕・第8景「死と新生」=天使が再び現れることにより,天国が聖フランチェスコに約束され,聖フランチェスコは死ぬ.そして,合唱団が聖フランチェスコの復活の希望を歌う

新年度になって2階LB席で聴くのは今回が初めてです.会場は9割近く入っているでしょうか.よく入りました

まずP席に新国立劇場合唱団が配置に着き,オケがスタンバイします.編成はいつもの通りヴァイオリン・セクションを左サイドにまとめる並びです その後方に木管楽器,金管楽器,最後方に打楽器群がスタンバイしますが,楽器の絶対数が多いので壮観です

その後方に木管楽器,金管楽器,最後方に打楽器群がスタンバイしますが,楽器の絶対数が多いので壮観です オンドマルトノが2階中央正面に1台,2階後方左右の客席脇に各1台,計3台スタンバイしています

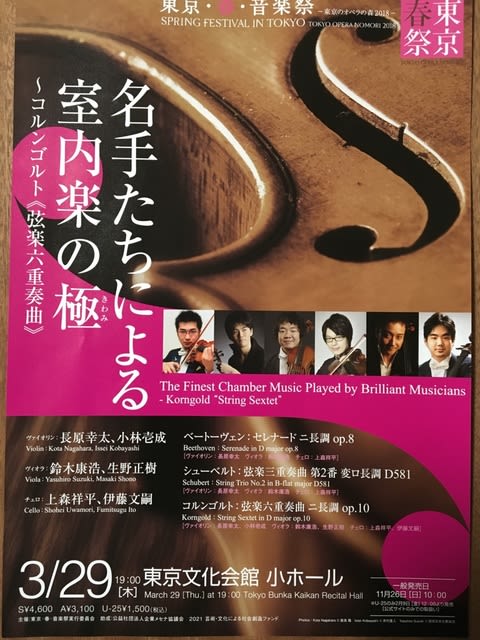

オンドマルトノが2階中央正面に1台,2階後方左右の客席脇に各1台,計3台スタンバイしています コンマスは長原幸太です

コンマスは長原幸太です

「アッシジの聖フランチェスコ」はオペラとはいえ,序曲も間奏曲もなく,歌唱は朗唱に近く,アリアやデュエットもありません ソリストは指揮台の左右に置かれた譜面台に,出番があると入れ替わり立ち代わり出演する形を取ります

ソリストは指揮台の左右に置かれた譜面台に,出番があると入れ替わり立ち代わり出演する形を取ります

カンブルランのタクトで第1幕第1景「十字架」が開始されます プログラム・ノートには「ひばりの声を模した鍵盤打楽器の乾いた音色で始まる」と書かれていますが,シロフォン,マリンバ等でせわしく鳴らされる音は とてもひばりの声には聴こえません

プログラム・ノートには「ひばりの声を模した鍵盤打楽器の乾いた音色で始まる」と書かれていますが,シロフォン,マリンバ等でせわしく鳴らされる音は とてもひばりの声には聴こえません でも メシアンにはそのように聞こえるのでしょう.この音楽は後で何度も繰り返し登場します

でも メシアンにはそのように聞こえるのでしょう.この音楽は後で何度も繰り返し登場します

歌手陣は実力者揃いで,さすがはカンブルランが声をかけた歌手陣だと思わせます ほぼ出ずっぱりの聖フランチェスコを歌ったヴァンサン・ル・テクシェは1957年フランス生まれで,歌唱力抜群でスタミナがあります

ほぼ出ずっぱりの聖フランチェスコを歌ったヴァンサン・ル・テクシェは1957年フランス生まれで,歌唱力抜群でスタミナがあります 天使を歌ったエメーケ・バラ―トはハンガリー生まれで,天使に相応しい透明感のある美しいソプラノです

天使を歌ったエメーケ・バラ―トはハンガリー生まれで,天使に相応しい透明感のある美しいソプラノです 重い皮膚病を患う人を歌ったペーター・ブロンダーはイギリス生まれで,声に力があり説得力のある歌い手です

重い皮膚病を患う人を歌ったペーター・ブロンダーはイギリス生まれで,声に力があり説得力のある歌い手です 兄弟レオーネを歌ったフィリップ・アディスはカナダ生まれで,よく通るバリトンです

兄弟レオーネを歌ったフィリップ・アディスはカナダ生まれで,よく通るバリトンです 兄弟ベルナルドを歌った妻屋秀和は新国立オペラの常連ですが,ここでも安定感のあるバスを披露しました

兄弟ベルナルドを歌った妻屋秀和は新国立オペラの常連ですが,ここでも安定感のあるバスを披露しました

金管楽器や打楽器による「鳥の声」の模写の音楽が多い中で,初めて聴いたこのオペラの最大の聴きどころだと思ったのは,第2幕第5景「音楽を奏でる天使」におけるオンド・マルトノの弱音による「天使のヴィオールの主題」の演奏です オペラ全体の中のオアシスのように感じる本当に美しい音楽です

オペラ全体の中のオアシスのように感じる本当に美しい音楽です

合唱に新国立劇場合唱団を起用したのは正解です 世界に通用する実力者集団といっても過言ではないでしょう.今回の合唱も迫力に満ちていました

世界に通用する実力者集団といっても過言ではないでしょう.今回の合唱も迫力に満ちていました

さて,今回の最大の立役者は言うまでもなく,240名の演奏者を統率し 長大かつ複雑な歌劇を4時間半にわたり振り続け,名演を繰り広げた指揮者カンブルランです 「アッシジ~」はこれまで世界で一番多く指揮してきた というのは決して嘘ではないことを証明しました

「アッシジ~」はこれまで世界で一番多く指揮してきた というのは決して嘘ではないことを証明しました 1場ごとに分厚いスコア・ブックが用意され,合計8冊のスコア・ブックが譜面台にのりました

1場ごとに分厚いスコア・ブックが用意され,合計8冊のスコア・ブックが譜面台にのりました

終演後の拍手はもちろんのこと,これほど多くのブラボーは本当に久しぶりに聞いた,と思うほど会場のあちこちから熱狂的なブラボーがかかり,カーテンコールが繰り返されました

この日の公演は,間違いなく日本のクラシック音楽演奏史に残る名演だと言えるでしょう

この日の公演は,間違いなく日本のクラシック音楽演奏史に残る名演だと言えるでしょう この日,会場にいた千数百名の聴衆は,いつの日かこの日を振り返って「あの時,歴史に立ち会ったんだな」と思い出すことでしょう

この日,会場にいた千数百名の聴衆は,いつの日かこの日を振り返って「あの時,歴史に立ち会ったんだな」と思い出すことでしょう

それにつけても,今から34年前に48歳でこの長大且つ複雑怪奇な大曲を初演した小澤征爾という指揮者は,なんだかんだ言っても大したものだったんだな,と思います

サントリーホール前のカラヤン広場はクリスマス・モードです

カレンダーは楽器シリーズ路線みたいです

カレンダーは楽器シリーズ路線みたいです

弦楽器は柔軟性に富みストラヴィンスキーの変拍子をモノともしません.さすがは藝大のオケです

弦楽器は柔軟性に富みストラヴィンスキーの変拍子をモノともしません.さすがは藝大のオケです

この後,チューニングを行い,7曲目の「別れのロミオとジュリエット」に入りました

この後,チューニングを行い,7曲目の「別れのロミオとジュリエット」に入りました 」ということです

」ということです

」と言ってるけど

」と言ってるけど

二人はパリ郊外で一緒に暮らすが,ある日アルフレードの父ジェルモンがヴィオレッタを訪れ,自分の娘の縁談のためにアルフレードと別れて欲しいと頼む

二人はパリ郊外で一緒に暮らすが,ある日アルフレードの父ジェルモンがヴィオレッタを訪れ,自分の娘の縁談のためにアルフレードと別れて欲しいと頼む しかし,やがてそれが誤解であることが分かるが,時すでに遅く,結核のため病床に伏せるヴィオレッタは愛するアルフレードに見守られながら息絶える

しかし,やがてそれが誤解であることが分かるが,時すでに遅く,結核のため病床に伏せるヴィオレッタは愛するアルフレードに見守られながら息絶える 」

」

そして,ヴィオレッタが一人になった時,超絶技巧アリア「ああそはかの人か~花から花へ」が歌われますが,ロシア出身のイリーナ・ルングのコロラチューラ・ソプラノの何と素晴らしいことか

そして,ヴィオレッタが一人になった時,超絶技巧アリア「ああそはかの人か~花から花へ」が歌われますが,ロシア出身のイリーナ・ルングのコロラチューラ・ソプラノの何と素晴らしいことか

第4曲「バッカナール」はお酒を飲んでの大騒ぎのようです

第4曲「バッカナール」はお酒を飲んでの大騒ぎのようです 第1楽章はイングリッシュ・ホルンがノスタルジーに満ちた民謡主題を奏でますが,この演奏が素晴らしい

第1楽章はイングリッシュ・ホルンがノスタルジーに満ちた民謡主題を奏でますが,この演奏が素晴らしい

私の知る限り,こういう情熱的な演奏はマルタ・アルゲリッチ以来かも知れません

私の知る限り,こういう情熱的な演奏はマルタ・アルゲリッチ以来かも知れません