10月15日

祭りが多い。

奈良では次のような祭り

14 - 15 祟道天皇社 例祭

14 - 15 中峰山神波多神社 例祭(天王祭)

14 - 15 小田中町菅原神社 例祭

14 - 16 石上神宮 例祭(ふるまつり・渡御祭)

15 東大寺 大仏さま秋の祭り

15 往馬大社 月次祭

15 法輪寺 妙見護摩祈祷(月例)

15 柳本伊射奈岐神社 秋祭り

15 大神神社 講社崇敬会月次祭、交通安全祈願祭

15 大野海神社 例祭

15 - 16 龍田大社 秋祭り

15 - 16 田原本池神社 秋祭り

15 - 16 廣瀬大社 秋祭り

15 - 16 與喜天満神社 大祭

10月15日といえば、長男が中高生の頃、毎年学校がお休みだったような気がする。

今は社会人。

1980年の10月15日 山口百恵さんが正式に芸能界を引退。

月日のたつのは早い…………。

122;『鳥獣虫魚の文学史 2 鳥の巻』

『鳥獣虫魚の文学史 2 鳥の巻』 147ページから最後まで

鈴木健一編

三弥井書店

平成23年8月

P.363

2800円

公式サイトより ▼

古典文学作品の中で鳥、獣、虫、魚がいかに表現され、どのような存在として描かれたのか、いきものに焦点をあて、文学史の構築を試みた本邦初の書!人間存在を鳥獣虫魚の側から逆照射することによって古典文学における鳥獣虫魚と人間との関係性の変遷を明らかにする。

公式サイトより ▼

【目次】

鳥の自由さと不自由さ(鈴木健一)/『風土記』に描かれた鳥(兼岡理恵)/『万葉集』のひばり(根来麻子)/『竹取物語』「燕の子安貝」(吉田幹生)/『伊勢物語』の都鳥(近藤さやか)/『蜻蛉日記』道綱鷹を放つ(吉野瑞恵)/『源氏物語』「雀の子を犬君が逃がしつる」(今井 上)/『今昔物語集』の「屎鵄」(蔦尾和宏)/『平家物語』富士川合戦の水鳥(平藤 幸)/鶯詠の変遷─夏鶯・冬鶯をめぐって(小山順子)/鷹百首(木村尚志)/歌ことば「鴫の羽がき」(岡凬真紀子)/能「善知鳥」(姫野敦子)/『勧学院物語』の社会とキャラクター造形─高貴な雀の物語(伊藤慎吾)/『鴉鷺合戦物語』(沢井耐三)/『諸艶大鑑』の美面鳥(井上和人)/祇園南海「詠孔雀」(壬生里巳)/賀茂真淵の鷲詠(高野奈未)/『絵本見立百化鳥』(木越俊介)/『南総里見八犬伝』の大鷲(大屋多詠子)/『椿説弓張月』の鶴(糸川武志)/あとがき/執筆者紹介

前回古典講義との強粒分があったので、取り急ぎ記録した。

今回は147ページから363ページまで。

難しい内容で興味深い物は5、6度読んでみたが、理解で来ているかどうかは別問題。

とても面白かった。

前回は『竹取物語』「燕の子安貝」(吉田幹生)だけをメモしておいたが、146ページまでに他にもとても興味のある内容があった。

そして今回、147ページから363ページまでの間で、ほんの少しだけ 簡単にメモをとっておこうと思う。

能「善知鳥」(姫野敦子)

『藻塩草もしおぐさ』

「血の涙」が人の身を損ずると記されている。

地獄において、怪鳥と変じた善知鳥は、猟師をせめさいなむのである。

娑婆にては。…………………………………………………………………。201

ここから興味ある内容が続く。

どのように表現するのか、能楽「善知鳥」を聴きたい。

『勧学院物語』の社会とキャラクター造形─高貴な雀の物語(伊藤慎吾)

『勧学院物語(雀草子)』の世界

擬人名 215

擬人化表現の型

擬人化の絵画表現

「頭部異類型」「異類着装型」 223

擬人化と原型の違い

雀が擬人化されず原型の理由など

擬人化表現の型と 擬人化と原型の違い伸び便にとても興味を持った、

歌舞伎でも動物や鳥や虫を 擬人化したり原型のまま使う芝居を思い浮かべ、なるほどと納得した。

『諸艶大鑑』の美面鳥(井上和人)

美面鳥 架空の鳥 『諸艶大鑑』西鶴

二代男にする使命をおびて飛来した美面鳥

(人間の女性と鳥とのキメラ→迦陵頻伽 )257ー

女護の島

迦陵頻伽をパロディ化

好色一大男の最終章

「世之介涅槃図」

賀茂真淵の鷲詠(高野奈未)

賀茂真淵

『賀茂翁家集』

万葉調

『絵本見立百化鳥』(木越俊介)

五もん鳥。あべ川に住。

一名きなこ鳥といふ。

卵をあんころといふ。

うまひうまひと鳴く。

あふ木 御影堂に多し。花は正月さく。実は夏なり。

汗とり あついあついと鳴く。木陰をよろこぶ鳥にてよく水をのみ。瓜を食う。

かごか木 道中。また辻辻に生る。木ぶりいやし。此木のこやしに酒を飲む。花はたまたま遊所に咲く。

駄賃鳥 道中に多し。坂はてるてると鳴。朝鳴く時はいさぎよし。大酒のみ。餅を喰ふ。毛きたなし。

さかづ木 花は祝儀の座につき。実は上戸になる。

口とり 酒の間へ出てさへづる。毛色取合次第

シテワ木 謡講に生きる。花は声。実は節といふ。此木四種あり。風情なる木。

一鳥(いってう) やはあぽんぽんと鳴く。間のよき鳥にてとく肩にとまる。大鳥は手の下にとまる。

幕明木 花やかなる木にて。詠多し。霜月朔日をさかりとす。花は二番目実を三番目といふ

頭鳥 あどを鳴くなり。がく屋に住む

小野恭靖『ことばあそびの文学史』『ことばあそびへの招待状』(新典社)

中村幸彦『遊戯論』(『著者集』8 中央講論社 1982)

多田克己・京極夏彦 『百鬼解読』(講談社文庫 2006年)

『南総里見八犬伝』の大鷲(大屋多詠子)

猿之助劇団の芝居と、『南総里見八犬伝』を思い浮かべながら読む。

『戯場訓蒙図彙』しばいきんもうずい

歌舞伎においても鷲は子を襲う鳥として認識されていた。

鷲は鳥の中でも最も強いと位置づけられてきた。

『優曇華物語』うどんげ

鷲に襲われ生還

黒いホクロが証拠 → 歌舞伎『双蝶々曲輪日記』ふたつちょうちょうくるわにっき

とくに『引窓』は何度楽しんだことだろう。

長五郎の右頬の父親譲りのかたみのホクロ

『花衣いろは縁起』大阪竹本座初演

三之助を守るため

「方便の殺生は菩薩の六度万行にもまさる」

高野餌食になる所を……

「けだかき生まれつき…………。」

この話は絵金画屏風に描いており、記事にされている方がいらっしゃいました。

絵金ぜよ!その2 -私の絵金考- 2010/07/24/(Sat) 木村了子さまのブログ

『鳥獣虫魚の文学史』1・2 「獣の巻」「鳥の巻」を読むきっかけを下さいました先生に感謝の気持ちを申しあげたいと思います。

ありがとうございました。

わたくしの読み込み力が浅いことをお詫びいたします。

失礼があればお許し下さいませ。

自分の興味深い箇所のほんの一部をメモさせていただきました。

今日も簡単な記録だけで失礼いたします。

午前中、奈良の古文書を使用しての、Y先生の二時間の講義を聞く。

色々と興味深い内容が多かったが、中でも「当道座」の一連の流れは詳しく説明される。

歌舞伎演目の『あんまとどろぼう』の意味合いが、一層理解できたのはありがたい。

江戸時代には視覚障害者においてだけとはいえ、環境が整っていたのは良いことだ。

座頭には「◯◯市」と言った名が多いが、「座頭市」では意味をなさないといったY先生の言葉にほくそ笑む。

「古手」「古鉄」「古道具」などの三商売や 【某寺】の説明はすこぶる詳しい。

他にも「赤坂」と言う地名、 「御林」の「御」の意味、 「頼母子講」「相続講」など、後々何かで役に立ちそうな内容が多かった。

講義後、Y先生に◯◯楽の舞台があることを教えていただく。

Y先生は◯◯楽もご研究されていたということで、伝統芸能に僅かばかり関心のあるわたしにとっては心強く感じた。

貴重な興味深いお話をありがとうございました。

秋の平等院の藤棚と 境内に咲く花や実

平等院の藤といっても、9月末に訪れたわたしたちは,緑の葉が茂りツタのびるそれを見た。

五月。

大きく広い藤棚は京をどりに舞妓が勢揃いしたように、藤紫のかんざしを垂れ下げるのであろう。

平等院には樹齢約200年以上といわれる春日大社「砂ずりの藤」より大きな手を広げる男性的な藤の樹があった。

藤原氏ゆかりの寺院である平等院の「ノダフジ」は、300㎡の棚に4株ある。

藤原氏ゆかりの寺院である平等院の「ノダフジ」は、300㎡の棚に4株ある。平等院のシンボル 藤は、創建した藤原氏の家紋である。

九月下旬

藤の花こそ出会いは無かったが、平等院の境内には色々な花が咲いていた。

ところ:京都府宇治市宇治蓮華116 TEL:0774-21-2861

拝観時間:午前8時30分~午後5時30分

拝観料:大人600円 ・障害者300円

・なお「鳳凰堂」別途拝観料必要

交通:京阪宇治線「宇治」駅下車徒歩10分

JR奈良線「宇治」駅下車

『妹背山婦女庭訓~吉野川』

出演:十七世中村勘三郎 實川延若 中村芝翫 中村歌右衛門

1982年

121分

カラー

桜満開の吉野川。この川を隔てて領主大判事清澄(十七世勘三郎)と太宰家の後室定高(歌右衛門)は、領地争いで不和となっている。しかし清澄の子息久我之助(延若)と、定高の娘雛鳥(芝翫)はひそかに恋を育んでいた。両親の不和、そして両家を隔てる吉野川のために、若い二人の恋は叶わずやがて悲劇の結末を迎える…。舞台の華やかさと物語の悲しさが対照的に描かれる歌舞伎ならではの表現手法で、昭和の名優が揃った見応えのある名舞台をお見逃しなく。 (1982年/昭和57年3月・歌舞伎座)

テレビで『妹背山婦女庭訓~吉野川』を見た。

出演、十七世中村勘三郎 實川延若 中村芝翫 中村歌右衛門

この演目のこの出演者によるお舞台は、見ていて泣きました。

じんわりと涙があふれてでくるのです。

ひとえ やえ と ここの(心)えて………(要約 間違いの可能性あり)この複雑に入り込んだ掛詞の後の 急な展開は、言葉にはできません。

十七世中村勘三郎さんはわたしが高校生の頃、踊りが好きだった役者さんの一人。

前日に見た『仮名手本忠臣蔵 四段目』に出演されていた先代鴈治郎さんは後ろ向きで肩を落とされているだけで,悲しみが伝わってくる役者さんだった。

そして『妹背山婦女庭訓~吉野川』の十七世中村勘三郎さんは,間が素晴らしくよかった。

わたしが歌舞伎を見始めた頃にはお二方とも相当お年を召しておられたので、ステキ~といった感情は抱かなかったが、好きな役者さんだった。

實川延若さんは手が美しい。

台詞も好きだし、人形状瑠璃を見ているようなお顔立ちもいいなと感じた。

そういうと歌舞伎チャンネルで見た實川延若さんの『操り三番叟』は、とてもよかった。

中村歌右衛門さんが花道から登場されると、あたりがぱっと明るくなった。華がある役者さんだ。

二本の花道から客席を挟んでの中村歌右衛門さんと十七世中村勘三郎さんとの憎々し気な会話は、吉野川の幅を充分に味合わせて下さり、川の流れが聞こえてくるような錯覚を覚えた。

そして、わたくしの好きな中村芝翫さん………。

テレビで今はもう誰ひとりいらっしゃらない名役者四人出演の『妹背山婦女庭訓~吉野川』を見ることができ、しみじみよかったと感じるのでした。

新古今集 雑上 1499 紫式部 小倉百人一首 57

めぐりあひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな

『紫式部解説 HP』◇広島の演出家、三澤憲治による「源氏物語ウェブ書き下ろし劇場/『紫式部集』解読

曼珠沙華と宇治の平等院

今回は彼岸花では無く、曼珠沙華にしました。

平等院には 曼珠沙華という言葉が似合うような気がいたします。

曼珠沙華を『ホトトギス 季寄せ』稲葉汀子編に見ると、「まんじゅさげ」「ひがんばは」「まんじゅしゃげ」とあります。

「まんじゅさげ」はウィキには載っていませんでしたので、驚きました。

「沙」をネットでひくと、つぎのようにありました。

いさ‐ご【砂・沙・沙子】-日本国語大辞典

1 〔名〕石のきわめて細かいもの。すな。すなご。まさご。*書紀〔720〕神功元年三月・歌謡「たまきはる内の朝臣(あそ)が 腹内(はらぬち)は 異佐誤(イサゴ)あれや いざ闘(あ)はな我は」

2 いさご 長(ちょう)じて=巖(いわお)[=岩(いわ)]となる-日本国語大辞典

砂が成長して大きな岩となる程の長い期間をいう。人の命や権勢が長く続くことを祝っていうことば。さざれ石の巖となる。*古今〔905~914〕真名序「砂長為巖之頌。洋々満耳」*宇津保〔970~999頃

3 いさご に 金(こがね)泥(でい)に蓮(はちす)-日本国語大辞典

煩悩(ぼんのう)の泥の中にあっても、さとりの花を開いていること。つまらないものの中にも、優秀なものがまじっていること。*謡曲・阿古屋松〔1430頃〕「砂に金、泥に蓮濁りに染(し)まぬも人の心によるもの

Feペディアとの一致 - Feペディア(出典:Wikipedia 提供:ニューズウォッチ)

1 沙

沙(しゃ)は、10-8(1億分の1)であることを示す漢字文化圏における数の単位である。塵の10倍、繊の1/10に当たる。なお、沙という字には、「川などの水辺から出来た比較的粒の細かい砂」という意味がある

2 沙依巴克区⇒サイバグ区

3 沙溢

沙 溢(シャー・イー、1978年2月15日 - )は中国の俳優。中国人民解放軍芸術学院表演系を卒業し、現在は中国人民解放軍空政話劇団に所属。主な出演作品 テレビドラマ 上錯花轎嫁對郎 危險進程 滄海

『ホトトギス 季寄せ』稲葉汀子編より 写す ▼

曼珠沙華

だしぬけに咲かねばならぬ曼珠沙華 後藤夜半

赤も亦悲しみの色曼珠沙華 中村芳子

『仮名手本忠臣蔵~大序・三段目』『仮名手本忠臣蔵~四段目』

先日亡くなられた中村芝翫丈の名演技が光る『仮名手本忠臣蔵~大序・三段目』『仮名手本忠臣蔵~四段目』を見た。

『仮名手本忠臣蔵~大序・三段目』では 中村芝翫さんと富十郎さんの間が素晴らしい。

富十郎さんの憎々しげな助平面(役柄)と中村芝翫さんの品の良い所作と表情のギャップは見事。

塩冶判官(芝翫)の美しい妻(時蔵)にいいより、ふられ、後に塩冶判官は一通の手紙を持ってくる。

【さらぬだにをもきがうへの小夜衣わがつまならぬつまな重ねそ】(新日本古典文学大系 (緑) 写す)

「ぅん?新古今か……。淑女じゃのう…淑女じゃ、淑女じゃ。淑女じゃのう!(要約)」

高師直(富十郎)の「ぅん?新古今か……。淑女じゃのう…淑女じゃ、淑女じゃ。淑女じゃのう!」に始まり、

「おぬしのような人間を,井の中の鮒(フナ)というんじゃ。(と,理由が続く)」

「おぬしの顔が鮒に似てきおったわ。鮒じゃ鮒じゃ。」

………など、聞くに絶えない悪口雑言を浴びせ続ける。

これが発端となり、刃傷沙汰に発展。

とらえられた塩冶判官の切腹の場である『仮名手本忠臣蔵~四段目』へと続く。

『仮名手本忠臣蔵~四段目』の芝翫丈の、

「良之助はまだかぁ~っ。」

「はぁあぁ…,まだ…で…ございま…すぅ……」(芝雀)

は、見事。

1986年中村芝翫丈の『仮名手本忠臣蔵~大序・三段目』『仮名手本忠臣蔵~四段目』は素晴らしい舞台だった。

新古今和歌集の【さらぬだにをもきがうへの小夜衣わがつまならぬつまな重ねそ】の【つまならぬつまな重ねそ】の部分だけ覚えていたわたしは、まず『八代集総索引』で調べ、【さらぬだに重きが上のさよ衣わがつまならぬつまな重ねそ】に辿り着いた。

面白いことに岩波の赤では1964、岩波の緑では1963となっていた。

解説を読むと緑の方が具体的で分かりやすい。

(新日本古典文学大系 緑 写す ▼)

新古今和歌集 1962 寂然法師

不邪淫戒(ふじゃいんかい)

さらぬだにをもきがうへの小夜衣わがつまならぬつまな重ねそ

ただでも夜の衣は重いのに,その上に自分のただでさえ重い夜具の上に、自分の褄(つま)でない衣の褄(つま)を重ねるな。

女犯そのものの罪が重いのに,そのうえ、わが妻でない人妻との関係を重ねてはいけない。『唯心房集』

さらぬだに = 邪淫なだけでなく、女犯はすべて煩悩に染まった重い罪

『仮名手本忠臣蔵~大序・三段目』に【さらぬだにをもきがうへの小夜衣わがつまならぬつまな重ねそ】を持ってくるのはぴったりだと感じた。

仮名手本忠臣蔵~大序・三段目

出演:中村芝翫 市川團十郎 中村時蔵 中村橋之助 中村富十郎

1986年

120分

カラー

衛星劇場では三ヶ月連続企画として、昭和61年の名舞台『仮名手本忠臣蔵』の秘蔵映像をテレビ初放送でお届けする。 「大序・三段目」 <鶴ヶ岡社頭兜改め・足利館門前進物・同松の間刃傷> 「大序」は荘重な雰囲気のなかこれから起こる事件の発端を描く場面で、儀式性、色彩美に満ちた一幕。「三段目」は塩冶判官が高師直の悪口雑言に耐えかねて刃傷に及ぶまでの心理描写がみどころ。芝翫の塩冶判官、團十郎の桃井若狭之助、時蔵の顔世御前、そして富十郎の高師直という豪華顔合わせで。(1986年/昭和61年2月・歌舞伎座)

仮名手本忠臣蔵~四段目

出演:中村芝翫 片岡孝夫(現・仁左衛門) 市川左團次 中村芝雀 中村時蔵 市川團十郎

1986年

105分

カラー

衛星劇場では三ヶ月連続企画として、昭和61年の名舞台『仮名手本忠臣蔵』の秘蔵映像をテレビ初放送でお届けする。 「四段目」 <扇ヶ谷塩冶判官切腹・同表門城明渡し> 「四段目」は、死装束を身にまとい最期の時に臨む塩冶判官、駆け付ける大星由良之助、そして由良之助が仇討ちの決意を固める幕切れまで、緊迫感に満ちた重厚な場面が続く。芝翫の塩冶判官、團十郎の大星由良之助、時蔵の顔世御前、孝夫(現・仁左衛門)の石堂右馬之丞という豪華顔合わせで。 (1986年/昭和61年2月・歌舞伎座)

(写真上は 平等院ミュージアム鳳翔館出口に設置されたパソコン)

第26回国民文化祭京都2011記念・平等院ミュージアム鳳翔館開館10周年記念

妖婉(ようえん) × 廉潔(れんけつ) ― 弁才天信仰と青砥藤綱 ―

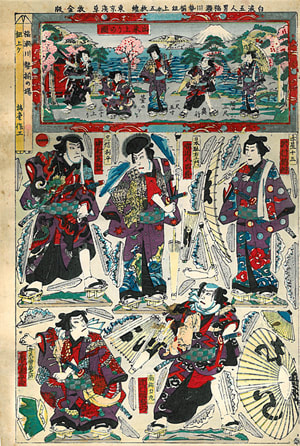

▲立版古 白浪五人男稲瀬川勢揃いの場面(5枚の内)

2幕目第3場の名場面。

※ 青龍弁才天の写真は(財)美術院提供

先月、上の『白浪五人男稲瀬川勢揃いの場面(5枚の内)』見たさに、第26回国民文化祭京都2011記念・平等院ミュージアム鳳翔館開館10周年記念 妖婉(ようえん) × 廉潔(れんけつ) ― 弁才天信仰と青砥藤綱 ―に行く。

白浪関係や鼠小僧や遠山金四郎(遠山景元)下手人裁きの場など,見応えがある。

浮世絵を好きな役者に見立て鑑賞するのは楽しいことだ。

また国芳の弟子である月岡芳年の草子などもあり、たいへん興味深かった。

▲弁才天曼荼羅

「弁才天五部経」には、宇賀神や弁才天を中心に十六童子など脇侍の姿などが説かれている

『白浪五人男稲瀬川勢揃いの場面(5枚の内)』や下の写真『青龍弁才天』は弁才天を軸に発展させ、今回展示されたもの。

何と洒落ているではないか。

▲青龍弁才天

天部像では唯一の胎内金箔。

「嵯峨人形」と造作が酷似している。

(東京都葛飾区・大光明寺より寄託)

▲「青砥藤綱」(菊池容斎『前賢故実』巻8)

文政8(1825)年~天保7(1836)年

落とした10文を50文使って探させる逸話の場面。

「青砥藤綱」の逸話は現在に通じる場合もあるかもしれない。

昨年のこと。

無人駐車料金の精算システムがおかしいという件で、その何十倍のお金と時間と努力を費やした主婦がおられた。

その姿は真剣だった。

▲胎内の様子(ファイバースコープで撮影)

内繰りされた胎内は、全体に金箔で覆われ、濃密な墨書が施されている。

胎内を金箔で覆う荘厳技法は平安時代後期から知られるが珍しい。

天部像(仏教を守護する役割)では唯一の事例。

この写真に収めた物は、すこぶる美しい。

展示館を堪能したあと、実際に平等院鳳凰堂内の木造阿弥陀如来坐像などを見て、感激した。

▲長谷土人形 青砥藤綱

鎌倉にある長谷寺の門前で30年ほど前に販売されていた人形。

また、平等院ミュージアム鳳翔館のへ以上展示物が素晴らしい。

「愛」や「月」の文字が隠された供養菩薩像が割合にまじ化で見上げることができ、うっとりとした時間を過ごすことができる。

これも実際に、平等院鳳凰堂にて 現存52体の楽器を奏で舞いを舞う姿 の供養菩薩像の浮き彫りを見ることが可能。

わたしたちは平等院ミュージアム鳳翔館を二時間以上楽しみ,平等院の全体を散策した後,最後に鳳凰堂を拝見させていただいたので、入館時間中ずっと心ときめき続けていた。

鳳凰堂は一回二十分の鑑賞だが、わたくしがあまりにも目を輝かせていたせいか、内緒でもう一度見ても良いとおっしゃって下さる。

しかし平等院が余りにも素晴らしく時間がかかり,午後四時前になっていたので丁重にご辞退した。

わたしたちはお茶と飴のみ持っていたが、平等院を出て遅いお昼のお食事をとる。

近くの宇治川では丸々と太った子持ち鮎がとれるらしく、鮎の塩焼きや珍しい所ではお茶の天ぷらなど、京料理に乗せて組まれたお料理に舌鼓を打つ。

諸子(モロコ)のあめ炊きなど 若干近江八幡など滋賀よりの味付けの料理が含まれておりお味は濃い目だった。

なので宇治は京都から離れたところといった思いはした。

ただ、宇治はすこぶる美しい所で、もう一度ゆっくり町並みを散策したいと感じた。宇治は素敵だ。

東京都葛飾区高砂の大光明寺(だいこうみょうじ)には、青砥藤綱(あおとふじつな)公の念持仏と伝わる「青龍弁才天(せいりゅうべんざいてん)」や、供養塔等が安置されています。 大光明寺開創を記念して財団法人美術院で解体修復され、本像を平等院に寄託することが決まりました。 頭部と躰幹部に内刳りされ、内部に漆箔(しっぱく)と墨書が施されており、まるで人形のような妖婉(ようえん)さを持っている大変珍しい仏像です。

大光明寺は、江戸幡随院(ばんずいいん)末寺にして青龍山西涼院極楽寺(せいりゅうざんせいりょういんごくらくじ)の本尊や文化財を受け継いだ浄土系寺院で、文化11(1814)年建立の青砥藤綱公供養塔とともに永く人々の敬愛を集めてきたものです。今回の修復に合わせて佛師村上清氏が本像を納める蒔絵厨子と似姿御前立(にすがたおまえだち)本尊を開彫し、あわせて初公開されます。 このたび平等院ミュージアム鳳翔館の開館10周年を記念して、弁才天信仰の民俗学的展開や芸能に至るまでを俯瞰(ふかん)し、権力者の不正から庶民を守るヒーロー的な存在である青砥藤綱公に焦点を当てた展覧会を開催いたします。

平等院ミュージアム鳳翔館内の撮影は禁止のため、写真や小文字説明は宇治平等院HPよりお借りしました。

娘と一緒に、DeAGOSTINI の 隔週刊 バレエDVDコレクション 第3号『眠れる森の美女』を見たよ。

夫は書斎に入って仕事をしていたよ。

申し訳ないなとは思いつつ、楽しくって途中でやめられず、最後まで見てしまった…。

今回はパリ・オペラ座バレエ団だったが,女性のスタイルがすこぶる美しい。

8等身を超えてるんじゃないかというくらい、足が長い。

楽しくて美しくて、ハッピーエンドが嬉しい『眠れる森の美女』だった。

すこーんすこーん こめだんご

9月半ばから下旬に見た芝居演目記録を忘れていました。

『男女道成寺』中村芝翫,富十郎

『実録先代萩』 中村芝翫 橋之助 幸四郎

『水天牛利生深川』幸四郎

『梶原平三誉れの石切』幸四郎、左團次

『菊一法眼三略巻~菊畑』菊五郎、仁左衛門、左團次

『助六由縁江戸桜』玉三郎、團十郎

『祇園祭礼信礼記~金閣寺』吉右衛門 團十郎

『鞍馬獅子』染五郎、菊之助

『頼朝の死』梅玉

『鏡獅子』勘太郎、彌十郎

『実録先代萩』『水天牛利生深川』他、面白い舞台が多くありました。

テレビや録画で楽しみました。用事をしたりお茶を飲みながら見る芝居も楽しいものです。

萬燈の花ふるへつつ山門へ 山口青邨 『ホトトギス季寄せ』稲畑汀子より写す

膝に面ンおいて牛待つ摩多羅神 加藤華都 『ホトトギス季寄せ』稲畑汀子より写す

十月十二日 牛祭り

京都嵯峨野太秦の広隆寺で行われる摩多羅神をまつる京都三大奇祭のひとつ。

太秦牛祭りともいう。

現在では牛の用意がしにくいので、毎年行われているわけではないという。

広隆寺は超有名で美しい『弥勒菩薩像』がいらっしゃる。

近日中、弥勒菩薩さまと もう一度再開したい…。