昨日は、大切な友人が関わっている、クラフト工房 La Mano(ラ・まの)の夏の染織展に行ってきました。夏の染織展は、2019.7.5(金)~8(月)まであり、最終日はライブをするそうです!

La Manoは、東京・町田市にある、藍染めを主とした草木染とハンドクラフトの工房です。一般就労が困難な方々(障がい者)が作業の中心となり、それを支える方々によって運営される、NPO法人です。小さな里山にある築100年の古民家(母屋)と、セグンダと呼ばれる工房、作業場、畑があります。

染織展では、皆さんが半年かけてコツコツ作りためてきた作品の展示販売のほか、施設と作業の見学が可能です。

もう、何に感動したかといえば、LaManoではあらゆる人が尊重されていること!作業者はメンバーさん、サポートする人はスタッフさんと呼ばれていることから、人に上下はないのだという信念がうかがえます。また、絵を描く方が数人いらっしゃり、アーティストと呼ばれています。

他にも、その人のペースで活動できること。ダイバーシティ(多様性)があり、関わる方それぞれの得意分野が生かせていることがうかがえました。つまり、創造的なんです!創造は、主体性と個人が尊重された自由な空気の中で行われるものです。

LaManoにはアートがあります。空間も活動も作品も、芸術であり技術であると感じました。

では、展示会と作品の数々を写真で紹介します。丁寧な手仕事をご覧ください。

手織り一点物のバッグ。

縫製は、有償ボランティアさんが担っています。

壁には建物の歴史あり。

藍染めのストール。手織りと、絞り染めがあります。

一番下の濃い染めは、夏のお天気の良い日だと5回染織でできるそう。でも、お天気が悪いと、15回染織してもここまで濃くはならないとか。

刺繍ポーチ。糸は、LaManoで染めたものです。

気分が上がる、色とりどりのポーチ。

色は濃いのですが、草木染めのため、落ち着いたトーンです。

実はこのポーチ、組み合わせてバッグにすることができます。もちろん単品でもお求めになれます。

三連ポーチ、組み合わせるとこんな感じ。

色選び、めっちゃ楽しい!

ポーチを三連で買うと、ストラップ1本1000円がサービスになります。組み合わせに悩む方には、スタッフさんが相談に乗ってくださいます。

こちらは、アーティストの原画をもとにした文具です。

見づらいですが、窓にかかっている動物の絵もアーティストグッズです。

他にも、Tシャツ、藍の型染めTシャツや手ぬぐい、コースター、草木染の靴下、子ども服など、さまざまなものがありました!

疲れたので一休み。

冷たい麦茶と杏仁豆腐のふるまいがありました。

母屋を出て、セグンダと第三作業所へ向かいます。

正面の建物は、セグンダです。

藤棚が見事で、ロケーションの素敵なこと!

まずは、第三作業所を見学しました。ここでは、縫物と、染色作業が行われているそうです。染織は今日はお休み。中華料理屋にありそうな、大きなコンロがいくつも置いてありました。

絞り染めの、絞り工程です。ぎゅっと、がコツだそう。

メンバーさんが作業されています。

刺繍の、ハチさんです。色選びがカワイイ!

配色はメンバーさんのセンスに任されています。

チェーンステッチが見事にそろっていて、一刺し一刺し丁寧に縫われていることがつたわってきます。

次に、セグンダへ向かいます。セグンダの1階では機織り・手紡ぎ作業が行われていました。2階ではアーティスト原画の展示場、アトリエとなっています。2階では写真は撮りませんでした。

藍染めストールを織っているところ。

1作品2mの仕様で、これから長さを計測するところです。

こちらはバッグの生地です。

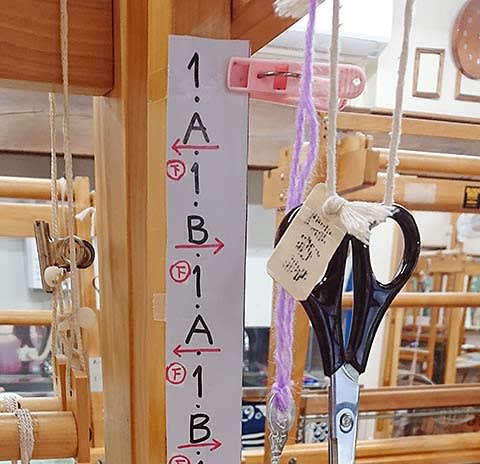

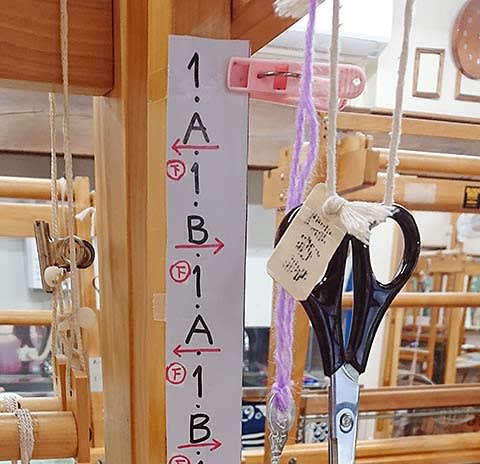

メンバーさん一人一人に合う言葉で、作業内容や指示等が織機に掲示されています。

バッグ生地の織機の上部には、工程をスモールステップで記した紙がありました。かなり複雑です。1工程終わるごとに、洗濯ばさみをずらしていくそうです。

山のてっぺんには、畑がありました。野菜や、染色に使う草木、綿花を栽培しています。収穫された野菜で食事を作り、皆で料理を囲むことがあるそうです。豊かだな。暖かいな。

草木染に使う、マリーゴールドです。黄色系の染色に使います。

綿花も栽培しています。

西洋種の白い綿花と、在来種の茶色い綿花があるそうです。

「手のプロジェクト」といって、

地域住民、福祉施設の人なども一緒に

綿の種まき、栽培、手紡ぎで糸をつくる活動があります。

手紡ぎの綿コースターです。

ざっくりとした風合いがナチュラル。

クラフト工房LaManoは、何から何まで素敵な場所でした。また行きたくなりました。