なんとか大掃除がほぼ終わり、年賀状を出し、ほっとしている猫家です。年の瀬に、ふと自分を振り返ってみました。

前にも乳がんのことはちょこっと拙ブログで触れたのですが、去年の6月中旬、乳がんで右胸の全摘手術をしました。

手術の前は、直前まで、いえ、手術直後も、「全摘なんだよ、いやだよう」と悲しく思っておりました。

お見舞いにきてくれた妹から「胸がなくなっても、お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。変わらないんだよ」と励ましてもらって、ありがたく思ったのを覚えています。

とはいえ、手術を終えたら、踏ん切りがついたのも事実。徐々に、自分の状態に慣れていきました。手術後、放射線治療をはさんで、少しずつ元気になっていきました。今ではすっかり元気!やりたいことが山ほどあって充実した日々を送っています。

さて、さっきのんびりお風呂に入って、お風呂上りのこと。洗面所の鏡に、自分の姿がふと映りました。これは毎日のことなのだけれど、今日はなぜだか感慨ぶかいものでした。

鏡に映る私は、みっともない姿をしています。

でも、頑張った証拠なんだな、と素直に思えました。そうしたら、自分の姿がいとおしく思えました。

辛かった抗がん剤をはじめ、いろいろありました。自分も頑張ったし、家族にも友人にも支えてもらったし、家族に迷惑を随分かけましたけど…この場を借りて感謝します。

「キャンサーギフト」という言葉があります。

癌という重い病気にかかってわかる、命の大切さや、日々の大切さ、周りの人々の温かさなどに気づくこと、という意味のようです。

私は、年上の友人から「何気ない日々の貴重さ」という言葉をいただきました。確かに!大したことはしていないんだけど、「今、この瞬間にしていること」の積み重ねで毎日を送っていると、日々キラキラしてきます。「私は私。家族と友人が一番の財産。できることを、あせらずゆっくりして行こう」と、心から思えます。

やるときはやるけれど、けっして無理せず、疲れたらすぐ休むようにもしています。私なりの、無理していてヤバイぞという兆候を知っています。

そして、毎日を楽しく生きて、免疫力を上げていくわ~!

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

一昨日は冬至でしたが、大谷石の塀に、小さな秋を見つけました。

秋の名残です。

近所にこんなのどかなところがあるなんて!

***151227追記します***

ガラケーの写真がいまいちなので、写真をコソーリと差し替えました(笑)

拙ブログ過去記事「いじめ防止プログラム」のコメント欄で、NPO法人ストップいじめ!ナビについてご紹介しました。デジタル朝日に、関連記事がタイムリーに載っていたので、紹介いたします。

151220 朝日新聞デジタル

生徒手帳にいじめ相談先・被害の記録例 福岡の中学校

記事によると、 NPO法人ストップいじめ!ナビの代表理事・評論家でいらっしゃる萩上チキさんが福岡で講演された際に、お考えに保護者らでつくる「ちくし教育を考える会」のメンバーが共感し、生徒手帳へいじめ対処法の掲載を、筑紫野市教育長に求めて実現したそうです。

記事のうち、無料で読める部分を転写貼り付けします。

***

福岡県筑紫野市教育委員会が今年度、市立の全中学校5校で「いのちの生徒手帳プロジェクト」を始めた。中学生が身につけている生徒手帳にいじめの相談先などを記して、「いざ」という時に役立ててもらう。全国的にも珍しい取り組みという。

生徒手帳の中身は学校ごとに若干違うが、在学証明や校則のほか、いじめに関するページを設けて、1校を除き見開きで載せた。

左側のページには「いじめ・いやがらせは許されない行為」とし、いじめに対して学校が適切な対応をとることを約束した「いじめ防止宣言」を掲載。いじめにあったり目撃したりしたら、被害の記録をつけることや相談することを促し、自治体などの相談窓口の電話番号も載せた。

右側のページには、「いつ」「どこで」など、いじめを受けたり目撃したりした時の記録例を示した。これを参考に、ノートやメモに書き残してもらうことを想定している。

***

生徒手帳は、身分証明書を兼ねていますから、まず無くさないものです。このアイデアは、とてもよいと思います!この取り組みが全国へ広がることを願います。

151227追記します。

拙ブログ過去記事で、いじめの定義について紹介しているものがあります。蛇足がおおい記事ですが、ご参考にリンクします。

いじめの定義は

- 文科省定義

- ある児童精神科医の定義

を紹介しております。私なりの解説もあります。

4年前、痛烈な天然ボケをかましてくれた娘ですが、その後、日々、ぼけつっこみを鍛えております(笑) このエントリは、娘の許可を得て書いております。

10日くらい前でしたか、娘と四方山話をしていました。なぜか幼稚園の話になり、幼稚園の手遊び歌の話題が出ました。この歌、わかりますか?いろいろアレンジして歌う中の、一例ですが…

グー、チョキ、パーで

グー、チョキ、パーで

なにつくろう?

なにつくろう?

右手はチョキで

左手はグーで

(左手を右手に重ねて)

かたつむり~♪

かたつむり~♪

というものです。即興で、いろんな形を手で作って楽しみます。

娘、とつぜんこの歌を歌い始めました。

グー、チョキ、パーで

グー、チョキ、パーで

なにつくろう?

なにつくろう?

右手はパーで

左手は無しで

(右手を顔に持っていき)

フェイスハ~ガ~♪

フェイスハ~ガ~♪

やってくれました!私、腹筋崩壊。

フェイスハガーとは、 ご存知、映画『エイリアン』に出てくるエイリアンの幼生体のことです。

すくすくと、成長している娘です(どっち方面にじゃ!)。

まずは、この3本のYou Tube をご覧あれ!お忙しい方には、「深夜帰宅」がおススメ!!

MAMAMETAL #1「二度寝」 (#1 "Lazy Boy" )

MAMAMETAL #2「メイド」 ( #2 "House Maid" )

MAMAMETAL #3「深夜帰宅」 (#3"Coming Home Late" )

デスメタルのMAMAMETAL、ビジュアル強烈、そしてデス声ですが、VAN HOUTEN COCOAのCMです(笑) デス声が聞き取れない場合、解説の「もっと見る」をクリックすると、歌詞が出てきます♪

***

大丈夫?ネタバレしてよい??

主婦的には、あるあるネタだと思います。

普段はやさしいママが、かちんと来たときに変貌し、デスメタルで本音を炸裂させるの、笑っちゃう!落ちとのコントラストで、さらに笑える!!

…これって、私なりに解説すると、本音と建て前を使い分けている、ということになります。日本人気質。

「本音と建前を使い分ける」のが大人、人としてのたしなみ、という人もいますけれど、私は、あまり好きではありません。なぜなら、人間、建前(表向きの基本方針:手持ちの辞書)ばかりだと、PTAなんかで、陰口を言い合うもとになると思われるからです。

PTA規約と言う建前があっても、がん無視して、慣習と言う本音で、わけのわからないPTA運営をすることになってしまいます。あ、この例の建前と本音は、比喩ですから。

VAN HOUTEN COCOAさんには申し訳ないけど、率直な感想を言わせてもらいます。いや、ココアでほっとしている場合じゃないよ。いいたいことは、上手に伝えて行こう。誰かにいい顔ばかりしていると、ストレスたまって、本当の自分でいられなくなるから。爆発するまで貯めちゃだめだよ。

私は、いつも本音でいいあえる人間関係を築いていきたいと思っています。

アサーティブコミュニケーションというものがあります。私はくわしくないのですが、このサイトは人に言いたいことを上手に伝えていく上で、とても参考になると思っています。

151220に追記します。

いちお、言い訳させてください。私、ココア比較的すきです。そして、某社のココアよりVAN HOUTEN COCOAを選んで買っていたりします。

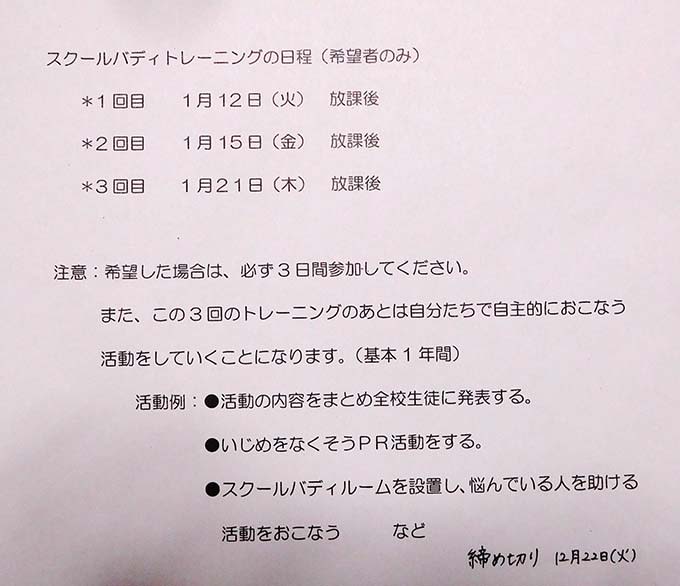

娘が、写真にある手紙を持ち帰りました。

題して、「スクールバディトレーニング」。

娘に聞いたところ、学校での生徒用いじめ防止プログラムのようです。これは、世田谷の他の中学校でも取り組んでいるそうです。

プログラムは、3回。その詳細は、いまのところわかりません。

注目すべきは、プログラムを受けた生徒達が、自主的に1年間いじめ防止の活動を行う点にあります。活動例は下記の通り。

- 活動の内容をまとめ全校生徒に発表する

- いじめをなくそうPR活動をする

- スクールバディルームを設置し、悩んでいる人を助ける活動を行う

娘がこの手紙を私に渡してくれた時点で、下の部分が切り取られていました。スクールバディに申し込んだそうです。活動は、かなり大変になる、と担任の先生に言われたとのことでした。

どんな内容か、私は興味津々です。

今日は、コーラスフェスタ後、初のコーラス会合がありました。といっても、歌を歌うわけではありませんでした。

まずは、コーラスフェスタのDVDをみんなで観ました。

手前味噌でなんですが、私達、イケてるじゃん!と率直に思いました(笑) 個人的に「出てるかな」と心配していた声は、きちんと出ていましたし、上手な男性の声が効いていて、ハモりもばっちり。まぁ、ごく部分的にアヤシイところはありましたけれど。

これは、なんといっても、指揮者の先生のおかげです。

フェスタでは、各校が講評をお互いにしあいます。学校名がはいった表がくばられて、聴いた範囲ですが、感想をそこに書いていきます。紙を切り離し、各学校毎にまとめられた感想が、ホチキスで綴じた状態で配られます。その中に、「伸びやかな」歌声、とあったのがとても嬉しかったです。

DVD鑑賞の後、自然に車座になってミーティングしました。今後、私達はどうしていきたい?という話です。先生も同席され、私達の意思が一番だとおっしゃっていただくと同時に、いろんなヒントをくださいました。

あたらしい人に自然に入っていただけるような仕掛けを考えていきつつ、当面はいまの感じで、歌を深めていきたいというような結論になりました。

ミーティングの中で、落ち着いたある方の発言が深いなと思ったので、シェアします。

- 声は、伝えるものがある

- 歌声は、お互いの声を聴きつつ、出すぎても引きすぎてもいけない

- 時間は作り出すもの

そして、帰り際に昇降口で一緒になった先生のお言葉にも、はっとさせられました。

- 客席とコミュニケーションする

- 自分たちだけで楽しんではいけない、壁を観客に感じさせることになる

この間、胃カメラを飲んできました。その時にピロリ菌の検査をしましたが、今日、その結果を聞いてきました。

ピロリ菌、陰性です。いませんでした。

よかったぁ~。拙ブログ過去記事で検査のことをふれたので、ご報告でした。

娘が、中学校で「いじめ防止プログラム」というものを受けてきたそうです。

全4回。4回とも、外部の同じ先生に来ていただいたそうです。

各回のテーマは

- いじめをする人、される人。いじめって何?

- いじめをする人の絵を考えて描いてみよう

- 自分の良い所をあげてみよう

- 自分と相手の領域を知る

です。これ、資料から起こしたわけでなく、娘から聞いて書いてます。娘の学校から、いじめがひとつでも減りますように。

今日は、pal*systemファシリテーターの仲間と、PTAワークショップを開催するためにミーティングを行いました。今回がキックオフです。

私を含めたメンバー3人とも、PTAに対する思いが強いです。私達ファシリの先生の言葉を借りると「当事者性が強すぎる」ということになります。だから、先におもいっきり話し合うことにしました。

オサレなカフェで、おいしいアボカドまぐろ丼を頂きながら、しゃべる、しゃべる、しゃべる。お店のひとに迷惑じゃないかと思うくらい(汗)いやぁ~、腹筋崩壊するかとおもうエピソード満載でしたわ。こういうのは、おしゃべりならでは。

仲間での対面コミュニケーションを大事にしつつ、サイボウズLiveもつかって、企画を練っていくつもりです。まだまだこれから。

サイボウズは初めてじゃないけれど、久しぶりに動かしてみたら、パワーアップして便利になってました。うまく使いこなせるといいな。

おお、大塚玲子さんのサイボウズ式、精力的に記事がアップされています。

サイボウズ式:151210

「無駄なことは全部『いっせーの、せ!』でやめる──漫画家「うめ」の“父母会スリム化”」

今日、私がつらつら考えていたことが、ここに載っています。IT化を進めるにあたって

- 適度に「アナログ」を混ぜておくのもコツ

ということ。デジタルとアナログを混ぜる塩梅の見極めが、むずかしいかもわかりませんが。

そして、

- 「絶対にやりたくない人に何かやらせる」と、かえって手間になる

は同感です。やりたくない人に何かをやらせようとして、疲弊しているPTA、結構あるんじゃないでしょうか。

今年(2015年)の11月中旬に、ある資料がネットにアップされました。私はこれに注目し「ほぉ~~」と感心していたのでした。

151115 県p研究大会発表up用

【PTA活動】とことんIT化したらどうなるか?【やってみた】

このスライド資料、現在、6万4千ビューです。すごいっ!

詳しい話をききたいなぁと思っていたところ、『PTAをけっこうラクにたのしくする本』の著者、我らが大塚玲子さんが、サイボウズでこの会長さんにインタビューしてくだいました。いよっ、待ってました!

サイボウズ式151208

PTAに公立校の平等論を持ち込むと良さは消える──「やりたい人がやるから文句言うな」を貫け

千葉県浦安市にある小学校の、PTA会長である川上慎市郎さんは、3年かけてPTAのIT化を進めてきたそうです。連絡体制と、広報の体制をIT化したようです。その結果、印刷コストは約3分の1に!(平成22年度と25年度の印刷コストを比較)。削減されたのは、主にコピー費です。

PTA運営の仲間内の連絡に使うコピー費が、削減されたのでしょうか?

このケースでのIT化のすごみは、無料で使える既存システムを徹底的に活用していることです。

詳しい内容については、大塚さんのインタビューと、【やってみた】のスライド資料をご覧ください。

***

さて、ここから感想などを。

■まずは「やりたい人がやるから文句言うな」について、です。

タイトルにもこの文言がありますが、本文の下の方にも出てきます。ここの文脈が、私には上手くくみ取れないのです。「文句」というのがどういうことなのかが、とっても気になります。

本文に出てきた取り組みの事例は、すばらしいことと思います。PTA主催のプログラミング教室で、発達障害の子のちからを発見し、伸ばしきったことなどです。

「やりたい人がやるから文句言うな」を、もっと一般化して考えてみます。

PTAを運営している側にたつと、「そうだそうだ!」とまず思ってしまった自分がいました。やりたい人に、やりたいようにやらせてよ、と。

ところが深くPTAというものについて考えてみますと、やりたい人にやりたいようにやらせ、文句を言わせないということは、ある人の独断専行を許すことになりがちです。PTAは、学校という公的な組織のなかで活動し、規約に明示された活動目的をもっている団体ですから、そこを逸脱した活動はできません。また、民主的な運営を旨とする団体でもあります。

ボスやだれかの暴走に、ストップをかけられない事態は、よろしくありません。これが「やりたい人がやるから文句言うな」への私の心配です。あ、次の問題がでてきた。「暴走とは何か」という問題。これはここでは、コンプライアンスおよび、規約に示されるPTAの活動目的と方針を逸脱するようなこと、と定義します。

「文句」とはいったいなんでしょうね?手持ちの辞書(三省堂)によると…

- 不平・不満・不賛成などの言い分

とあります。

強制加入を決して改めないPTA本部に、任意加入制にしよう、入会届と退会届を整備しようよ、と意見具申することを、「文句」ととられたらたまらないなこりゃ、と思うわけです。

なにごともバランスが大事ですが、基本、性善説で、やりたい人にやりたいことをやらせてみて、みんなで効果を共有して意見をフィードバックしてゆくかたちがいいのかな、と考えます。

■つぎに面白いと思ったのは「ひとつひとつの仕事の範囲をあいまいに」という点です。

PTAの役割分担を明確にすると、急に都合がわるくなっても休めない、という現象が発生しがちです。これの逆をいって、川上さんは、役割の範囲をあいまいにして、兼務だらけにしたのだとか。これでお互いにカバーしあって、都合の悪い時に助け合うことができたそうです。

この話、もっと掘り下げてききたいな。

ここ数日、胃の調子が悪くって、お腹が空いたときに胃がむかむかしたりしていました。キャベ2飲んでも効かないの。

「胃薬でももらうっぺ~」という軽い気持ちで、昨日内科を受診しました。

そしたら、胃カメラを飲む羽目になっちゃった(涙)

20年ぶりに今日やってきました、胃カメラ。鼻からです。なんか変な気分でした。

だって、鼻から入れた内視鏡がからだのなかでターンして、下方向へ行くのよ?管状のものが入ってくる感覚はあっても、それがどういう向きかはわからないんだもの。思い返せば、苦しいな、と感じたときは鼻の奥を管の先端が通るときでした。そこ、ちょうどターンする箇所ですものね。

そうそう、麻酔はちゃんとしていました。なにかを点鼻してから、麻酔ゼリーをちょっとずつ鼻からすすります。これも変な気分。

自分の胃の中を、ガン見してしまいました。豚の「ガツ(胃袋)」と似ているなぁ~

胃カメラの結果は、大きな異常はなし。食道裂孔ヘルニアっていうやつと、軽い胃炎が見つかりました。念のためピロリ菌がいるかどうかの検査をします。対処法は今度の診察でわかります。

診療明細書を帰ってきてから見ていたら、笑っちゃった。

書面にある「T-M」というのが内視鏡のことだと思うのだけど、その対象が「1臓器」。いや、胃は確かに臓器だけどね。なんちゅーかこの単位がおかしくって。