今週の火曜日、生協pal*system東京の子育て個育てワークショップに行ってきました。今度は、

- 「タブーなし!昼までしゃべり場」

- テーマは「一億総活躍」

です。

通称「しゃべり場」は、確か、今回で12回目か13回目の、老舗ワークです。

※終了したイベントのため、イベントの案内リンクが切れてしまいました(汗)

「しゃべり場」は、3時間にわたるワークショップです。

この日の参加者は6名。ファシリテーターを入れて全部で8名。

話しがいがあります。

最初に、輪になった椅子に座り、いつも通り自己紹介と、アイスブレイクをします。アイスブレイクは、好きな生協商品を紹介すること、でした。

次にテーブルに移り、「一億総活躍」と聞いて思い浮かべることを、A4用紙に書きだします。時間は3分~5分程度でしたでしょうか。

次に、書きだしたことを、順番に発表してシェアしていきます。

パートを3つに分けて、お題をその場で決めつつ、穏やかに議論していきます。

これが、刺激的!いろんな考え方や情報を知ることができて、とっても勉強になります。私が普段気になっていても、追いかけられないことなどを知っている方が、いらっしゃいます。私は、美術系だったので、いわゆるゼミというものを受けたことがないのですが、ゼミってこんな感じでしょうか?

第一パート。

お題は、総活躍の中での多様性。

「一億総~」 という言葉には、戦争のニオイがするよね、ということが共有されました。

- 一億総ざんげ

- 一億総員火の玉だー!

というスローガンが、戦後と戦時中ありました。

ここで、議論してきたことが、板書されます。

(PTAの会議でも、こういう風にすればいいのに!)

第二パートのテーマを相談します。やりたいテーマの希望がばらばらになる中で、段々ひとつのものに絞られてきました。

第二パート。

お題は、多様性を阻む人間の心理。

日本のなかではびこる、「正解主義」がいけないのではないの?という問いかけがなされました。

ドイツ在住経験のある方の、ドイツでの学校教育と、日本の学校教育の比較が、とても興味深いものでした。

休憩をはさんで、お菓子をつまみつつ議論します。

ファシリテーターの中に、いつも季節の飾りを持ってきてくださる方がいらして、ほっとします♪

第三パート。

お題は、私達はどういう社会にしたいか。そのために、どういう行動ができるか。

- 政治は日々の生活に密着している

- 国民が不断の努力をしなければ民主主義はキープできない

- メルケル首相が原発を止めたとき、科学チームはOKだったけど倫理チームはNO出した

- 自分がどう生きるかが、どういう社会をつくるかに繋がる。結果に関わらず進むだけ

- 「一億総活躍」と聞いて、「あれ?」と感じるアンテナを育てたい

などなどが共有されました。

たいへん実りのある、時間を過ごしました。お相手をしてくださったみなさま、ありがとうございます。

PTA問題に関心のある方の間では有名な、熊本地裁でのPTA裁判ですが、先日2/25(木)に判決が出ました。

結果は、棄却、だそうです。

裁判については、私はまったく暗いので、解説などできません。紹介のみ、させてください。

原告の方のブログ、「本日2月25日の判決」に、レポートが載っています。

憲法学者、木村草太さんのブログ、「熊本PTA訴訟と今後の違法PTA」に、裁判の判決についての解説が載っています。裁判を視野に入れた場合の、PTAを相手にするときの戦い方、心得が解説されています。以下抜粋します。

*** 抜粋ここから ***

この訴訟から得られるポイントをまとめると、

1 PTA会費は、払いたくない場合には払わない。

2 自動・強制徴収された会費を返してほしい場合には

「退会届」を出すのではなく

(「退会」届を出すと、入会していたことを認めてしまう)

「会員ではないので返金してください」という

趣旨の書類を出す。

ということでしょう。

*** 抜粋ここまで ***

やっぱり、最初が肝心。

PTAに入りたくない場合は、会費を払わないのが賢明なようです。

いやぁ~、びっくりしました。娘が、中学校でディベートをします!国語の授業だそうです。

ディベートは、私流に説明すると、議論ゲームみたいなものです。あるお題に沿って、肯定、否定に分かれ、討論するというもの。

余談ですが、私がディベートというものを知ったのは、高校の文化祭ででした。「ディベートってなんだろう?」と体育館へ見に行ったら、なにやら難しい議論をしていて、「私ついていけない…」と思ったことを覚えています。

プリントをご覧ください。お題は、先生が用意した3つある論題から、班ごとのくじ引きで決まったものだそうです。

- 娘がおこなう論題 「レジ袋はすべて有料にすべきである」

- 娘の立場 : 肯定

娘の立場も、くじびきで決まったそうです。自分の意見を持つ前に、立場を決められてしまうところがディベートらしいかも。

調べものをした後、論点を整理して、ディベートの作戦をたてるための台本フォーマット。

調べものの内容をメモし、論拠を整理するためのフォーマット。

ディベート、私もやってみたいなぁ。面白そう。

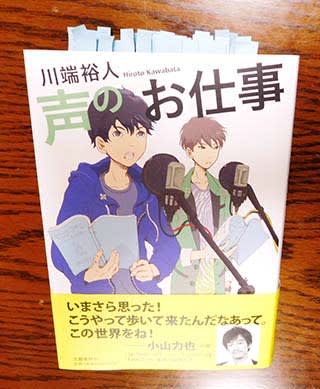

今日、下北沢の本屋B&Bでの、『声のお仕事』刊行記念イベントに行ってきました!

160221:

川端裕人×坂巻学×井上優

「声で世界を作る仕事~『本格声優小説ができるまで』を声優さんと語ってみる~」

『声のお仕事』(文藝春秋)刊行記念

注:本エントリの写真は、すべて関係者の許可を得て撮影・掲載しています。

会場は、下北沢駅付近の、ビル2階にある洒落た本屋でした。店内でビールもコーヒーも飲めるし、書棚の間には椅子が置いてあります。ゆっくりできる本屋。そして、そそられる本がたくさん置いてありました。つい、3冊も買ってしまいました。

入口を入ると、今日のイベント案内の掲示とともに、『声のお仕事』がもりもり置いてありました。

カウンターを曲がると、今日の主役、川端裕人さんの作品コーナーが。

会場時刻になりました。ドリンクチケットを生ビールと交換し、飲みながらイベントが始まるのを待ちます。Facebookで知り合った方と偶然お会いし、お喋りすることができました。

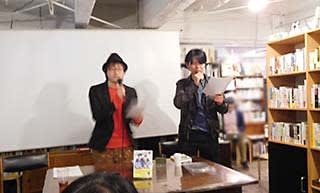

イベントがはじまりました!

向かって左から、川端裕人さん、声優の坂巻学さん、声優の井上優さんです。3人は、川端さんの『銀河のワールドカップ』(2008年)『風のダンデライオン』(2012年)が、NHK総合アニメ『銀河へキックオフ!!』として収録がはじまってしばらくしてからのお付き合いだそうです。

写真は、『声のお仕事』の最初の方にある、キャラ紹介のページを開いて説明しているところです。作中の声優さんたちの名と、作中作「センターライン」のキャラ名が、小説内に入り乱れているので、それの整理のためにキャラ紹介があるのだとか。

蛇足ですが、このページ、第一章を読み終わったら、丹念にご覧になってみてください。

トークショーの内容は、川端さんが『声のお仕事』を書かれるきっかけとなったできごとから始まり、声優のお仕事がどんなふうか、『銀河へキックオフ!!』収録の裏話、小説に登場するあまり知られていない職種「音響監督」が何やっている人か、などなど盛りだくさんでした。客席からの質問タイムもありました。

川端さんは、収録現場を見に行かれて、「この人たち、しゃべった瞬間、世界変えてるよ!!」と発見をし、感動されたそうです。それが、この小説が生まれたきっかけだそうです。

今回のトークショー、声優さんが二人いらっしゃるおかげか、作中作「センターライン」のアバン(導入部)を披露してくださいました。

きみには、大きな夢があるか。

つなげたい、思いがあるか。

走れ、魂のオーバードライブ!

届け、怒涛のビームキャノン!

ともに白球を追う夏、センターライン!

生よ、生。 すごいわ~!会場の空気が一瞬で変わる!!

しばらくトークした後、川端さんが「実は、銀河へキックオフ!!の時に、『ガヤ(バックのがやがやしている群衆の声)』をやるチャンスがあったのにできなかったことを、いまだに後悔している」と仰いました。川端さんと坂巻さんで、アバンをもう一度。井上さんは、音響監督の役。なんだかいいトリオでした。

今日のイベントは、予め「録音もネット中継もしない」というふれこみでした。最後にびっくり玉手箱の登場です。

なんと!今日オンリーのために、川端さんが脚本を書いて、『声のお仕事』のスピンオフを、坂巻さんと井上さんが演じてくださいました!!

実は、坂巻学さんのお名前は『声のお仕事』登場人物の”日向 学”に、井上優さんのお名前は同じく”友坂 優”に使われています。なので、坂巻さんはヒュー役に、井上さんは友坂さん役になります。それまで、多分「素」を出してしゃべっていてくださったお二人の、キャラが変わって役になり切りました。

坂巻さんは端正なしゃべり方をなさるのに、ノリの軽いキャラに。

井上さんは細い感じなのに、ガタイのいいキャラの落ち着いた声に。

いや~、プロって素晴らしい。お二人の、芸と技術を堪能させていただきました♪

最後に、川端さんからしっかりとサインを頂きました。ハンコには「聲響け」と書いてあります。

***

160227 追記します。

川端さんのブログに、このイベントのことが報告されていました。川端さん視点からも、どうぞ!

ファシリテーター仲間の長岩佳子さんが、NPO法人「けやきの会」でワークショップを開かれますので、告知いたします。長岩さんは、産業カウンセラー、東京都家庭と子どもの支援員でいらっしゃいます。また、府中で傾聴カフェ@こぐま屋珈琲店を開かれています。

さて、肝心のイベントのご紹介です。

府中市女性センター登録団体共催講座

「どう向き合う?息子の親離れ」

母親が息子に対して抱くちょっと複雑な心境を分かち合い、

みんなで整理してみませんか。

子離れの先にある、今後のご自身の人生についても、思いをはせるきっかけづくりになればと思います。この講座はワークショップ形式。一方向型の講義形式ではなく、参加者が考え話し合う、ふれあい型のセミナーです。

- 日時:2016.3.5(土) 13:30~15:30

- 対象者:息子の親離れ、母親の子離れについて考えたい方

- 定員:先着30名

- 場所:府中市女性センター 第一会議室

- お申込み:府中市女性センター 042-351-4600

とのことです。(緑色の文字は、NPO法人「けやきの会」のブログから引用しました。)

小さいお子さんがいらっしゃる方は、託児があるそうです。

参加費は、無料です。

思春期、プレ思春期、青年期間近のお子さんを持たれる方…いや、お子さんの年代は関係ないかもしれません、どうぞお気軽にご参加ください。

いま、ふっと考えてました。

私は2年前、乳がんになりました。それ以来、腹が据わりました。

いつ再発してもいいように、今日を精一杯生きるのだと。

夫からは「自分に甘い」と言われますが、やりたいことをやり、言葉は選ぶけど言いたいことは言い、タイミングを逃さず行動する、と。そのことで、同時に免疫力アップも目指します。

そして、疲れたときは、無理せず休むようにしています。

私は人より睡眠を必要とする体質なので、休むときはしっかり休み、起きている時のパフォーマンスを上げるよう心掛けています。

今日は府中まで、pal*system東京の子育て個育てワークショップ、「ミニ・ブックトーク」へ行ってきました(^^)

ホワイトボードの絵が可愛い~♪ ファシリテーター仲間のUさんが描かれたそうです。

私は、もちろん、タイムリーなあの本、川端裕人さんの『声のお仕事』を持っていきました。そして、川端さんの紹介に『PTA再活用論―悩ましき現実を超えて』も。

最初、こんな感じに、書名をメモしました。

ワークが始まると、いつものように、開会あいさつ、自己紹介、簡単なゲーム(アイスブレイクと言っています)をして、2グループに分かれました。今日の参加者は、ぱっと見て11人くらいでした。

テーブルについて、書名メモを各人持っていき、お菓子をつまみながら、持ってきた本について思う存分語り合います。一人一人の時間を平等に使うため、目安は8分とのこと。私は、拙ブログに書いた書評と同じようなことを語ってみたら、4分余ってしまいました。なので交流トークになりました。

ファシリテーターが各テーブルについていて、仕切ってくれるので安心です。すっかりお客さん気分で、楽しんでしまいました。

『PTA再活用論』を少し紹介したため、PTAの話題になりました。私的には興味津々の事項、「PTAは任意加入の団体、って知っていましたか?」と参加者に聞いてみたところ、ファシリテーターを含む5人全員が、知っているとのこと!これは嬉しいです♪

それにしても、本がお好きな方って、ものしずかなイメージがあるのですが、語る方、みんな頬が紅潮して熱くなります(≧∇≦) いやぁ、みんな本が好きなんだなぁ~

最後に、全員で、自分の本を簡単に紹介しあって、ワークを終えました。普段自分では手に取らないような本をいっぱい知ることができたので、大満足です♪

中学PTAの話、ずいぶんお留守にしておりましたが、書かない間も活動はしておりました。運営委員会何回か、7月の「単P研修会」、役員選などです。

単P研修会とは、単位PTA、つまり各学校単位のPTAで講座を企画して行う研修会で、世田谷区から事業委託金が出ています。予算はうろ覚えですが、年間1.5万円位だったかしら。

私の所属する学級代表委員(学代)の2年生5人がコアになって、単P研修を仕切りました。とはいっても、企画は毎年決まっていて、高校の先生をお招きして話を伺うというもの。学代の委員長を決める日に私は法事に行っていて、その日のうちに企画決定、引継ぎ終了、実施日などのだいたいの段取りも決まっていたようです。

仕切ってくださる方が名乗りを上げてくれ、私は「パソコンなら出来るから、仕事振ってね!」とお願いしました。その方はメールの返信が早く、とっても気持ちのいい受け答えをしてくれました!それがね、不思議なことに、私が入会届・退会届を運営委員会で議案提出したときに、さくっとひとこと異論をくださった人だったりします。

私は得意を活かして、単P研修のお誘いプリントと、報告書を作りました。報告書作成なんて、むしろ自分から作りたがった位興味津々の仕事です。だけど、ありがたがられました。私にとっては、先生との折衝などで学校に何度も出向く必要がなく、助かりました。そんなこんなで、単P研修は、非常に快適に終わらせることができました。

***

さて、やっと茶話会の話です。

3月の保護者会の後に、クラス費2,000円×5クラス(2年生)=10,000円を予算執行すべく、茶話会が企画されました。学代を前に経験された方がいらして、経験談、知恵だしをしてくれて、これも企画はスムーズ。やっぱり私は「茶話会のお知らせ」作成担当。仲間が気を遣ってくれて、印刷日の今日は、予定を知らせないでいてくれました。

だけど、今日の夕方、携帯に電話が。

「茶話会プリントに、修正が出ました、印刷のためにみんなが集まっているけどどうしよう」 という主旨でした。PCを開いているので、すぐにファイルを立ち上げ、口頭で指示をききつつ修正しました。「30分待ってて、届けるから」と言って、届けに行きました。だって、みな働いている中、夕方に時間を合わせて集まっているのを、無駄にはしたくありませんから。

PTA室に行ったら、メンバー3人、コーヒーを飲んでおしゃべりしていました。

私 「わはははは!いいな~~~」

Aさん 「 だって、30分かかると言ってたから、コーヒーそこのコンビニに買いに行ったの」

私 「そりゃそうだよね」

働く子育て主婦、そして活動もこなしている主婦は、時間の使い方が上手です。見切りもいいし、 度胸もある、と思います。不思議と怒る気にはなれませんでした。だって、私でも同じことすると思うもの。

その後、修正した文書を確認してもらい、文書を印刷、半裁、クラスごとに分け、茶話会の打ち合わせをささっと終わらせました。終始、冗談を言い合って大笑いしながらでした。

電話もらってから、学校に行って、帰宅するまで1時間40分程度でした☆

***

- 意見は違っても、その人の人格は別(人格を否定しない)

- 言うことは言うけれど、やるべきことはやる

という態度でPTA活動に臨んでいます。そのおかげか、一緒に活動するうちに、信頼できる人が何人かできました。町でお会いしたら、私は、必ずその人たちには挨拶をすることでしょう。

一昨日届いた、川端裕人さんの新刊本『声のお仕事』、読み終わりました!

いやぁ~、やっぱり最後の最後まで、期待を裏切りませんでした。川端さんの新たな傑作の誕生です!楽しい週末をありがとう!!

惹きつけられたり、ニヤリとしたり、ゲラゲラ笑ったり、思わず吹いたり、感心したり…とにかく心が動いた部分に付箋を貼りながら読んでみたところ、冒頭の写真のように、付箋だらけになりました。

主人公のユウキくんは、声優です。

アニメや声優さんが好きなら、この作品は、迷わず読んでみてください。文体がやさしいので、小学校高学年から、イケると思います。もちろん大人でも楽しめます。

川端さんのブログから、『声のお仕事』の紹介記事をリンクします。

川端さんの作品、『銀河のワールドカップ』(2008)と『風のダンデライオン』(2012)が2012-13年に、『銀河へキックオフ!!』としてNHKでアニメ放送されました。 その時に、番組を通じて出会った声優さんとの交流や、収録現場に立ち会われた経験から、この作品『声のお仕事』が生まれたそうです。

作品をつくるとき、綿密な取材を行うといううわさの川端さん。その川端さんが創りだす世界は、いつも緻密でリアリティがあります。それに加えて、この本は文芸春秋の「オール讀物」に8回連載されたものをまとめたものですが、連載中に、声優さんから意見をフィードバックしてもらっていたそうです。

なので、この世界、メチャメチャ、活き活きしてます!のっけから引きずり込まれます。

キラキラしていて、心が熱くなりました。

実は、私的に、ストーリーと同じくらい注目しているのが、川端さんのネーミングセンス。いつも、どうやって名前付けをしているんだろう?と不思議に思っています。しかし、今回はぶっとんだのが出てきました。乞うご期待。

***

さてさて、ここからは、どんな小さなネタでも「ネタバレは嫌い」という方は、どうぞご注意くださいませ。

***

まず、最初に思ったのは、生協pal*system東京で音読のワークショップを終えたばかりの私にとって、「声の使い方」「声の性質」「声が創る世界」が生き生きと迫ってきたことです。特に、「声の距離」は、ワークショップ準備中に、先生から教えられたことでした。素人ながら声について少し考え始めたところに、主人公が声の世界を深めていく描写が、響きました。

『声のお仕事』の中には、コミカルな章が入っています♪

いやびっくりしました。川端さんの小説に、まさか「薄い本」やら「BL」やら「カップリング」が出てくるなんて。娘にも思わず声を掛けてしまったくらい。娘もびっくり。

ネーミングについて、その2。

作中に、架空のアニメ作品がいろいろ出てきます。古いのもあれば、新しいのもあります。「もしかしたらあれかな?」と思えるものがあり、ついニヤニヤしてしまいました。

飛び道具注意。

いきなりやってきます。あるナレーションの部分は、あの有名作品のパロディだ…!と気付いた瞬間、脳内で本文がその有名作品の声に切り替わり、爆笑しちゃいました。川端さん、遊ぶなぁ~

川端さんファンならではの読み方。

これはコアな楽しみ方だと思うのだけれど、川端さんは宇宙好きでいらっしゃいます。そんなネタがさらっと入ってきて、 ついニヤリとしてしまいます。また、作中作「センターライン」に登場する試合相手の学校名が、『銀河のワールドカップ』に出てくる「根常(ねのとこ)学園」だったり、別作『雲の王』へのオマージュと思われる「龍神高峰率いる雲海学園」だったりして、これまたニヤリとさせられます。

川端さんの小説には、ストーリーに【自発的に生まれるなにか】があり、主人公や登場人物は、【自分の頭で考え、自分の足で歩いていく】という最大の魅力があります。それがどんな形で現れるかは、作品次第です。

この『声のお仕事』は安心して楽しめる作品。ぜひご家族でどうぞ!

今を去ること3年ちょっと前、発達障害の臨床で有名な児童精神科医、佐々木正美先生の講演会を聴いてきました。

レポートするまで随分時間がかかったのには理由があって、経験豊かな先生の思いの詰まったお話をある程度消化することと、自分の子育てにある程度区切りをつけること、先生のお話をどうブログで紹介するかを迷っていたことなどです。今月末にまた佐々木正美先生の発達障害のセミナーに行くので、今のうちにアウトプットせねば!というのが一番の理由かも。

講演は、2012年10月3日、根岸星の子保育園で行われました。

主催は、子育て協会(本部:藤沢市) です。

講演時間は、質疑応答を含め、確か3時間くらいだったと思います。

私は、こういう講演会では、かぶりつきの席に座るのが好きで、このときも演台の真ん前に陣取りました。保育園のかわいらしいホールにぎゅう詰めでしたから、佐々木先生との距離は2m程!本当にお近くにいらっしゃいました。

変な表現で恐縮ですが、真剣に話される先生のお話を聴くうち、先生の真摯な生きざまを、脳にダイレクトインストールされるような気がしました。講演会後、3~4日、脳がパンパンになったことを今日のように覚えています。

さて、やっと本題。

今日は、先生のお話の中から、導入部分を紹介します。

■発達障害の子は、

- できないことが沢山

- みんな並みにできるところ

- みんなよりできるところ

があるそうです。そして、親は、2.と3.ばかり見るとのことです。そして、「〇〇はできるのに、なんでこんな簡単な△△ができないの!」と子どもを叱咤激励してしまいます。これはNG。

■病析学者がデータ整理したうえで認定した、発達障害の偉人

- モーツァルト(アスペルガー)

- エジソン

- アインシュタイン

- ニュートン

うまく育つと、発達障害の人は、どの人も得意なことを持っています。長所をのばすためには…

- できないところを、ほじくってはいけない

- できないところは、治らない。だって障害だから。

- 弱点を直そうとしないで!直らないから

発達障害の特質を「ない」として育てること、こんなに無茶なことはないそうです。出来るだけ早い時期に障害を見つけ、周囲の理解のもとに育てるとよいそうです。

しかし、発達障害を分からない先生も多いけれども、保護者の方が理解がないとのこと。両親が、我が子が発達障害を持っていることを認め、受け入れることがとても難しいそうです。

猫紫紺注:発達障害の有無は、知能には関係ありません。とても勉強ができ、日本最高峰の大学に入るような人でも、発達障害をもつ人はいます。

発達障害のお子さんを育てる時は、過保護に甘やかすのではなく、かといって叱るのではなく、よりそって育てるといいそうです。本人には皆よりできることを大げさに伝え、皆よりできないことは控えめに伝え、対比して教えていくといいそうです。

…長くなりました。続きはまたにします。