柴又帝釈天は正式な名は経栄山題経寺という寛永6年(1629)開山の日蓮宗の寺院です。帝釈天は本来仏教の守護神である天部(インドの古来の神が仏教に取り入れられて護法神となったもの)ですが、この寺の通称として有名になりました。

寺院縁起によると、宗祖日蓮が自ら刻んだという伝承のある帝釈天の板本尊が長年所在不明になっていたところ、安永8年(1779)本堂の修理の際、棟木の上から発見されました。これが庚申の日であったことから、60日に一度の庚申の日が縁日となり、江戸時代から庚申講の聖地として関東一円から信者が集まったそうです。

二天門は入母屋造瓦葺の楼門で、増長天および広目天の二天像を左右に安置しているのが名の由来です。

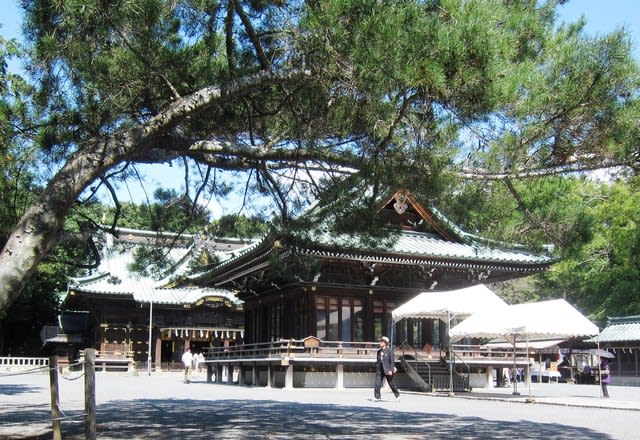

二天門を入った境内中央には、樹齢400年、四方に張り出した瑞龍の松を配した帝釈堂の拝殿と内殿があります。

内殿は東・北・西の全面が装飾彫刻で覆われており、彫刻ギャラリーとしてこの寺の人気スポット(有料)になっています。

法華経の代表的な説話10話を大正11年(1922)から昭和9年(1934)の長い年月をかけて、10人の名人彫刻師が横227×縦127×厚さ20センチの欅の一枚板に1面ずつ分担制作したもので、思わず見とれてしまいます。

日蓮宗寺院としての本来の本堂は何故かひっそりしています。本尊は日蓮宗の本尊、大曼荼羅です。

本堂裏の大客殿に面した池泉庭園の邃渓園(すいけいえん)は、向島の庭師永井楽山の設計で、外周を廻る回廊を通っていろんな角度から鑑賞できます。

大客殿の頂経の間にある「南天の床柱」は、滋賀県伊吹山にあった樹齢約1,500年の南天の自然木を使用したという直径30センチで、日本一といわれています。

さて、帝釈天は松竹映画「男はつらいよ」で一躍有名になりました。この大鐘楼も佐藤蛾次郎演ずる源ちゃんが時を知らせる鐘を鳴らす場面に出てきました。

京成柴又駅から約200mの参道は下町情緒いっぱいの古い町並みで、名物草団子の店などが並んでいますが、映画に出てくる場面は松竹撮影所のセットで撮影したそうです。

柴又駅には等身大の寅さんの銅像が撮影スポット、左足を触ると願いが叶うとかで、左足だけが異常に輝いていました。なお昨年、寅さんの視線の先に妹さくらの銅像も加わりました。

寺院縁起によると、宗祖日蓮が自ら刻んだという伝承のある帝釈天の板本尊が長年所在不明になっていたところ、安永8年(1779)本堂の修理の際、棟木の上から発見されました。これが庚申の日であったことから、60日に一度の庚申の日が縁日となり、江戸時代から庚申講の聖地として関東一円から信者が集まったそうです。

二天門は入母屋造瓦葺の楼門で、増長天および広目天の二天像を左右に安置しているのが名の由来です。

二天門を入った境内中央には、樹齢400年、四方に張り出した瑞龍の松を配した帝釈堂の拝殿と内殿があります。

内殿は東・北・西の全面が装飾彫刻で覆われており、彫刻ギャラリーとしてこの寺の人気スポット(有料)になっています。

法華経の代表的な説話10話を大正11年(1922)から昭和9年(1934)の長い年月をかけて、10人の名人彫刻師が横227×縦127×厚さ20センチの欅の一枚板に1面ずつ分担制作したもので、思わず見とれてしまいます。

日蓮宗寺院としての本来の本堂は何故かひっそりしています。本尊は日蓮宗の本尊、大曼荼羅です。

本堂裏の大客殿に面した池泉庭園の邃渓園(すいけいえん)は、向島の庭師永井楽山の設計で、外周を廻る回廊を通っていろんな角度から鑑賞できます。

大客殿の頂経の間にある「南天の床柱」は、滋賀県伊吹山にあった樹齢約1,500年の南天の自然木を使用したという直径30センチで、日本一といわれています。

さて、帝釈天は松竹映画「男はつらいよ」で一躍有名になりました。この大鐘楼も佐藤蛾次郎演ずる源ちゃんが時を知らせる鐘を鳴らす場面に出てきました。

京成柴又駅から約200mの参道は下町情緒いっぱいの古い町並みで、名物草団子の店などが並んでいますが、映画に出てくる場面は松竹撮影所のセットで撮影したそうです。

柴又駅には等身大の寅さんの銅像が撮影スポット、左足を触ると願いが叶うとかで、左足だけが異常に輝いていました。なお昨年、寅さんの視線の先に妹さくらの銅像も加わりました。