明治5年以降の大洪水、暴風雨、冷害と凶作により、現在の常陸大宮市周辺の村々の農民の生活は困窮していましたが、明治6年には明治政府による地租改正が行われました。江戸時代より年貢として米で納めていた税を、一律に地価の3%を金納するというものでした。

小舟村の富農本橋次郎左衛門は、農民の窮状を座視できずこの施策に不満を持ち、明治9年4月、長田村の士族鈴木教善とともに建白書を作り、折から高部村に地租改正事業の督励に出張してきた茨城県令中山信安に提出したところ、即座に却下されました。本橋は方針を変えて大勢にて県庁に押しかけて陳情しようと仲間に声をかけ、上小瀬村の大町甚左衛門、小林彦衛門(甚左衛門の実弟)、岡崎新八、小舟村の内田三郎右衛門など約10人の同志が幹部になり12月6日、上小瀬村愛宕山境内に集まりました。

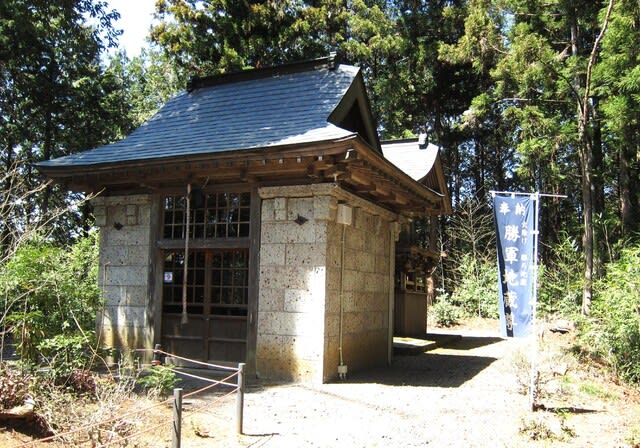

写真は江畔寺の愛宕山頂にある勝軍地蔵です

翌7日、上小瀬、小舟の農民たちが氷ノ沢、長澤、長田、野上、岩崎、上大賀、小祝村をまわる間に800人もの数になり、小祝村で焚火を囲んでの集会は、やってきた3名の警官に手順を経て穏やかに願い出るように諭されて解散しました。

しかし大町らの指導者たちは高館山(230m・中世の小瀬氏の城址)に身を潜め今後の陳情の願書を作成する一方、8日には上小瀬村に鎮撫にやってきた二人の巡査が、高圧的に捕縛すると威嚇したため襲われて殺されてしまいます。

9日には檄文を各村に回し参加を呼び掛けたため、たちまち数百人が集まり速やかに県庁に押し寄せようと大町らは約500人を率いて氷之沢村から下小瀬村へ、岡崎らは約200人で氷之沢村から高野村に押し出し、長田村で合流、小野村の河原に集結したときは1500人にもなっていました。

12月10日朝、小野河原から那珂川を渡り阿波山上神社境内に集まる頃には2000名もの人数になり、石塚村の薬師寺境内へ移動、その頃鎮圧に来た笠間出張所長ら2人の警察官を殺害してしまいます。

写真は、阿波山上神社です

慌てた県では急遽巡査30余人、県官130人余、徴募士族50人余の鎮圧隊を編成し、十万原に向かった一揆勢を急襲したため、不意を突かれた農民たちは多数の死傷者を出して総崩れ、指導者の本橋は重症を負いました。

大町らの一部勢力は再挙を期して300人ほどが再び十万原に向かうと、水戸監獄に収監されていた囚人6名が県の内命を受け脱獄してきたと偽って仲間に加わり、隙を見て指導者の大町らを殺傷したため一揆勢は逃散してしまいます。

やがて三重、愛知、岐阜県や大阪府でも地租改正反対の一揆が起き、さすがに政府も翌明治10年1月に3%だった地租を2.5%に引き下げ、茨城県令の中山信安は罷免、一揆鎮圧に囚人を使ったのもその理由とされています。(現在でも囚人を軍隊で使っている国がありますが…)

逃走した小林彦衛門は福島県で、岡崎新八は宮城県の山中で捕縛され、明治11年8月水戸裁判所で戦死者7名以外の首謀者たちに処罰が言い渡されました。

本橋次郎左衛門(39歳)に斬罪、岡崎新八(35歳)、小林彦衛門(33歳)に絞罪。その他懲役24名、罰金1083名となり、その犠牲者は40村に及びました。(植田敏雄編 茨城百姓一揆)

国道293号線沿いの、斬首された本橋次郎左衛門の生家の近くにその顕彰碑が建っています。

案内版には、「本橋次郎左衛門政國は明治九年、小瀬一揆の指導者として農民を動員、県庁に向かったが、目的を達せず首謀者として処刑された。当時三十九歳であった。明治三十三年、義民と称され有志者により建てられた顕彰碑である。」とあります。

当初は政府側から叛逆者扱いされていたようですが、のちに「義民」として顕彰されました。

政國君碑と彫られた大きな石碑です。

辞世の句として「國のため民のためぞと思ひしに 身のいたづらとなるは悲しき」が伝わっています。

また、近くには地元の方が建てた素朴な義民堂があります。

案内版には「小瀬一揆の犠牲者並びに殉職警官四名を含め、十七名と後日亡くなられた幹部三十七名を祀る慰霊堂で昭和三十三年に小森けん氏が建てた」とあります。

義民堂には三十数名の名札や当時の数え歌などが貼られていました。

約150年前のこの地方で起きた一揆の話…、農民の生活を守ろうと権力に命を賭けて立ち向かった先人の気概を風化させずに伝えていきたいものです。