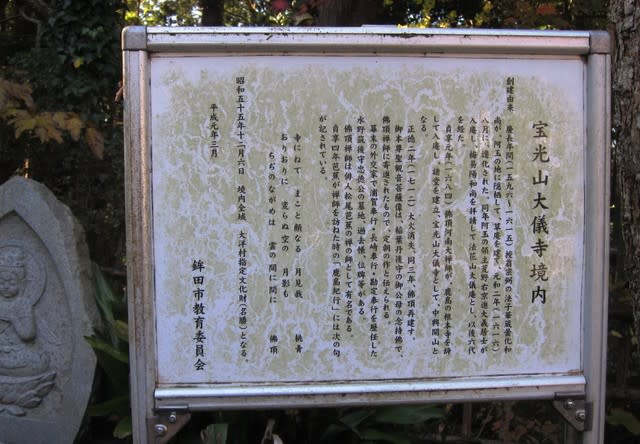

鉾田市阿玉にある臨済宗妙心寺派の宝光山大儀寺は、松尾芭蕉と親交のあった仏頂禅師が貞享元年(1684)に中興開山した寺で、芭蕉が門人曽良と宗波を伴って訪れて月の句を詠んでいます。

「鹿島紀行」に記されているこの旅は、貞享4年(1687)、芭蕉が名月を見るため、門人曾良・宗波を伴い鹿島、潮来方面へでかけたもので、これは禅の師である仏頂禅師に会う旅でもありました。

仏頂禅師は、住職をしていた鹿島の根本寺が鹿島神宮との所領訴訟のため、末寺の江戸深川の臨川寺に滞在した折、すぐ近くに住む芭蕉が親しく禅の教えを受けました。

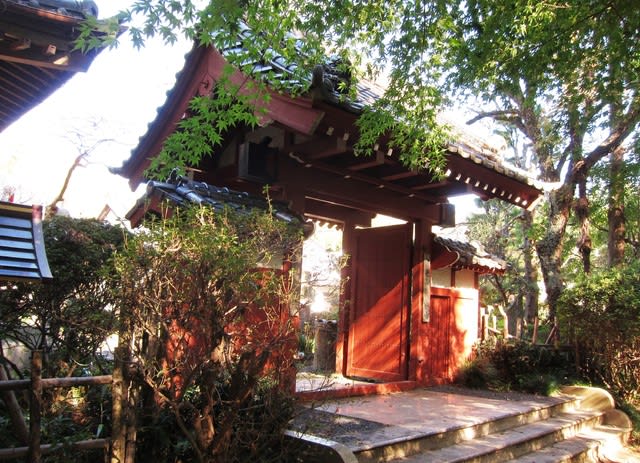

やがて勝訴して帰郷した仏頂禅師を根本寺に訪れますが、禅師はすでに大義寺に移っていたためここを訪れ一泊して月の句を詠みました。

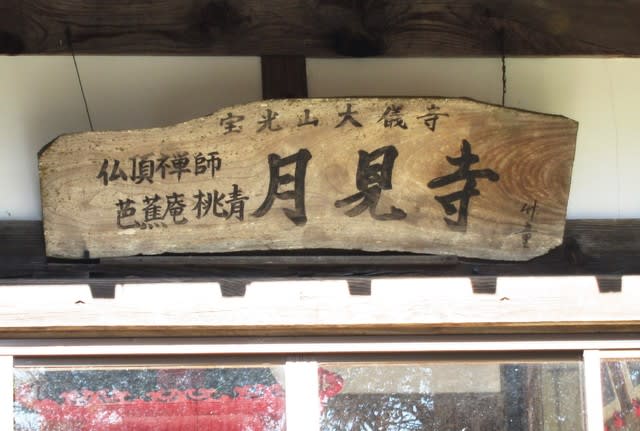

本堂の扁額には、仏頂禅師・芭蕉庵桃青の月見寺と書かれています。

本堂の手前には仏頂禅師の石像があり、傍らには芭蕉の句碑、案内板には仏頂禅師の歌が載っています。

寺に寐てまこと顔なる月見哉 桃青

折り折りに変らぬ空の月かけも ちゞのなかめハ雲のまにまに 佛頂

折り折りに変らぬ空の月かけも ちゞのなかめハ雲のまにまに 佛頂

門人二人の句碑もあると出ていましたが、見つかりませんでした。

雨にねて竹起かえる月見かな 曽良

月さびし堂の軒端の雨しずく 宗波

月さびし堂の軒端の雨しずく 宗波

寺の裏の竹林の中には石に彫られた句碑が並んでいます。これは芭蕉が確立した俳句を愛する方々が自筆の句碑を建てたもので、なんと160基以上あるそうです。新しく建てられた句碑もあり、わかりやすい句が多く親しみを持てました。

なお、芭蕉は元禄2年(1689)には仏頂禅師が修行した、栃木県大田原市の雲巌寺を訪ねたことが「奥の細道」に出ています。

※拙ブログの「芭蕉ゆかりの名刹…雲巌寺(2018.9.17)」でも紹介させていただきました。

仏頂禅師は、芭蕉より2歳年上ですが芭蕉より21年も長生きし、正徳5年(1715)この雲厳寺で73歳の天寿を終えたといわれます。