水戸城の二の丸整備事業の一環として、彰考館跡の水戸二中にある二の丸展示館の内容が一新されました。小さな展示館ですが、水戸城の歴史や彰考館のことをわかりやすく説明してあるので、短時間で概要を理解できる施設となりました。

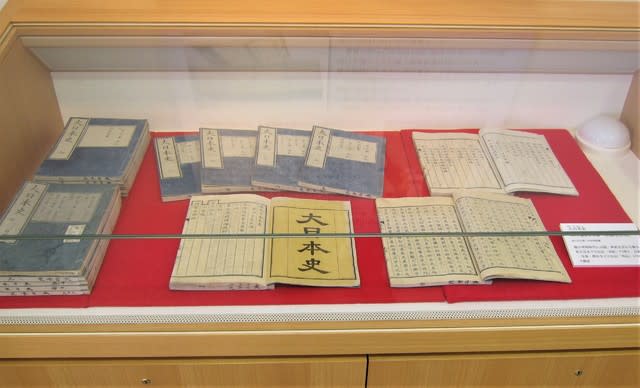

ここに寛永版の大日本史が新たに展示されています。

聞くところによると、水戸二中の先生が売りに出されているのを偶然に見つけて手に入れたとか…、これは大日本史の編纂所「彰考館」あとにある水戸二中の貴重な宝となり、ここで勉強する生徒たちにとっては誇りを与えてくれる、まさに適材適所の所蔵品となりました。

明暦3年(1657)に水戸藩2代藩主光圀公が編纂を始めた大日本史は、途中何度も改訂を繰り返し、明治39年(1906)まで250年をかけ本記、列伝、志、表の397巻226冊と目録5巻の402巻が完成します。

嘉永版の大日本史は、9代藩主斉昭公が、嘉永2年(1849)、光圀公150年忌に供するため本記・列伝243巻を100冊、4536枚に再校訂したもので、斉昭公の跋文を付けて朝廷をはじめ各方面に寄贈しました。(表紙に1百終の文字が見えます)

後になって江戸の書店、玉巖堂和泉屋金右衛門が販売を任され、藩士や一般の手に入る書物となりました。当時の値段は「六両壱分ト銀弐匁七分」と伝えられています。(現在の価格で100万円くらいでしょうか?)

なお、二の丸展示館は「大日本史編纂の地」の碑が入り口に建つ水戸第二中学校校門脇にあります。入場無料。9:00~16:30

現在、新型コロナウイルスのため休館中です。学校施設課☏029-306-8679)

この二の丸入り口には大手門の復元が2月初めに完成し、隅櫓、土塀などの復元工事も年内の完成を目指していますので、日本名城百選にも選ばれている水戸城の景観がより視覚的に充実されてきました。