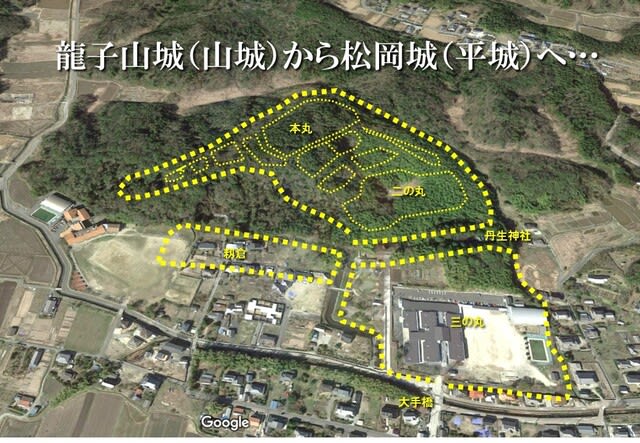

高萩市の松岡城は、築城者や年代には諸説あるようですが、室町時代初期の15世紀初めに、この地の領主だった大塚氏が龍子山に城を築いたといわれています。当時は山城で山麓の二の丸部分に居館があったと思われます。

その後岩城氏、佐竹氏の勢力下におかれた時期を経て、慶長7年(1602)、4万石で入封した戸沢政盛が城郭を整備して三の丸(現在の松岡小学校)に平城を築き、名を松岡城としました。

元和8年(1622)戸沢氏が出羽新庄藩に転封されると、水戸藩の所領となり、正保3年(1646)には水戸藩の附家老中山信政に松岡城が与えられます。中山氏は一時常陸太田に移りますが、享和3年(1803)第6代水戸藩主、徳川治保の弟で中山家を継いだ信敬は再び松岡城に戻り、城郭や城下町を整備しました。明治元年(1868)には永年の願いであった水戸藩から独立して松岡藩2万石としての立藩が認められました。

徳川家康は11男頼房を初代水戸藩主に据えたとき、自分の家臣中山氏を家老として附けました。筆頭家老となった中山氏は、水戸城三の丸に広大な屋敷があり、江戸にも上屋敷と抱え屋敷を持って政務を行っていたので、居城の松岡城は留守居役に任せていたのかもしれません。

城の水堀の役目をした関根川に架かる関根橋の手前に、駐車場とトイレが完備されています。ここから城址までの石畳の両側には武家屋敷風の古い家並みが続きます。

群奉行を務めた高橋家の門と塀が残っています。幕末には多くの志士たちと交流があり、明治時代には東郷平八郎とも親交があったといわれています。

大手橋を渡った先、江戸時代には城の主郭で居館があった一画は松岡小学校になっています。

小学校の脇の石畳の道路もかっては水堀のあったところですが、左側のアプローチ公園内に水堀は復元されています。小学校の土塁と塀も城のイメージで造られています。奥に見える山が竜子山(標高約57m、比高約40m)です。

丹生(たんしょう)神社は中山家の氏神様で,中山氏の遠い祖先が紀州丹生川流域に丹生都比女命(にうつひめのみこと)を祀ったのが起源です。毎年、元旦と4月中旬に行われている「棒ささら」がよく知られています。

武蔵七党といわれた中山家の本拠地の飯能市にも同じ丹生神社があるそうです。

三の丸と二の丸間には水堀が残っています。

古井戸跡から見た平坦な二の丸跡です、龍子山城時代にはここに御殿があったとされます。

幅の広い腰郭のような階段状の郭が山中にたくさん複雑に配置されています。

本丸への虎口、左右は高い土塁になっています。

細長い本丸跡地、戦国時代以降には使われなかったともいわれています。

本丸の北側は急峻な崖になっています。弓矢の材料になる矢竹(矢篠)が群生していました。

江戸時代には城の主郭で居館のあった敷地は松岡小学校になっており、現存している土蔵は、昭和20年代まで奉安殿として使用されていたそうです。

藩校跡には就将館(郷土資料館)があり、城のジオラマ、高萩四英傑の坐像、歴代領主の肖像画などを展示しています。入館無料、但し学校が休みの土日祭日のみ開館です。

平城の部分の遺構はほとんどが最近復元されたもので、この近辺では珍しいほど城のイメージが強調されていますが、山城部分は藪の中に遺構がしっかり残っており、戦国時代の城郭を充分満喫できる城跡でした。