三笠小学校裏の三笠山・・・観音山とも呼ばれる。

三笠小学校裏の三笠山・・・観音山とも呼ばれる。 三笠山は標高119.8mの超低山。近くには三等三角点の滝見沢・三笠山593.6mもあるが夏は行きたくない

三笠山は標高119.8mの超低山。近くには三等三角点の滝見沢・三笠山593.6mもあるが夏は行きたくない 。

。 北海道博物館資料

北海道博物館資料 明治15年(1882年)、この地に空知集治監が設置された際、奈良県出身の看守が郷土の三笠山(現在の若草山)に似ていることから三笠山と命名した。

明治15年(1882年)、この地に空知集治監が設置された際、奈良県出身の看守が郷土の三笠山(現在の若草山)に似ていることから三笠山と命名した。 500本を超す

500本を超す エゾヤマザクラやヤエザクラのほか、クロマツ、アカマツなど12種類が植樹されている。隠れお花見スポットとして近年訪れる方が増えている。

エゾヤマザクラやヤエザクラのほか、クロマツ、アカマツなど12種類が植樹されている。隠れお花見スポットとして近年訪れる方が増えている。 いまはナナカマドが色づきはじめている。

いまはナナカマドが色づきはじめている。 一番那智山からスタート

一番那智山からスタート

きのこいっぱいである。毒キノコ

きのこいっぱいである。毒キノコ

大杉

大杉 頂上は広い。見晴らしは良くない

頂上は広い。見晴らしは良くない

何度か

何度か

車で登っている達布山143.7m二等三角点▲太峰山である。漢詩の勉強兼ねて

車で登っている達布山143.7m二等三角点▲太峰山である。漢詩の勉強兼ねて 久し振りに正規の登山道から登る。

久し振りに正規の登山道から登る。 登る人が少なくなったせいかやや不明瞭である

登る人が少なくなったせいかやや不明瞭である ツユクサは多い

ツユクサは多い 青が映える

青が映える ヒグマ🐻もいるのかな

ヒグマ🐻もいるのかな

二等三角点の頂上

二等三角点の頂上 達布山▲三角点の説明

達布山▲三角点の説明 展望台から高いほうの三笠山

展望台から高いほうの三笠山 山頂にある漢詩碑。1882年(明治15年)に内務卿として視察に訪れた山田顕義が、達布山からの眺望を詠んだ漢詩を刻んでいる。

山頂にある漢詩碑。1882年(明治15年)に内務卿として視察に訪れた山田顕義が、達布山からの眺望を詠んだ漢詩を刻んでいる。

在眼天塩石狩洲/長川一帯入空流/可無禦侮張権策/駐馬太布山上秋

在眼天塩石狩洲/長川一帯入空流/可無禦侮張権策/駐馬太布山上秋 眼(め)に在り天塩 石狩の洲(しま)/長川(ちょうせん)一帯 空(いったいくう)に入りて流る/禦侮張権(ぎょぶちょうけん)の策 無かるべけんや/馬を駐(とど)む 太布(たっぷ)山上(さんじょう)の秋

眼(め)に在り天塩 石狩の洲(しま)/長川(ちょうせん)一帯 空(いったいくう)に入りて流る/禦侮張権(ぎょぶちょうけん)の策 無かるべけんや/馬を駐(とど)む 太布(たっぷ)山上(さんじょう)の秋 一読しても内容は難しい

一読しても内容は難しい 奥が深そう・・・

奥が深そう・・・ 【

【 日本大学法学部125年記念誌】山田は、長州藩(山口県)出身。松下村塾に入門し、明治維新時には、戊辰戦争などで政府軍の指揮を執ったほか、伊藤博文や木戸孝充らとともに、明治政府の中枢を担い、司法大臣などを歴任。三笠へは1882年(明治15年)に内務卿として、炭鉱や鉄道の視察で訪れた。このとき、三笠市内の達布山からの眺望を漢詩に残している。 日本大学や國學院大學の基礎をつくった。

日本大学法学部125年記念誌】山田は、長州藩(山口県)出身。松下村塾に入門し、明治維新時には、戊辰戦争などで政府軍の指揮を執ったほか、伊藤博文や木戸孝充らとともに、明治政府の中枢を担い、司法大臣などを歴任。三笠へは1882年(明治15年)に内務卿として、炭鉱や鉄道の視察で訪れた。このとき、三笠市内の達布山からの眺望を漢詩に残している。 日本大学や國學院大學の基礎をつくった。 簡単だけどもう整備されていない散策路

簡単だけどもう整備されていない散策路 往復25分

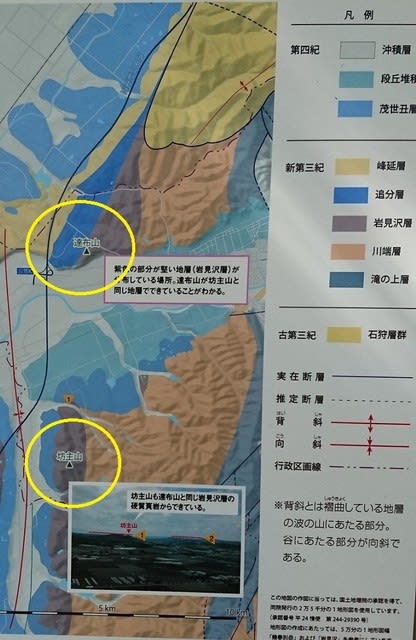

往復25分 硬い岩石でできている達布山の地層の特徴がわかる山頂パネル

硬い岩石でできている達布山の地層の特徴がわかる山頂パネル 三笠市は市一帯が日本ジオパーク(地質遺産)に認定されている「三笠ジオパーク」となっている

三笠市は市一帯が日本ジオパーク(地質遺産)に認定されている「三笠ジオパーク」となっている ・・・

・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます