一昨日のお約束通り、フェルメール展に行ってきました。

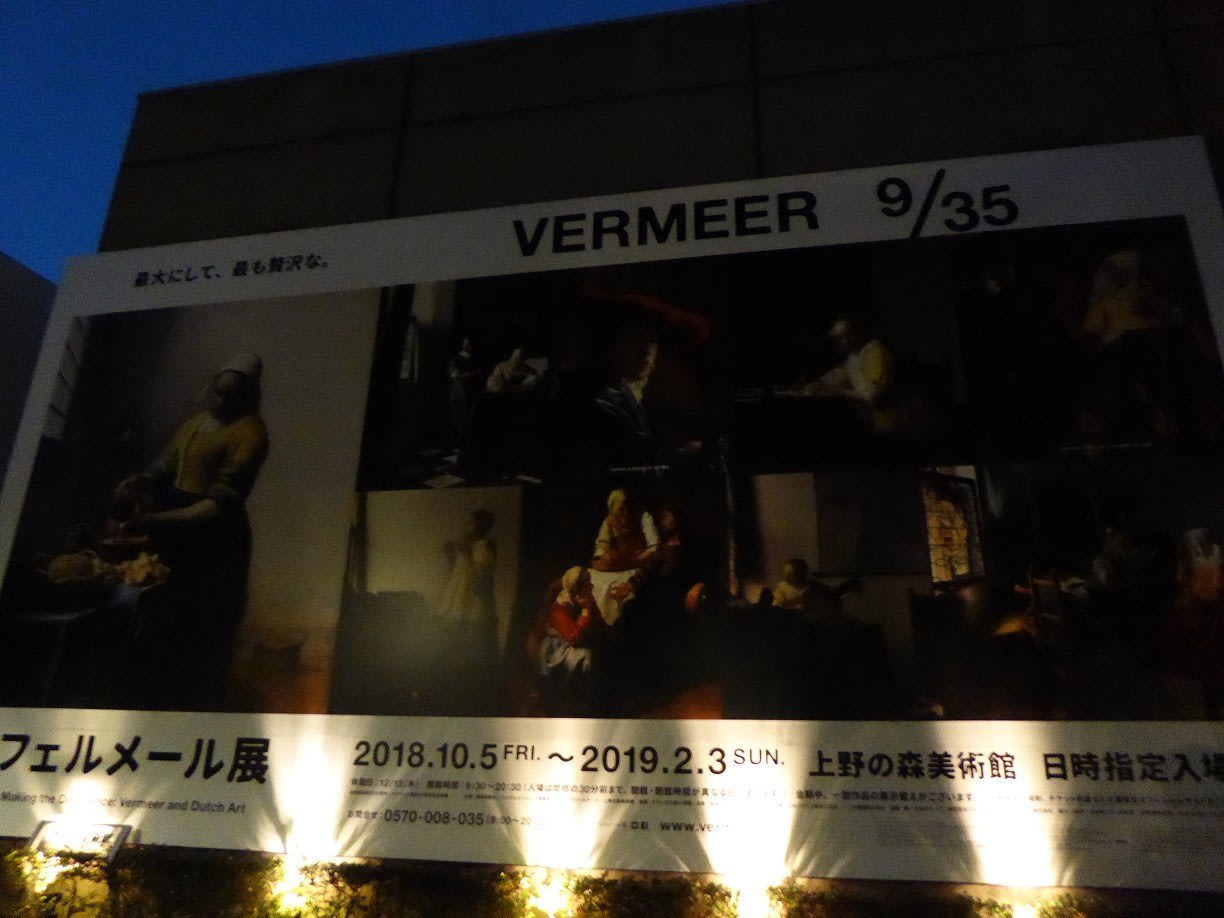

上野の森美術館。初めて入りました。公園口から、国立西洋美術館などとは逆の方に歩いていきます。(財)日本美術協会が運営する小さな美術館です。

びっくりしました。すこしは人出も少ないだろうと、平日の3時~4時30分の入館券を取得したのですが、3時半について、並ばずに入れたものの、中はすごい人で、ごった返していました。

そこで、いつもの隠密作戦。人垣をかき分け、最初の展示をすっ飛ばして、一直線にフェルメールの作品が一堂に展示してある最後の部屋(フェルメールルーム)に直行。

今回も作戦成功です。確かにここも人がいっぱいでしたが、それでも、ちょっと待てば、絵の真ん前で見られます。

失敗したのは、このために購入した、単眼鏡。最短焦点が3mぐらいなので、絵からある程度離れないと、焦点が合わず、活躍の場がありませんでした。安物買っちゃだめですね(今度最短焦点距離1mぐらいの買おうっと!!)。

まずは、人が一番滞留していましたが、今回の目玉、私としては、初お目見えの「牛乳をそそぐ女」を鑑賞。

確かに、ひときわ存在感のある絵です。フェルメールの最高傑作と名高いのもうなずけます。

修復がされて、ラピスラズリの青が鮮やかな明るい絵です。

ただ、いままで強調されて言われていた、机の上のパンに施された、光の粒は、それほど強調されたものではなく、パン籠の取っ手に朝のひかりが当たって、光の粒が輝いているのに目が引き寄せられます。これは、本物見なければわかりませんね。

次は、もう1点、日本初お目見えの「赤い帽子の女」

小さな絵(22.8cm×18cm)です。この絵については、フェルメール作ではないのではとの議論が昔からなされている絵です。

確かに、バックのタペストリーの画がいい加減ですし、獅子頭のある椅子も、獅子頭の向きが逆です。サインの入れ方も、いかにも後で入れたという位置(帽子の上のタペストリーの余白)です。

まあ、そういう絵だと思って見れば、それなりに楽しめました。

部屋の入口に一番近いところにあった、「マルタとマリアの家のキリスト」

フェルメールにしては大きい(158.5×141.5cm)、また、数点しかない初期(1654~55年ごろ)の宗教画です。

この絵は、もう、何度か見ているので、おなじみという感じで鑑賞できました。

その後の、研究と画力の向上が対比できる意味で面白いです。フェルメールはどこで、また、どういうきっかけで、開眼したんでしょうね。

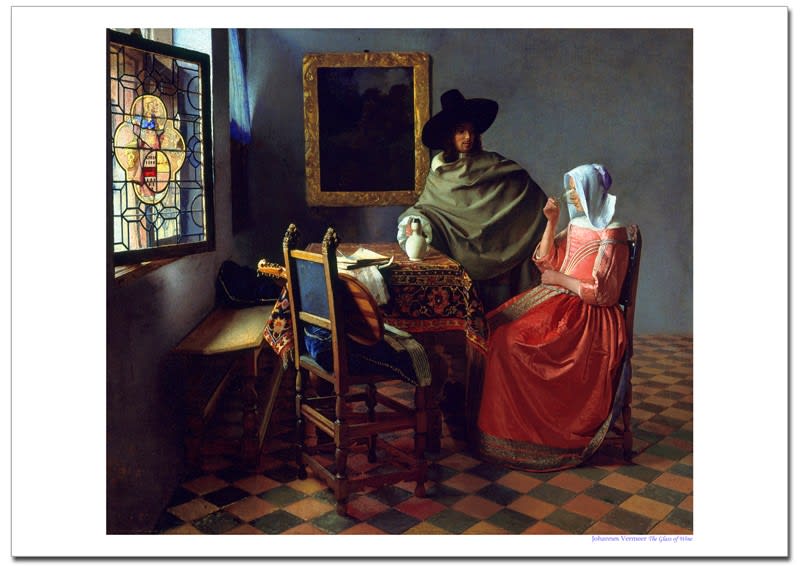

次は日本初お目見えの「ワイングラス(紳士とワインを飲む女)」(1658年から1660年ごろ)。

あれ~。昔、実物を見た気がしていたのですが、外国で見た経験はないので、初めて本物にご対面したんですね。これ、後で知ったので、じゃあもっとじっくり見れば良かったと後悔しています。

この後、何度も登場する、窓、テーブルクロス、白磁の壺(デカンタ)、椅子等の小道具が登場する安定の絵。ただ、まだ、売れ筋(寓意が散りばめられている)を狙った硬さの残る絵ですね。

窓のステンドグラスの柄(「節制」の寓意の馬の手綱をもつ女性)が、綺麗な色で、はっきり描かれているのが新発見(この時ばかりは単眼鏡が活躍しました)。

このステンドグラスの柄は絵によって異なるので、この部分はフェルメールの創作ということになりますね(壁の釘穴まで精緻に描くフェルメールですので)。それとも、床の柄も違うので、貸しスタジオなんでしょうか?

つぎは「リュートを調弦する女」(1662頃)。

この絵も「2008年フェルメール展~光の天才画家とデルフトの巨匠たち~ 東京都美術館」でお目にかかっています。

その時は、照明が暗くて、更にこの絵の暗さが強調されて幻想的な雰囲気が最高でしたが、今回は、あっさりした印象に見えました。

その後の修復は特にされていないようで、相変わらず傷んだ感じがして残念です。

そういえば、今回、どうも照明が良くない気がしました。照明が平板で、やけに赤みが強く、絵の良さがそがれた感じでした。

あと、無理やり渡された「音声ガイド」の石原さとみが、例によってへたっぴで興ざめでしたね(マスコミは、スポンサーと宗教団体との関係で、無理やり持ち上げていましたが.....。だからテレビは信用できないんだよ。スポンサーしだいでいくらでも嘘を流すのですから)。

次は出ました。「手紙を書く女」(1665)と「真珠の首飾りの女(少女)」(1662-65ごろ)

何回見ても、脂の乗り切ったフェルメールの真骨頂が見られる、すばらしい絵です。

テーブルの上や首から下げられたの真珠(これ両方ともリボンのついた同じものです)の輝きが、うん~っと身をよじる位、素晴らしいです。

最後は「手紙を書く婦人と召使」(1670-71年頃)です。

このころになると、様式が手慣れてきたのか、床のタイルやテーブルクロスの模様に見られる、簡略化が見られるようになってきます。

この絵も、2011年 フェルメールからのラブレター展 Bunkamuraザ・ミュージアム 以来、3回目のご対面になります。

よく見ると、床にしわになった便箋と赤い蝋封が落ちていたりして、この女性の心情を想像させたり、あと、当時のオランダの郵便制度の発達状況や、女性の識字率の高さがしのばれたりと、含蓄のある絵です。

他の画家の絵も、フランス・ハルスやにニコラス・マース、ピーテル・デ・ホーホ、ヤン・ステーン等、有名どころが何点か展示されていましたが、完全にフェルメールの引き立て役といった、品ぞろえでした。

気が付いてみると、既に夕方5時を回っており、5時30分入場の人の時間が迫っていたので、もう1回フェルメールの絵をじっくりと見てから、退場しました。

外へでると、既に真っ暗です。

看板を入る前に写真に撮っておけば良かった。

上野駅は、昔のきったない印象がすっかり無くなって、見違えました。

新幹線に乗って、どこか旅にでも行きたいですね。

最後に今回の戦利品。いっしょに行けなかった、うちの相方へのおみやげです。

ゴンチャロフのチョコレートとクリアーファイル(牛乳娘と手紙を書く女にしました)です。

品物を入れてくれたビニールの手提げがしゃれています。

急遽、「取り持ち女」の出展が決まったことを表しています。ただし、1月以降の後半にしか見れませんが。

では、恒例のフェルメール実視目録に今回の絵を追加しておきます。

結局、実際にこの目で鑑賞したフェルエール作品が18作品になりました。

約35年前から続いている、フェルメールロードですね。

---------------------------------------

1984 マウリッツハイス王立美術館展 国立西洋美術館

1 「青いターバンの少女」(真珠の耳飾の少女) 当時はこういう題名とされていました。

2 ディアナとニンフたち

1987 西洋の美術 その空間表現の流れ 国立西洋美術館

3 手紙を書く女

2008 フェルメール展~光の天才画家とデルフトの巨匠たち~ 東京都美術館

4 マルタとマリアの家のキリスト

2 ディアナとニンフたち

5 小路

6 ワイングラスを持つ娘

7 リュートを調弦する女

8 手紙を書く婦人と召使い

9 ヴァージナルの前に座る若い女

2009 ルーヴル美術館展―17世紀ヨーロッパ絵画 国立西洋美術館

10 レースを編む女

2011 シュテーデル美術館所蔵 フェルメール《地理学者》とオランダ・フランドル絵画展 Bunkamuraザ・ミュージアム

11 地理学者

2011 フェルメールからのラブレター展 Bunkamura ザ・ミュージアム

12 手紙を読む青衣の女[修復直後の初来日]

3 手紙を書く女

8 手紙を書く女と召使

2012 ベルリン国立美術館展 国立西洋美術館

13 真珠の首飾りの少女

2016 「フェルメールとレンブラント:17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち」展 森アーツセンターギャラリー

14 水差しを持つ女

2017 「シャセリオー展」 国立西洋美術館 において 松方コレクション所蔵

15 聖プラクセディス

2018 フェルメール展 上野の森美術館

16 牛乳を注ぐ女

17 赤い帽子の娘

18 ワイングラス(紳士とワインを飲む女)

3手紙を書く女

4マルタとマリアの家のキリスト

7リュートを調弦する女

8手紙を書く婦人と召使い

13真珠の首飾りの少女

ーーーーーーーーーーーーーーーーー