創成川イーストエリア。

「サッポロファクトリー」の「フロンティア館」の前に来ています。

札幌と旭川を結ぶ国道12号との交差点ですが、よく見ると、この先の道路、真っ直ぐ突き抜けられないように見えますね。

もう少し接近してみます。

更に先へ行くと、ここでまた、交差点の先の道路が左にずれているように見えます。

反対側からも見てみましょう。

道路が真っ直ぐ突っ切っていない。

これはどういうことなのでしょうか・・・。

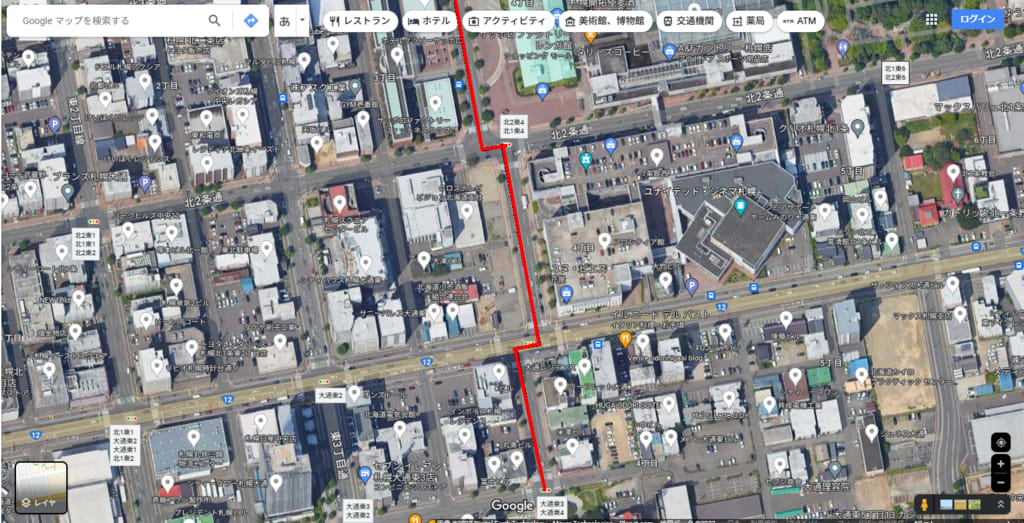

航空写真に線を落としてみると、こういうことになっています。

上の写真で辿った経路は、赤のクランク状の道路になっています。

何故このような形になっているか、ずっと疑問に思っていました。

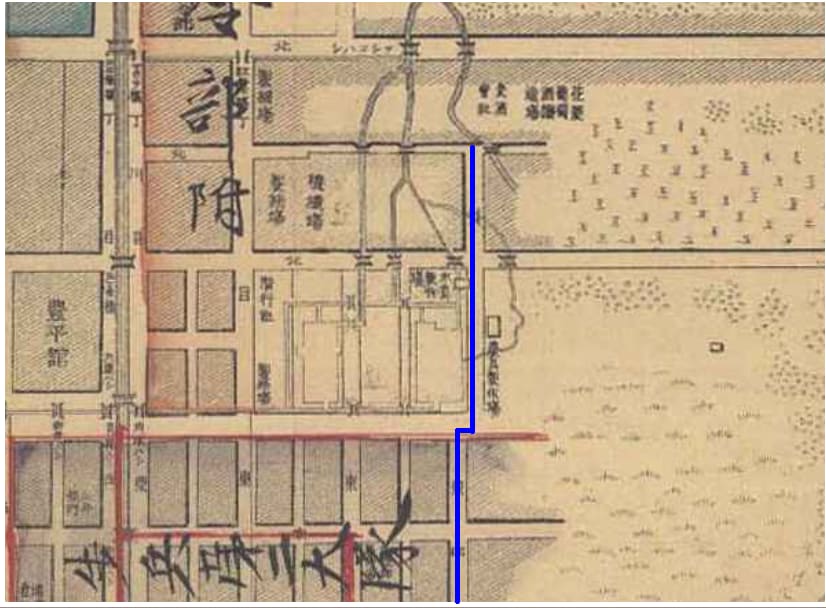

明治34年(1901年)の「札幌市街之図」という資料からの抜粋です。

青の線が、現在のクランク状の道路ですが、このように道路や人工の水路などが不自然な曲がり方をしている場合、直線の先に支障物があって、それを避けるために、不自然な形になっていることが多いというのは、「ブラタモリ」でもたまに出てくるエピソードですし、これまでの歴史散歩でも、そういう場所を何度も見てきました。

では、この場所はというと、ここもやはり同じで、このクランクの左側にある建物の形は、かつてこの地にあったとされる、開拓使直轄の貯木場です。

明治6年(1873年)、開拓使は、現在の創成川イーストエリアに、工業局器械製作所を設置し、鉄鋼関係施設や蒸気機械関係施設のほか、現在の東区を流れている伏籠川から水を引いた貯木場も二箇所設置され、川の流れに寄って木材を運び、様々な用途に用いていました。

その後、同19年(1886年)頃、工業局機械製作所は事業を停止し、民間に払い下げられますが、上の地図が描かれた明治34年時点では、水の流れと貯木場としての建物の形が確認でき、中心線がずれたクランク状の道路が描かれています。

このような事情から、道路は真っ直ぐではなくクランク状にならざるを得ず、貯木場が完全に廃止された後の市街地開発でも、ずっとその形のままであり続けていたということなのです。

しかし、現在札幌市は、この状態を解消すべく、道路を直線化する事業を進めています。

利用する側の利便性が高まるのはそれはそれでよいことなのでしょうけど、歴史の痕跡が一つ消え去ってしまうというのはちょっと残念な気がします。

せめて、新しい道路ができてしばらく経ってから、「この道路は、その前後と比べて明らかに新しい。整備された時代が違うのだろうか?一体どういうこと?」という点から、この歴史が掘り下げられ、語り継がれていくといいなと思います。