ここまできたら、せっかくだからなんとしてでも来季J2でいわきFCを応援したいものです。

これはわれわれいわき市民(風呂敷が大きすぎるのは重々承知で)の課題である、と思うんですよねえ。

少なくてもいわきFCファンの使命でもある。

でも、結局のところ、選手にプライドをもって、いわきらしく、頭を垂れずに胸を張って、闘い続けて欲しい。そこに尽きるのかな。

選手が怖れるような期待や叱咤は不要だろう。

彼らが前を向いて試合に臨み、その背中を押せるような応援を、のこり3戦していきたい。

私の推しである嵯峨理久選手(No.8)は怪我で今季は出場がかないませんが、足が治って、来季J2の舞台で嵯峨選手がまた活躍できることを夢見つつ、そのためにも、千葉にいって応援してきます!

【BEHIND THE SCENES】いわきFC vs 清水エスパルス|明治安田生命J2リーグ第39節

で試合終了後、田村監督が闘いを終えた選手たちに語っていた言葉が印象的だった。

(実際の動画は上記を参照)

「本当にこんだけ来てくれたお客さんがどう思ったか分かんないけど、

(そして)今おれがそういう風に言ってその言葉(みんなの心に)入んないかも知れないけれども(オレは、全然)誇らしく思う。

最後までファイティングポーズを取ってやったということ。それは監督のオレがそういう風に(舵を)切ったから、それをやってくれたということに感謝している。」

この言葉に深く共感した。そして、ファンの中の多くの人はこの監督の言葉と共にあって、応援を続けてきたし、これからも応援をしていくと思う(少なくても私はそうだ)。

思えば、田村監督は「勝ちいく」「点を取りに行く」と、今節だけでなくずっとそう言い続けてきた。

90分走り続け、諦めない、倒れない。

「魂の息吹くサッカー」

①選手の平均年齢も23才ちょっとの若さにふさわしい言葉だし、

②できたてのいわきという地域に根ざして成長しようとするチームだし、

③私たちいわき市民にとって一緒に成長していく身近な地元のJチームだ。

④加えて、年配の方(パートナーとご一緒だったり)でスタジアムに足を運ぶ方の多くは、子どもや孫のような気持ちで、選手たちの成長を応援しているという雰囲気があるのではないか?友人のサポーターが言っていた。

⑤また、横浜FC主催の親善マッチでは、いつもの応援団がいない代わりに、子どもたちの声のリードでスタジアムが応援チャントを唱和する一幕もあった。キッズたちもその親の世代と一緒にスタジアムに来る習慣ができはじめている。

いわきFCは、本当の意味で私たちいわき市、浜通りのチームになりつつある。

そんな風に感じた。

(写真は清水戦翌日のサイン会於: ラトブ)

久しぶりにいわきFCのことを書きます。

第11節アウェイ戦で宇都宮にいった記事以来ですから、大分間が空きました。

39節終了の現時点(2023年10月26日現在)で観戦は

ホーム18回、アウェイ12回

まあまあスタジアムでの観戦・応援は続けてきました。

ちなみに現状の成績は11勝11分17敗。

そのうちブログ子が観戦した試合で16敗しています。負け試合のフォロー率高っ(苦笑)!

サッカーの中身については素人なので技術的な話はあまりできず、負けウォッチャーがブログを書くとつい愚痴っぽくなりかねず、むしろ黙って応援に専心すればよいと思いつつ書き込みから遠ざかっていました。

しかし!

このホームの清水戦を終えて、

「ここは黙ってはいられない」

という気持ちに!

ここで声を上げなければいつ声を上げるのか!?

そんな気持ちになったのです。

唯一、清水エスパルスにシーズン2敗を喫し、しかも1ー9、1-7の大差で敗れてしまったわけですから、応援する者としてはここでこそ、応援の声を上げねばなりません。

「いわきFCの選手=若者たちはガッチリいわきFCらしい戦いを続けている」

と。

監督の言うとおり、

「私たちはこの戦いぶりを誇りに思っている」

と。

監督のコメントは以下のyoutubeで閲覧できます。

https://youtu.be/ndxr85y2qW4?si=iL1oPWioZlS-D7UD

シーズンを振り返ってから書くつもりだったことを、これからいくつか書き留めて、最後の応援の力に変えていこうと思います。

よろしかったらしばらくお付き合いください。

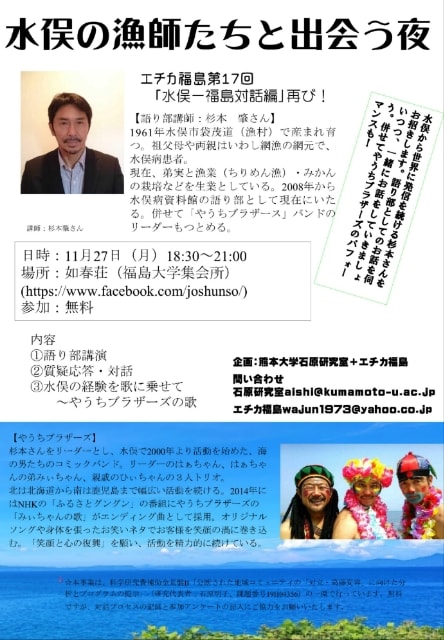

イベントの詳しい趣旨・内容は、下記(エチカ福島を共同でやっているメンバーのブログです)まで。

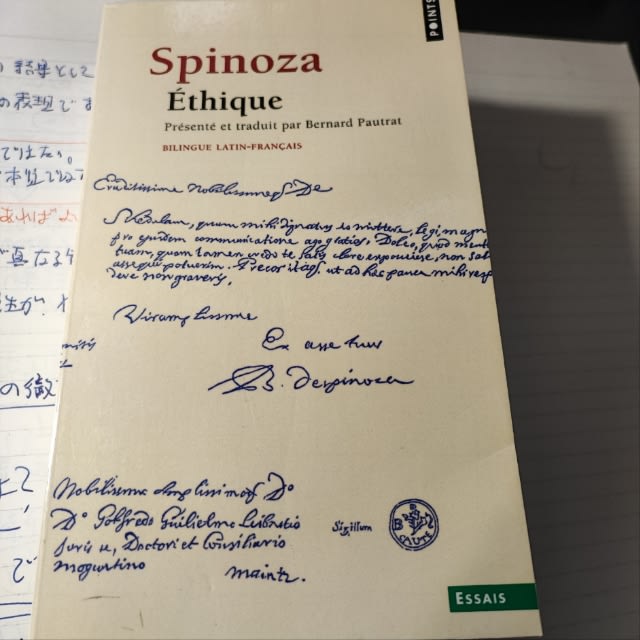

を読み始めた。

なんだか、長年の疑問が「溶けて」きそうな気がしている。

『レヴィナス・コレクション』

の文庫を手にしてから、折に触れて何度もページを開いて読もうとはするのだが、とにかく読めなかった。

もちろん、難しい哲学者の、とくに主著と呼ばれるようなものは素人には全く歯が立たないことの方が多い。

解説書を読んで、本人がさほど力を入れていない小著を読んで、書簡を参照して、(自分が幾分か理解でき始めたと思われる)別の哲学者の言葉をヒントにして、ジワジワと理解していくしかない。

お気に入りのはずのスピノザの『エチカ』でさえ、いろいろな先生の講座を受講し、論文を読み、解説本を並べ、たくさんのスピノザ批判を後追いしながら、ようやく面白さを感じてきたのだ。

だが、数あるスピノザ批判の多くは(当然ながら)近代以降の文脈からのもので、腑に落ちるにせよ、突っ込みどころはそこじゃねえだろうと思うにせよ、あるいはそうだね、そこはスピノザの弱いところかもね(17世紀だし)みたいなこともあるにせよ、まあ理解しやすい。

一つのものの見方をある程度体得して、自分のものの見方が「変換」される体験をくぐると、三つ目以降のものの見方についての理解のしやすさが「変化」する。そういうことを学んだような気がする。

たとえていえば、全く別のOSについて勉強することによって、自分が今まで思考してきたその思考を走らせている自分のOSについても認識できるようになるというようなことだろうか。

ところが、レヴィナスについてはそれがうまく行かなかった。

たとえばフーコーはあの大著が読めない、デリダの考え方の大枠は理解できても、テキストが本当に読めない、ということはある。カントの3批判、解説を読んで分かった気になっているとか、ホッブズのリバイアサン、途中で挫折したままだ、とか、そういうことは素人の自分にとっては当たり前のことだ(残念!)。

文学作品なら、ある程度商売だから無理にでも読み切るということはある。

大江のだらだらながい小説でも、100ページまで乗りきれば面白くなる、と思って読めたし、その経験は(順序はぎゃくなのだろうが)ガルシア・マルケスの読破にも役に立った。苦手なドストエフスキーでも、大人になってから(遅い!)修行だと思って読んだりもしている。そして、文学作品はどんなに読むのが難しくても、読んでみればそれはそれで面白い。

ところが、レヴィナスは全く違う。

根本的に、何がなんだか分からないままなのだ。

「顔」とか「他者」とか、何かに取り憑かれたようなこだわりが尋常でないものを感じさせられるキーワードがそこにあるのに、何か今ひとつつかめない、もどかしさを覚える。

スピノザと「OS」が違う、というのは分かる。

そして、よく分からないけれどスピノザ批判の論調はきわめて厳しい。

ここを理解できるようになりたい、と思いつつ何年もそのままにしてきた。

この熊野純彦さんのレヴィナス論は、それ(読めなさあ・分からなさ)を「手触り」から説き起こしてくれるような気がしている。

レヴィナスは、弟子に対して

「問題はこうです。<自分が存在していることで、ひとはだれかを抑圧しているのではないか>このようにして、まさにそのとき、じぶん自身のうえに安らい、<私>は存在するという同一性のもとにとどまりつづけていた、自己同一的な存在者が、じぶんには存在する理由があるのだろうか、と自問することになるのです。」

と語っているという。

なんと受動的というか強迫的というか、とにかく自己と他者の関係を極限まで突き詰めようとする身振りが見えてくる。

熊野純彦さんは、それを丁寧に丁寧に解きほぐしながら説明していく姿勢を止めない。

ありがたいことだ。

ホッブズが発明した「コナトゥス(自己保存の傾向性)」という概念を根本的に問い直すのがレヴィナスだという説明も、腑に落ちる。

そうか、そりゃホッブズを継承しつつある面で書き換えながら思考していったスピノザにもこの「コナトゥス」を称揚する姿勢は間違いなく顕著に存在する。

合わないわけだ。

レヴィナスは、徹底的に世界と自己の隔たりにこだわり続ける。

もちろん、意識以前の欲求の享受レベルでは、そんな隔たりを動物と同様生まれたての子供は感じてはいない。

しかし、動物ならぬ人間が「生きる」ということは、その世界と自己の隔たりおよびその結節点となる身体の関係について、向き合い直し、捉えなおしてこそ、初めて成立することに違いない。

/div>

/div>

本当は英語の対訳本だともう少しわかりやすいんたが(苦笑)。

フォーラム福島で、

を観てきた。

たくさん涙を流しながら見た。

小学校で亡くなられた児童の遺族の方々の、

「本当の最後の様子を知りたい」

「他にも津波被害を被った学校はたくさんあるのに、大川学校なぜ子どもたちが亡くならねばならなかったのか、その本当の理由が知りたい」

その真っ当な願いと、当時の校長(出張に行っていて無事だった)・市教委・石巻市長などの態度との間にある、おそろしいまでの乖離に言葉を失った。

短くない教員経験をそこに重ねてみると、校長出張時に起こった大災害に対応する場合、教頭がリーダーシップをとる必要があるだろう。

とくに、教務主任の先生をはじめ先生方の中には山に避難すべきだと主張していたというし、映画でも、子どもたちの中でもそういう声は出ていたのではないか、というシーンもあった。

それなのに、50分近く経っても山への移動ができなかったのは、管理職の制止があったとみるべきだろうと容易に推測ができる。

そのことを、アフタートークに来てくださったご遺族の方に問いかけたところ、

たしかにそういうこと(教頭が山へ移動する決断をしなかったということ)はあるだろう。

ただ、教頭が誰の指示も仰がなかったのか、と考えた場合…………

というお話もあった。

なるほど、と腑に落ちた。

本当のことは裁判でも十分には明らかにされていないのだ。

学校は子どもたちが命を落とす場であってはならない、という判決のことばは重い。

自分は果たしてそのことを十分に考えて生徒と向き合ってきたのか、といえば決して十分ではなかったといわざるをえない。

自問しつづけなければならないことはたくさんある。

だが、それにもまして、誠実さのかけらもなく、また信頼を前提としない当時の校長、市教委、市長、そして第三者検討委員会のそらぞらしい(と私には感じられる)応対の全てには、心が凍えた。

裁判記録は別にまとめられていると聞く(書籍化されているとのこと)。

映画の最後の部分、もしこの画期的な判決がなければ、大震災によってこれだけ多くの方々の命が奪われたのにもかかわらず、そのことの意味や原因が十分に問われることなく終わってしまう、ここから初めていかなければならない、という記者会見の言葉が身体に染みてくる。

弁護士の方々が繰り返していた「困難な裁判だ」という言葉の重さも改めて厳しいものだと思わされる。

「本当は裁判なんてやりたくない」

という遺族の方々が口にする言葉もまた、深く、重い。

とうてい受け止めきれないが、忘れないために当日のまとまらない感想をとりあえず書いておく。

は市教委か校長に打診をする