豊臣家から徳川家康の天下にと大きく変化した時代(1603年江戸幕府成立)、天皇の地位もその武力的圧力に翻弄されていました。

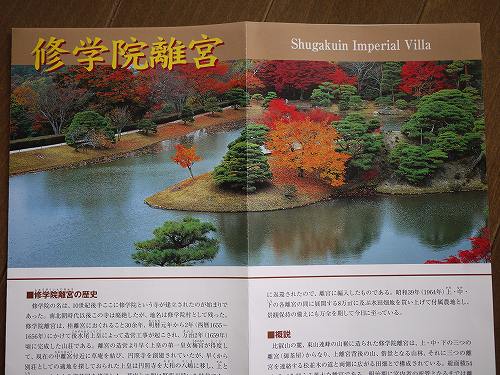

家康の皇位継承介入により擁立され即位した後水尾天皇(在位期間1611年ー1629年)が退位して上皇となりました。自らの傀儡として自分の娘を天皇にして院政をしき、京都の北のはずれ比叡山の麓に離宮を造営させ、1659年頃に完成しました。その費用はしっかりと徳川幕府から引き出したようです。

修学院離宮は、宮内庁の管理下にあり事前に往復はがきかインターネットで拝観の申し込みが必要となっています。今回その許可を得たので行ってきました。入場は無料です。

後水尾天皇が退位した背景には、徳川幕府による朝廷の強い行動統制がありました。1613年には「勅許紫衣法度」「禁中並公家諸法度」を公布しました。朝廷の行動全般が京都所司代を通じて幕府の管理下に置かれ、その運営も摂政・関白が朝議を主宰し、幕府の承諾を得る事によって初めて施行できる体制へと変化されました。

上皇はそのストレスを離宮の造営とそこでの遊行によって癒されていたようです。

現在の修学院離宮は、上・中・下の三つの離宮(御茶屋)から構成されていて、その間をつなぐ松並木の道やその両側にある水田畑地は、昭和39年に買い上げて邸内に取り込んで景観を保護しています。

下離宮のこの御幸門をくぐって、

寿月観の庭を歩きました。

予約にて入園する時間が決まっていて、おなじ時間には約30人くらいのグループとなって、先導する案内人一人と皇宮警察署員一人が最後尾を歩きます。

写真撮影は、どこをとっても構わないと許可がありました。貴重な文化財といえども、個人の趣味や記録、記憶のためにこうでなくてはいけません。

扁額「寿月観」は後水尾上皇の宸筆。建物は、柿葺入母屋数寄屋(こけら・いりもや・すきや)風造りとなっています。

室内は杉戸、ふすま、障子になっています。

この襖絵は「虎渓三笑」。

現在は失われていますが、来客をもてなす設備もかつては備わっていたようです。

東門から出ると視界が広がり、比叡山と御茶屋山が借景となっています。

比叡山の右手上空に薄く虹が見えました。

右手には水田があり、植えたばかりの苗が並んでいました。

意図的に低く刈り整えられた松並木の道となりました。

この門を入ると、中離宮となります。

楽只軒(らくしけん)、上皇の皇女、光子内親王のための建物です。

庭にはさつきが咲き始めていました。

一間半の飾り棚。互い違いに配された大小五枚の棚板があたかも霞のたなびいているように見えることから「霞棚」と呼ばれます。桂離宮の桂棚、三宝院の醍醐棚とならんで天下の三棚と称されています。

杉戸には、祇園祭の鉾の絵が描かれていて狩野敦信の作と伝わります。

こちらの鯉は、元気が良すぎて夜な夜な抜けだして池で遊ぶため、円山応挙がその上に網を描いたとされています。

隣接する客殿につながる濡縁の手すりは「網干の欄干」で、網干(あぼし)つまり漁村の網を干している形を表しています。

客殿は、上皇の中宮であった東福門院(生まれは徳川秀忠の娘、家康の内孫)が上皇の病気治癒祈願のために焚いた 護摩木の煤のため天井が黒ずんでいました。もとは女院御所にあった建物を光子内親王のために移設したものです。

中離宮から出て、また松並木「御馬車道」の道を登っていきました。両側には静かな棚田が並んでいました。

この水田や畑は、近所の農家に賃貸されていて、その作物は耕作者の所有となり自家用に供されているそうです。

上離宮の入り口を入るとすぐに石段になりますが、その両側は背の高い刈り込みで視界を遮られていました。

(続く)

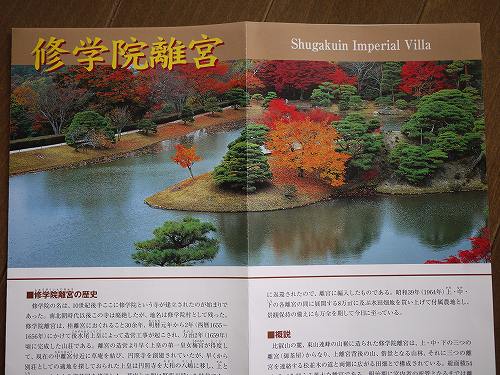

家康の皇位継承介入により擁立され即位した後水尾天皇(在位期間1611年ー1629年)が退位して上皇となりました。自らの傀儡として自分の娘を天皇にして院政をしき、京都の北のはずれ比叡山の麓に離宮を造営させ、1659年頃に完成しました。その費用はしっかりと徳川幕府から引き出したようです。

修学院離宮は、宮内庁の管理下にあり事前に往復はがきかインターネットで拝観の申し込みが必要となっています。今回その許可を得たので行ってきました。入場は無料です。

後水尾天皇が退位した背景には、徳川幕府による朝廷の強い行動統制がありました。1613年には「勅許紫衣法度」「禁中並公家諸法度」を公布しました。朝廷の行動全般が京都所司代を通じて幕府の管理下に置かれ、その運営も摂政・関白が朝議を主宰し、幕府の承諾を得る事によって初めて施行できる体制へと変化されました。

上皇はそのストレスを離宮の造営とそこでの遊行によって癒されていたようです。

現在の修学院離宮は、上・中・下の三つの離宮(御茶屋)から構成されていて、その間をつなぐ松並木の道やその両側にある水田畑地は、昭和39年に買い上げて邸内に取り込んで景観を保護しています。

下離宮のこの御幸門をくぐって、

寿月観の庭を歩きました。

予約にて入園する時間が決まっていて、おなじ時間には約30人くらいのグループとなって、先導する案内人一人と皇宮警察署員一人が最後尾を歩きます。

写真撮影は、どこをとっても構わないと許可がありました。貴重な文化財といえども、個人の趣味や記録、記憶のためにこうでなくてはいけません。

扁額「寿月観」は後水尾上皇の宸筆。建物は、柿葺入母屋数寄屋(こけら・いりもや・すきや)風造りとなっています。

室内は杉戸、ふすま、障子になっています。

この襖絵は「虎渓三笑」。

現在は失われていますが、来客をもてなす設備もかつては備わっていたようです。

東門から出ると視界が広がり、比叡山と御茶屋山が借景となっています。

比叡山の右手上空に薄く虹が見えました。

右手には水田があり、植えたばかりの苗が並んでいました。

意図的に低く刈り整えられた松並木の道となりました。

この門を入ると、中離宮となります。

楽只軒(らくしけん)、上皇の皇女、光子内親王のための建物です。

庭にはさつきが咲き始めていました。

一間半の飾り棚。互い違いに配された大小五枚の棚板があたかも霞のたなびいているように見えることから「霞棚」と呼ばれます。桂離宮の桂棚、三宝院の醍醐棚とならんで天下の三棚と称されています。

杉戸には、祇園祭の鉾の絵が描かれていて狩野敦信の作と伝わります。

こちらの鯉は、元気が良すぎて夜な夜な抜けだして池で遊ぶため、円山応挙がその上に網を描いたとされています。

隣接する客殿につながる濡縁の手すりは「網干の欄干」で、網干(あぼし)つまり漁村の網を干している形を表しています。

客殿は、上皇の中宮であった東福門院(生まれは徳川秀忠の娘、家康の内孫)が上皇の病気治癒祈願のために焚いた 護摩木の煤のため天井が黒ずんでいました。もとは女院御所にあった建物を光子内親王のために移設したものです。

中離宮から出て、また松並木「御馬車道」の道を登っていきました。両側には静かな棚田が並んでいました。

この水田や畑は、近所の農家に賃貸されていて、その作物は耕作者の所有となり自家用に供されているそうです。

上離宮の入り口を入るとすぐに石段になりますが、その両側は背の高い刈り込みで視界を遮られていました。

(続く)