最近のハイキング記事で時々「榛名・臥牛山の北見岩標識」との

情報が散見される。爺イは2002年のハイキング開始から

今までに榛名山塊を訪れたのは257回でありその全ては

総数1320編投稿のブログ内に載せているがこの北見岩については

全く知らない。若しかすると

北見岩の記事は2017-2018年から見られるので2015年以来この山に

来ていない爺イの時期は標識設置の前だったのかも。

どうも気になるので確認したくなった。

僅かの時間内との制約の中でヤセオネ峠に向かいこの標柱の

空き地に駐車。実際の峠はここから一寸離れた南にあるらしいが

この県道沿いの場所が便宜的にヤセオネ峠として通用するらしい。

直ぐ左に臥牛山の道標。

入口から作業道の様な幅広道が開けていて直ぐに右折して

暫くで再び大きく左に湾曲。

道は入口から直進に当たる位置にまで旋回して其処に矢印道標。

周囲は季節の声のセミの鳴き声が充満。

榛名山セミの声

指示先には小さな尾根がありそちらに誘導される。

尾根との合流点には太い樹幹に白ハチマキ。多分、営林用ではなく

登山用の目印。

登りの尾根道は赤テープも散見される極く普通の登山道。

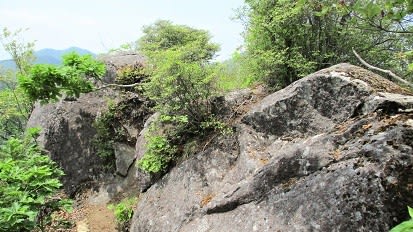

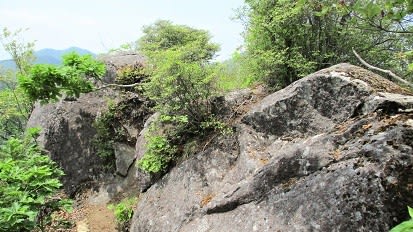

暫く行くと大人しい尾根道に突然大岩が現れるが左に明瞭な

回り道。

左に回り込むと異常な風景が眼に飛び込む。すぐ傍まで

伐採地域が迫っていた。半分は下草が青々としているから

過年度のもの、手前半分は地肌剥き出しだから最近の伐採。

先日、旭岳から見た臥牛山のハゲ地がこれだったのだ。

直ぐ上から本尾根に登るロープ。握りのコブもきちんと作って

あるので扱いやすい。

距離は短く僅かに進むだけでもう目の前は本尾根。

一寸下を眺める。写真の上から登ってきている写真。

尾根に着くと左折だか反対方面は行けないように閉鎖。

これなら呑気に下ってきてもロープ位置を見逃す心配はない。

進路は僅かなツツジに彩られたフツーの登山道。

偶にはこんな箇所もあるが特に気を使うほどではない。

もうそろそろ標識が現れるかなと思っていると大岩を通過。

その先で樹幹に何やら付けられたもの発見。

最初は標識の本体が欠落して取り付け部だけ残っているかと思ったが

良く見たら不明瞭ながら「北見岩」の文字と右を差す矢印だった。

写真ではこれが限度で不明瞭。

某著名サイトからの画像の一部を拝借するとこんな具合。

その位置から右にテラス状の突き出しがありその先端にそれらしき

岩。見た目は如何にも小さく違和感。だが、よく考えたら

これは榛名山塊の有名な岩塊の様に岩自体を眺めるのではなく

岩に切り込みがあるのでこの岩に登って景観を楽しむ展望用の

岩だと悟った。

但し、北見とは言いながらこの位置は既に頂上台地の向きが

東西ではなく東北・南西だから見える主体は西北から南西に

かけての範囲だろう。

正面には烏帽子岳、右への流れは梓山などがある東吾妻の山並み。

更に右の山々。冬季ならその奥の雪嶺も望めるのだろうが

霞状態では写らない。

見慣れた五万石、右奥に小野子三山が薄く見えている。

二つ岳と左に水沢山が小さく。

ドカンと貫禄の相馬山、すそ野に見える開拓地はソーラー施設?

北見岩から離れて僅かに進み一寸した岩の段差を左から乗り

越えると頂上着で再び展望が開ける。

榛名湖を囲む三王者と云われる左から榛名富士・掃部ヶ岳・

烏帽子岳。

二つ岳と左に小さく水沢山。

左の二つ岳と右に相馬山。

榛名湖と掃部ヶ岳。左奥に鷲ノ巣山と李ヶ岳。

右の榛名富士と左に三つ峰山。

頂上標識は大分年月が経っているらしく錆が出ている。

最後に本日の爺イで今日の一日一山はオワリ。

臥牛山から消えた頂上標識

2008-11 撮影

2009-11 撮影

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

情報が散見される。爺イは2002年のハイキング開始から

今までに榛名山塊を訪れたのは257回でありその全ては

総数1320編投稿のブログ内に載せているがこの北見岩については

全く知らない。若しかすると

北見岩の記事は2017-2018年から見られるので2015年以来この山に

来ていない爺イの時期は標識設置の前だったのかも。

どうも気になるので確認したくなった。

僅かの時間内との制約の中でヤセオネ峠に向かいこの標柱の

空き地に駐車。実際の峠はここから一寸離れた南にあるらしいが

この県道沿いの場所が便宜的にヤセオネ峠として通用するらしい。

直ぐ左に臥牛山の道標。

入口から作業道の様な幅広道が開けていて直ぐに右折して

暫くで再び大きく左に湾曲。

道は入口から直進に当たる位置にまで旋回して其処に矢印道標。

周囲は季節の声のセミの鳴き声が充満。

榛名山セミの声

指示先には小さな尾根がありそちらに誘導される。

尾根との合流点には太い樹幹に白ハチマキ。多分、営林用ではなく

登山用の目印。

登りの尾根道は赤テープも散見される極く普通の登山道。

暫く行くと大人しい尾根道に突然大岩が現れるが左に明瞭な

回り道。

左に回り込むと異常な風景が眼に飛び込む。すぐ傍まで

伐採地域が迫っていた。半分は下草が青々としているから

過年度のもの、手前半分は地肌剥き出しだから最近の伐採。

先日、旭岳から見た臥牛山のハゲ地がこれだったのだ。

直ぐ上から本尾根に登るロープ。握りのコブもきちんと作って

あるので扱いやすい。

距離は短く僅かに進むだけでもう目の前は本尾根。

一寸下を眺める。写真の上から登ってきている写真。

尾根に着くと左折だか反対方面は行けないように閉鎖。

これなら呑気に下ってきてもロープ位置を見逃す心配はない。

進路は僅かなツツジに彩られたフツーの登山道。

偶にはこんな箇所もあるが特に気を使うほどではない。

もうそろそろ標識が現れるかなと思っていると大岩を通過。

その先で樹幹に何やら付けられたもの発見。

最初は標識の本体が欠落して取り付け部だけ残っているかと思ったが

良く見たら不明瞭ながら「北見岩」の文字と右を差す矢印だった。

写真ではこれが限度で不明瞭。

某著名サイトからの画像の一部を拝借するとこんな具合。

その位置から右にテラス状の突き出しがありその先端にそれらしき

岩。見た目は如何にも小さく違和感。だが、よく考えたら

これは榛名山塊の有名な岩塊の様に岩自体を眺めるのではなく

岩に切り込みがあるのでこの岩に登って景観を楽しむ展望用の

岩だと悟った。

但し、北見とは言いながらこの位置は既に頂上台地の向きが

東西ではなく東北・南西だから見える主体は西北から南西に

かけての範囲だろう。

正面には烏帽子岳、右への流れは梓山などがある東吾妻の山並み。

更に右の山々。冬季ならその奥の雪嶺も望めるのだろうが

霞状態では写らない。

見慣れた五万石、右奥に小野子三山が薄く見えている。

二つ岳と左に水沢山が小さく。

ドカンと貫禄の相馬山、すそ野に見える開拓地はソーラー施設?

北見岩から離れて僅かに進み一寸した岩の段差を左から乗り

越えると頂上着で再び展望が開ける。

榛名湖を囲む三王者と云われる左から榛名富士・掃部ヶ岳・

烏帽子岳。

二つ岳と左に小さく水沢山。

左の二つ岳と右に相馬山。

榛名湖と掃部ヶ岳。左奥に鷲ノ巣山と李ヶ岳。

右の榛名富士と左に三つ峰山。

頂上標識は大分年月が経っているらしく錆が出ている。

最後に本日の爺イで今日の一日一山はオワリ。

臥牛山から消えた頂上標識

2008-11 撮影

2009-11 撮影

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます