今日も朝から福岡で高齢者(81)が引き起こした死傷者の多い

交通事故のニュースでワイドショーは持ち切り。最近特に

高齢者事故が頻発しているが当事者は恐らく自分は健常だと

思っていたに相違ない。だとすれば爺イのような高齢者は

自覚の有無に関係なく身体能力は確実に数段劣化している

のだからそれ相応の対処を心掛けなければならない。

それがホントの意味の「自己責任」の真髄なのではなかろうか。

先日、榛名の低山・旭岳に行ってから沼の原をゆうすげの道で

横断しスルス峠で躑躅見物をした時も確かに疲労感の自覚も

なかったがこの無自覚が災いの元だと悟り?を開いて

今後は家族の制約から時間制限もあるのでどんな低山でも

一日一山と決めている。特に制限時間に縛られた急ぎの下山、

飛ばし気味の帰宅走行などは危険が一杯だろう。

何時ものフリーで四時間を使える月曜日、真夏の支度で榛名に

向かった。

目的は榛名低山に関する各氏の記事で最近目にした初見の標識を

画像コレクションに加えるため。

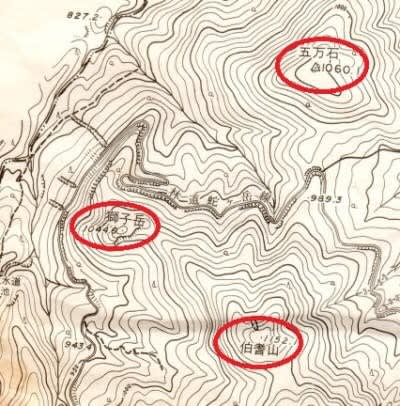

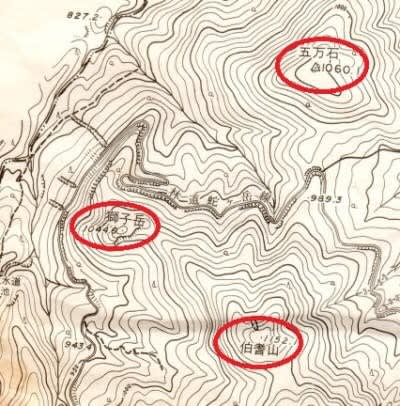

場所は国土院地形図には山名もないが、旧伊香保町全図に記載のある

「獅子岳1144m」。周囲との位置関係は下の地図。

榛東村・水沢・伊香保温泉を経て県道33号線でカーブ11から

14迄の波乗りを楽しんでからカーブ17の林道入口に駐車。

ここはゲートが閉められているが時々林道管理者が

軽トラで通行するから間違ってもゲート正面の駐車は避け

なくてはならない。

セミの声だけの高原気分の林道を蛇行を繰り返しながら

推定で500m位歩くと五万石登山口前。時間があったら帰路に

一寸覗いて忘れている登路を確認する積り。

ここから林道はやや下り目。

更に同じような距離を進むと左急カーブの標識の所が登山口。

かつては目の前の斜面に取りついて上の峠道に合流したが

今はそんな無謀は出来ない。

左手に割れている窪を見るとちゃんと踏み跡。

斜面を少し右寄りに登ると直ぐに明確な峠道を歩ける。

この先は獅子岳と伯耆山の鞍部になるが道は乗り越しで

蛇が岳林道の南部に合流するので爺イは峠道と思っている。

斜面登りなので傾斜もややきつい蛇行道、道幅も広い所、

足幅程度の狭い所がまちまちで谷側の路肩は極めて脆い。

峠に到着で一呼吸。左への尾根が一本登りで伯耆山、かっての

種山西コースと同様に極め付きのツツジ科のしぶとい藪だつたが

何時の間にか歩行幅がきちんと刈り払われた。

目標は右の小尾根。

取りつきは大量の落葉が堆積している上に意外に摑まる立木の

少ない尾根道。写真でみるより遥かに急登。

でも頂上岩までの標高差はたったの30m程度だから気楽。

この大岩脇を左に抜けると尾根は南向きに変わる。

尾根道にはこんなコブ状のものが一つだけ。

その先の二番目のコブに見えるのがもう頂上。

頂上岩の直ぐ右に着く。

その手前の右手に小さなテラス状の突き出しがあり樹葉の間から

可成り離れた小野子三山が見える。

その右には五万石。

情報に従って標識を探したら樹幹に小さな標識発見。爺イとしては

始めてみるもの。よく見ると透明アクリル板に書かれた可成り

手の込んだもの。文字以外は素透しなので背景が同化するし

正面は撮影者の影や背面の樹木が写るので撮影向きではない。

そこで裏にメモ用紙を押し込んで撮ったのがこれ。

さらに赤い小物入れの端を押し込んでみた。獅子岩ではなく獅子岳なんだがなーと

ブヅブツ独り言。

細道で岩を回って南側の小スペースから一枚。と、細い枝に

小さな標識。

これが「ビール空き缶利用」と云われるものだろうが

「獅子岩岳」と念の入れ過ぎか? 獅子岩の名は子持山に

有名処があるので規模から云っても遠慮して獅子岳が良いな。

南東から眺めると切れ落ちは物凄い。

ここからの展望はまずまずの規模。

西南西には水平直線距離で1.6km程の烏帽子岳。この山の登路は

鬢櫛山との鞍部からなので歩行標高差は180mに過ぎないが

ここから見える東面は沼尾川へ落ち込んでいるが落差は500m。

その僅か左の南南西には直線距離2.2kmの榛名富士とその左手前に

蛇が岳。

東には三つの山塊が並ぶが、左が伯耆山。真ん中は伯耆山と

臥牛山の間にある長さ180mの南北台地でp-1200mと云われる。

南北台地を横から見ているので山に見える。

一番右は臥牛山。

北を見ると先ほど見た五万石。あまり形は良くないが紅葉時期には

見事な錦絵に変貌する。

狭いテラスの隅にかって爺イの付けた標識の残骸。土に戻るのは

どっちが先になるだろうか。

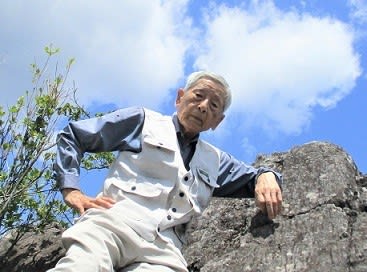

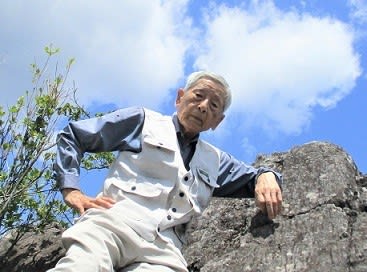

本日の爺イを撮って日陰のテラスに戻り一休みしてから下山開始。

今日から一日一山だからこれで十分。

林道を戻る途中で五万石を偵察。白杭から50mくらい西に表示はないが

一目で登山道と分かる踏み跡。

直ぐに尾根道風になりリボンの目印付きの「山」標柱。

真っ直ぐに踏み跡が続く。

やがて前面に壁の様な斜面、写真より遥かに傾斜は強い。

確か、ずっと以前来たときはやや右手の尾根道の下がっている方に

進んだ記憶がある。今度の来る機会があれば参考になることを

確認して帰路に就く。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

交通事故のニュースでワイドショーは持ち切り。最近特に

高齢者事故が頻発しているが当事者は恐らく自分は健常だと

思っていたに相違ない。だとすれば爺イのような高齢者は

自覚の有無に関係なく身体能力は確実に数段劣化している

のだからそれ相応の対処を心掛けなければならない。

それがホントの意味の「自己責任」の真髄なのではなかろうか。

先日、榛名の低山・旭岳に行ってから沼の原をゆうすげの道で

横断しスルス峠で躑躅見物をした時も確かに疲労感の自覚も

なかったがこの無自覚が災いの元だと悟り?を開いて

今後は家族の制約から時間制限もあるのでどんな低山でも

一日一山と決めている。特に制限時間に縛られた急ぎの下山、

飛ばし気味の帰宅走行などは危険が一杯だろう。

何時ものフリーで四時間を使える月曜日、真夏の支度で榛名に

向かった。

目的は榛名低山に関する各氏の記事で最近目にした初見の標識を

画像コレクションに加えるため。

場所は国土院地形図には山名もないが、旧伊香保町全図に記載のある

「獅子岳1144m」。周囲との位置関係は下の地図。

榛東村・水沢・伊香保温泉を経て県道33号線でカーブ11から

14迄の波乗りを楽しんでからカーブ17の林道入口に駐車。

ここはゲートが閉められているが時々林道管理者が

軽トラで通行するから間違ってもゲート正面の駐車は避け

なくてはならない。

セミの声だけの高原気分の林道を蛇行を繰り返しながら

推定で500m位歩くと五万石登山口前。時間があったら帰路に

一寸覗いて忘れている登路を確認する積り。

ここから林道はやや下り目。

更に同じような距離を進むと左急カーブの標識の所が登山口。

かつては目の前の斜面に取りついて上の峠道に合流したが

今はそんな無謀は出来ない。

左手に割れている窪を見るとちゃんと踏み跡。

斜面を少し右寄りに登ると直ぐに明確な峠道を歩ける。

この先は獅子岳と伯耆山の鞍部になるが道は乗り越しで

蛇が岳林道の南部に合流するので爺イは峠道と思っている。

斜面登りなので傾斜もややきつい蛇行道、道幅も広い所、

足幅程度の狭い所がまちまちで谷側の路肩は極めて脆い。

峠に到着で一呼吸。左への尾根が一本登りで伯耆山、かっての

種山西コースと同様に極め付きのツツジ科のしぶとい藪だつたが

何時の間にか歩行幅がきちんと刈り払われた。

目標は右の小尾根。

取りつきは大量の落葉が堆積している上に意外に摑まる立木の

少ない尾根道。写真でみるより遥かに急登。

でも頂上岩までの標高差はたったの30m程度だから気楽。

この大岩脇を左に抜けると尾根は南向きに変わる。

尾根道にはこんなコブ状のものが一つだけ。

その先の二番目のコブに見えるのがもう頂上。

頂上岩の直ぐ右に着く。

その手前の右手に小さなテラス状の突き出しがあり樹葉の間から

可成り離れた小野子三山が見える。

その右には五万石。

情報に従って標識を探したら樹幹に小さな標識発見。爺イとしては

始めてみるもの。よく見ると透明アクリル板に書かれた可成り

手の込んだもの。文字以外は素透しなので背景が同化するし

正面は撮影者の影や背面の樹木が写るので撮影向きではない。

そこで裏にメモ用紙を押し込んで撮ったのがこれ。

さらに赤い小物入れの端を押し込んでみた。獅子岩ではなく獅子岳なんだがなーと

ブヅブツ独り言。

細道で岩を回って南側の小スペースから一枚。と、細い枝に

小さな標識。

これが「ビール空き缶利用」と云われるものだろうが

「獅子岩岳」と念の入れ過ぎか? 獅子岩の名は子持山に

有名処があるので規模から云っても遠慮して獅子岳が良いな。

南東から眺めると切れ落ちは物凄い。

ここからの展望はまずまずの規模。

西南西には水平直線距離で1.6km程の烏帽子岳。この山の登路は

鬢櫛山との鞍部からなので歩行標高差は180mに過ぎないが

ここから見える東面は沼尾川へ落ち込んでいるが落差は500m。

その僅か左の南南西には直線距離2.2kmの榛名富士とその左手前に

蛇が岳。

東には三つの山塊が並ぶが、左が伯耆山。真ん中は伯耆山と

臥牛山の間にある長さ180mの南北台地でp-1200mと云われる。

南北台地を横から見ているので山に見える。

一番右は臥牛山。

北を見ると先ほど見た五万石。あまり形は良くないが紅葉時期には

見事な錦絵に変貌する。

狭いテラスの隅にかって爺イの付けた標識の残骸。土に戻るのは

どっちが先になるだろうか。

本日の爺イを撮って日陰のテラスに戻り一休みしてから下山開始。

今日から一日一山だからこれで十分。

林道を戻る途中で五万石を偵察。白杭から50mくらい西に表示はないが

一目で登山道と分かる踏み跡。

直ぐに尾根道風になりリボンの目印付きの「山」標柱。

真っ直ぐに踏み跡が続く。

やがて前面に壁の様な斜面、写真より遥かに傾斜は強い。

確か、ずっと以前来たときはやや右手の尾根道の下がっている方に

進んだ記憶がある。今度の来る機会があれば参考になることを

確認して帰路に就く。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます