今月の始め、tomoさんの和尚台の見事な紅葉写真を見たがその直ぐ後で

あおちゅうさんの岩櫃山の記事で赤岩コース付近はこれからとなっていたので

一週間後の今日辺りは丁度良いと思ってR-145、時計回りの周回から東の城址を

通過して滝峨山経由で原町に降りて電車で駐車場所に戻って来る予定。

駐車場所は無人駅の郷原、駅前広場の西側に行けば契約者の名札の無い

スペースが5-6台分ある(9.15)。

ここから約1.5Kと云われる登山口まで車道歩き。途中の道標には「P」がはっきりと

書かれているので周回でなければ奥まで車で行くのだろう。

右手には岩櫃山が角度によって色々な姿を見せる。落差200mと聞いている南面の断崖が

物凄い。

やがて登山者用駐車場、新しく整地されたようだが余り広くは無く、

今日は一台も無い。

古谷丁字路に突き当たると右・赤岩通り、左・蜜岩通りの分岐。

近くの案内図では既に開放されている筈の赤岩コースには未だ「x」が付き

大きな字の「閉鎖中」はそのまま残っている。これでは不安なので

蜜岩コースを行く事に。

蜜岩登山口は未だ先なので緩い傾斜を登っていくと岩櫃が違った姿。

この集落の右手の一番奥の家の角を右折していく。

再び岩櫃を眺めるが厳しい姿にやや緊張。

右に何かの設備、その脇に熊注意看板。だが、派手に熊よけ鈴を鳴らしていくと

若しかして会えるかも知れないカモシカも姿を見せなくなるので鈴をザックに

押し込む。

やっと登山口、今までの車道から一変して林の中をいきなりの蛇行で急登。

岩ヒバ採取禁止の看板、岩ヒバは赤岩コースだけだと思っていたがこっちにも

あるらしい。

周囲を眺めると僅かに紅葉。

足元ばかり見て登っていたら「蜜岩神社」の道標、どうやら右手の高みに

在るらしいが駄目印がついているので当然の事にパス。そう云えば登山口に

しめ縄があると聞いていたが全く気付かずに来てしまっている。

道は厳しいがしっかりした木枠段があるので足弱には大助かり。

最初の鎖場に来た。やや錆び付いているが傾斜は左程ではない。

この大岩では道標で左に回るが登りきって左を見たらチャント回り道が

付いていたので無理する事も無かった。

一呼吸置いて初めて周りを見る余裕、目の前には見事な紅葉。若しかすると

登りに真剣でこんな景観を幾つも見逃していたのかも知れない。

やがて稜線鞍部らしきものが遥か上方に見えた。

幾つものの鎖を過ぎ

前方に梯子も見えるが崩れかかっており、脇に新品の鎖があるので梯子はパス。

この周辺も紅葉が見事。

またまた鎖。

最後はこの木枠段、漸く鞍部が近い。

鞍部に到着、道標に頂上まで0.8kとあるのを見て未だ先が長いのかと憂鬱。

鞍部からは直ぐに厳しい登り、登りの途中で背後で激しい落石の音と、ざわざわと

落ち葉を蹴散らすような気配。遂にお出ましかと思って鎖を腕にホールドして

振り返る。と、騒ぎの元凶は猿の集団。カメラを構えるが体勢が不安定の上に

彼らの動きが早すぎるので殆ど手ブレで写真にならず。唯一これだけ。

何とか「天狗の架け橋」に到着、勿論迂回路を使う積りだったが、丁度向こうから

二人連れが渡りつつあった。男性が先に渡ったが女性が途中で立ち往生、はらはら

して見ていたが何とか通過した。

架け橋渡りはほんの一瞬だが迂回路は梯子・鎖・梯子と続いて結構面白いんだがな。

周りきって振り返ると架け橋が良く分かる。上を通過したのではこの形は見えない。

その先にも長い鎖で迂回路の出口。

やがて上から見た架け橋、30cm幅しかなくて足が出ないというのはほんの1.5m程。

更に進んで振り返ると大きな松の向こうに二つの山、若しかすると吾嬬や薬師?

前方には尖塔にも見える頂上、あんなところに登るのかと心配になる。

やがて「鷹巣遺跡」の道標、ここに行ったと言う記録は見た事が無いので爺イなどは

当然にパス。頭の中はさっき見たトンガリ山の事で一杯。

こんな岩の穴を潜る、これが石門か?

その先も厳しい登りで頂上直下に向かう。

直下からは右に回り道が付いておりここれで約半周して鎖場に向かうのだ。

回り道からは南の市街地が眼下に広がる。

やがて鎖場、二本の鎖を交互に使いながら懸命に這い登る。爺イの握力と腕力では

もうこの程度がギリギリの限界だ。だが、こんな登りを経験してきたお蔭で

生来の高度恐怖症はいつの間にか克服されているから山様様だ。

狭い頂上に到着(11.33)。

標識は三枚。

本日の爺イ、本当は足元の1m下は岩台地だから年賀状用のインチキ写真。

下山後に気が付いたがここにある筈の三角点を見逃してしまった。

(帰宅後に調べたら三角点は頂上岩に埋め込まれた金属標なので「柱」を

探す積りでは見逃し勝ち)

生憎の薄曇気配で周辺の山は霞状態。直ぐ近くのこれは九合目と言われる展望台?

さっきも眺めた吾嬬と薬師。あとは写真にならず。

登りよりも慎重に頂上を降りて展望台に向かう。またもや右に迂回路、テープは

あるが脇が開いているので少し辿るが直ぐ下に平地が見えるのにヤッパリ

駄目で引き返し。またまた、怖い思いでこんなところ。

展望台から遠方の景観とさっきの頂上。

展望台を苦労して下って振り返ると物凄い岩だつた。

漸く普通の登山路風になって一安心。

八合目を通過。

どうやら道なりで「沢通り」に入っているようだ。

小さなケルンに一つ積み重ねておく。

やがて「原町方面」の道標がでるので安心して下るが岩ゴロで歩き難い。

大岩をすり抜けて下ると「天狗の蹴上げ岩」。

この先から尾根通りにルートを変えて赤岩下山口付近の紅葉を見る予定だったが

足元ばかりに注意がいってしまった様で分岐を見逃しそのまま沢通り。

最近は余り見なくなった懐かしいマムシ草が一本ひっそりと。

五合目の標識を通過、此処までに幾つもあった筈なのにこれが始めて。

この道標で漸く沢を渡って沢筋とはお別れ。

今まで原町だけだった道標に始めて岩櫃城址の名前が出てきてほっとする。

少し登ると右から尾根通りが合流してくる。

左手の樹幹から城郭の一部だつた「平沢集落」。岩櫃城は、本城・天狗の丸・

柳沢砦(支城)と平沢地区の4つの地域からなる特殊構造(縄張り)の複合城郭。

柳沢砦とは今の滝峨山の山頂である。

ここは根小屋で本丸北側のほぼ平坦な場所で、平時に於ける家臣等の居住地。

ほんの少しで「居館」という錆びた看板だからここは「三の丸の郭」。

そして指揮中枢の本丸と見られる城址の前で再びの爺イ。

近くの東屋は埃に埋もれているので展望の良い叢で昼食と休憩(12.43)

ゆっくり休んで下山開始、ここは地形図上で594mの黒ポッチの地点だから

まだまだ下山は続く。

二の丸を過ぎ中城跡を通る。

長く下って漸く下の道に合流(13.24)。

登山口の小屋を過ぎると

標高311mと書かれた駐車場。

休まず下りの舗装路を行くと城郭の一角「天狗の出丸」。今は岩櫃神社や農地だが

大手口前の半独立出丸で、真田忍びの鍛錬・活動拠点とされるところ。

さて、今度は滝峨山を目指してこんな車道を足早に下っていく。

左手に見えて来たのが多分滝峨山。

取り敢えず、目印の貯水池に向かい、西側の一辺を通過。

直ぐに左に切り返して蛇行道を長々と歩くが途中の紅葉で単調を紛らわす。

大きな車道に合流して右折すると僅かの距離でこの道標を見る。

山手に入って二股を右に行くと崩落で進入禁止のテープ、戻って左に行くと

沢に下りるがその後、道標が見つからなくてウロウロするも時間ばかり

費やして滝峨山の第三石門への方向がわからない。其の内に原町発の電車の

時間が気になって諦めて車道に戻って原町市街地に向かって下り続ける。

左手に見える滝峨山に未練たらたらでR-145に到達してバイパスを東進。

目印の温泉前を通過すると

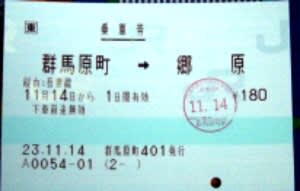

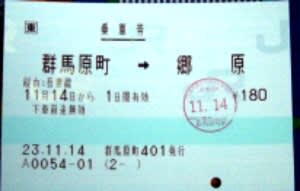

僅かの距離で群馬原町駅、時間は十分過ぎるほど余っていた(14.17)。

ガラガラに空いた車両で郷原に戻る。料金は180円なりだがスイカの使用範囲外。

で、本日も無事に帰着だが実感として鎖場はもうやめた方が良さそうだ。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

あおちゅうさんの岩櫃山の記事で赤岩コース付近はこれからとなっていたので

一週間後の今日辺りは丁度良いと思ってR-145、時計回りの周回から東の城址を

通過して滝峨山経由で原町に降りて電車で駐車場所に戻って来る予定。

駐車場所は無人駅の郷原、駅前広場の西側に行けば契約者の名札の無い

スペースが5-6台分ある(9.15)。

ここから約1.5Kと云われる登山口まで車道歩き。途中の道標には「P」がはっきりと

書かれているので周回でなければ奥まで車で行くのだろう。

右手には岩櫃山が角度によって色々な姿を見せる。落差200mと聞いている南面の断崖が

物凄い。

やがて登山者用駐車場、新しく整地されたようだが余り広くは無く、

今日は一台も無い。

古谷丁字路に突き当たると右・赤岩通り、左・蜜岩通りの分岐。

近くの案内図では既に開放されている筈の赤岩コースには未だ「x」が付き

大きな字の「閉鎖中」はそのまま残っている。これでは不安なので

蜜岩コースを行く事に。

蜜岩登山口は未だ先なので緩い傾斜を登っていくと岩櫃が違った姿。

この集落の右手の一番奥の家の角を右折していく。

再び岩櫃を眺めるが厳しい姿にやや緊張。

右に何かの設備、その脇に熊注意看板。だが、派手に熊よけ鈴を鳴らしていくと

若しかして会えるかも知れないカモシカも姿を見せなくなるので鈴をザックに

押し込む。

やっと登山口、今までの車道から一変して林の中をいきなりの蛇行で急登。

岩ヒバ採取禁止の看板、岩ヒバは赤岩コースだけだと思っていたがこっちにも

あるらしい。

周囲を眺めると僅かに紅葉。

足元ばかり見て登っていたら「蜜岩神社」の道標、どうやら右手の高みに

在るらしいが駄目印がついているので当然の事にパス。そう云えば登山口に

しめ縄があると聞いていたが全く気付かずに来てしまっている。

道は厳しいがしっかりした木枠段があるので足弱には大助かり。

最初の鎖場に来た。やや錆び付いているが傾斜は左程ではない。

この大岩では道標で左に回るが登りきって左を見たらチャント回り道が

付いていたので無理する事も無かった。

一呼吸置いて初めて周りを見る余裕、目の前には見事な紅葉。若しかすると

登りに真剣でこんな景観を幾つも見逃していたのかも知れない。

やがて稜線鞍部らしきものが遥か上方に見えた。

幾つものの鎖を過ぎ

前方に梯子も見えるが崩れかかっており、脇に新品の鎖があるので梯子はパス。

この周辺も紅葉が見事。

またまた鎖。

最後はこの木枠段、漸く鞍部が近い。

鞍部に到着、道標に頂上まで0.8kとあるのを見て未だ先が長いのかと憂鬱。

鞍部からは直ぐに厳しい登り、登りの途中で背後で激しい落石の音と、ざわざわと

落ち葉を蹴散らすような気配。遂にお出ましかと思って鎖を腕にホールドして

振り返る。と、騒ぎの元凶は猿の集団。カメラを構えるが体勢が不安定の上に

彼らの動きが早すぎるので殆ど手ブレで写真にならず。唯一これだけ。

何とか「天狗の架け橋」に到着、勿論迂回路を使う積りだったが、丁度向こうから

二人連れが渡りつつあった。男性が先に渡ったが女性が途中で立ち往生、はらはら

して見ていたが何とか通過した。

架け橋渡りはほんの一瞬だが迂回路は梯子・鎖・梯子と続いて結構面白いんだがな。

周りきって振り返ると架け橋が良く分かる。上を通過したのではこの形は見えない。

その先にも長い鎖で迂回路の出口。

やがて上から見た架け橋、30cm幅しかなくて足が出ないというのはほんの1.5m程。

更に進んで振り返ると大きな松の向こうに二つの山、若しかすると吾嬬や薬師?

前方には尖塔にも見える頂上、あんなところに登るのかと心配になる。

やがて「鷹巣遺跡」の道標、ここに行ったと言う記録は見た事が無いので爺イなどは

当然にパス。頭の中はさっき見たトンガリ山の事で一杯。

こんな岩の穴を潜る、これが石門か?

その先も厳しい登りで頂上直下に向かう。

直下からは右に回り道が付いておりここれで約半周して鎖場に向かうのだ。

回り道からは南の市街地が眼下に広がる。

やがて鎖場、二本の鎖を交互に使いながら懸命に這い登る。爺イの握力と腕力では

もうこの程度がギリギリの限界だ。だが、こんな登りを経験してきたお蔭で

生来の高度恐怖症はいつの間にか克服されているから山様様だ。

狭い頂上に到着(11.33)。

標識は三枚。

本日の爺イ、本当は足元の1m下は岩台地だから年賀状用のインチキ写真。

下山後に気が付いたがここにある筈の三角点を見逃してしまった。

(帰宅後に調べたら三角点は頂上岩に埋め込まれた金属標なので「柱」を

探す積りでは見逃し勝ち)

生憎の薄曇気配で周辺の山は霞状態。直ぐ近くのこれは九合目と言われる展望台?

さっきも眺めた吾嬬と薬師。あとは写真にならず。

登りよりも慎重に頂上を降りて展望台に向かう。またもや右に迂回路、テープは

あるが脇が開いているので少し辿るが直ぐ下に平地が見えるのにヤッパリ

駄目で引き返し。またまた、怖い思いでこんなところ。

展望台から遠方の景観とさっきの頂上。

展望台を苦労して下って振り返ると物凄い岩だつた。

漸く普通の登山路風になって一安心。

八合目を通過。

どうやら道なりで「沢通り」に入っているようだ。

小さなケルンに一つ積み重ねておく。

やがて「原町方面」の道標がでるので安心して下るが岩ゴロで歩き難い。

大岩をすり抜けて下ると「天狗の蹴上げ岩」。

この先から尾根通りにルートを変えて赤岩下山口付近の紅葉を見る予定だったが

足元ばかりに注意がいってしまった様で分岐を見逃しそのまま沢通り。

最近は余り見なくなった懐かしいマムシ草が一本ひっそりと。

五合目の標識を通過、此処までに幾つもあった筈なのにこれが始めて。

この道標で漸く沢を渡って沢筋とはお別れ。

今まで原町だけだった道標に始めて岩櫃城址の名前が出てきてほっとする。

少し登ると右から尾根通りが合流してくる。

左手の樹幹から城郭の一部だつた「平沢集落」。岩櫃城は、本城・天狗の丸・

柳沢砦(支城)と平沢地区の4つの地域からなる特殊構造(縄張り)の複合城郭。

柳沢砦とは今の滝峨山の山頂である。

ここは根小屋で本丸北側のほぼ平坦な場所で、平時に於ける家臣等の居住地。

ほんの少しで「居館」という錆びた看板だからここは「三の丸の郭」。

そして指揮中枢の本丸と見られる城址の前で再びの爺イ。

近くの東屋は埃に埋もれているので展望の良い叢で昼食と休憩(12.43)

ゆっくり休んで下山開始、ここは地形図上で594mの黒ポッチの地点だから

まだまだ下山は続く。

二の丸を過ぎ中城跡を通る。

長く下って漸く下の道に合流(13.24)。

登山口の小屋を過ぎると

標高311mと書かれた駐車場。

休まず下りの舗装路を行くと城郭の一角「天狗の出丸」。今は岩櫃神社や農地だが

大手口前の半独立出丸で、真田忍びの鍛錬・活動拠点とされるところ。

さて、今度は滝峨山を目指してこんな車道を足早に下っていく。

左手に見えて来たのが多分滝峨山。

取り敢えず、目印の貯水池に向かい、西側の一辺を通過。

直ぐに左に切り返して蛇行道を長々と歩くが途中の紅葉で単調を紛らわす。

大きな車道に合流して右折すると僅かの距離でこの道標を見る。

山手に入って二股を右に行くと崩落で進入禁止のテープ、戻って左に行くと

沢に下りるがその後、道標が見つからなくてウロウロするも時間ばかり

費やして滝峨山の第三石門への方向がわからない。其の内に原町発の電車の

時間が気になって諦めて車道に戻って原町市街地に向かって下り続ける。

左手に見える滝峨山に未練たらたらでR-145に到達してバイパスを東進。

目印の温泉前を通過すると

僅かの距離で群馬原町駅、時間は十分過ぎるほど余っていた(14.17)。

ガラガラに空いた車両で郷原に戻る。料金は180円なりだがスイカの使用範囲外。

で、本日も無事に帰着だが実感として鎖場はもうやめた方が良さそうだ。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

私も逆周りで歩きましたが、スリルの連続でした。

何時か一緒に怖くない里山を歩きたいですね。

最近は握力・腕力の衰えを実感しますが

多少は臆病で慎重のほうが事故に繋がらないと

言い訳しながら登っています。

裏妙義をトレッキングしながら紅葉を見てきましたので後日アツプします。