七福神めぐり第二弾は榛名神社。明日は大雨の予報が出たので山手が

雪になれば榛名神社は歩き難くなるから行くなら今日の内。老齢者の

禁手は「あとで」「その内」「追々に」と思っているから爺イは

「思い立ったら即実行」。

ゴルフ場通いで慣れたr-29で室田四つ角、r-211に乗り換えて北上。

ベルエアC.C分岐を右に見て進み、KGゴルフ入り口信号手前で

榛名神社の一の鳥居。

本殿から離れた上室田町に建っているのだか神社の歴史にそぐわない新品。

皇紀2600年(1940年)を記念して1942年に建てられた鳥居も

74年が経過したところで数年前に改築されたのだ。

一の鳥居から推定で6K程走行すると榛名山町の榛名神社前。

平成の大合併のとき、旧榛名町の名前は残らなかったが、ここの榛名山町と

湖畔の榛名湖町だけに「榛名」の名が残った。

目の前の荘厳な随神門に釣られて直ぐに潜ったらその右手前に鎮座する

毘沙門天像を見逃してしまう。そう云えば麻芋七滝見物と一緒に出来る

麻芋七福神めぐりでも碓氷川を渡る橋に釣られると後ろに離れている

寿老人を見逃して滝のある渓流沿いの道を何回も歩いて探し回る羽目に

なるのと似ている。

毘沙門天

随神門は入母屋造で瓦棒銅板葺きの八脚門、1847年の建立と伝えられ国指定重要文化財。

神仏習合時代は仁王門として運慶作と伝えられる仁王像が置かれていたそうだが、

神仏分離令により二体の仁王像は焼かれ、1907年に随神像が祀られてから随神門と

呼ばれるようになったとの事。

早い話が 仁王が入っていれば「仁王門」、四天王が前後左右に入っていれば

「四天門」、四天王のうち2つが入っていれば「二天門」、随神が入っていれば

「随神門」、二階建てなら「楼門」なのだ。

「随神」とは、社殿や神社社地などを守る神様とされ、矢大神・左大神とか

左大臣・右大臣という俗称で馴染み深い。勿論、左大臣が格上なのだが

内裏からみた方向を表しているので、実際には向かって右側が左大臣、左側が右大臣。。

随神お二人の姿

門を潜ると直ぐに朱塗りの禊橋があり寿老人が待っている。

やがて右手の渓流の対岸に鞍掛岩。とは云っても崩落が進んだのか

道標に書いてある「中腹」を注視しても何処だか?確認不能。

参道は石畳で場所によっては可なりの傾斜で直線的に延びていく。

歩きながらふと左の斜面を見ると秋葉神社一の鳥居が見え細道もあり

この先には社殿は無くその残骸が散乱し数個の石宮と三角点が置かれて

いるだけ。

右手に布袋尊

天神峠への道の分岐で塩原太助奉納玉垣がある。

塩原太助は利根郡新治村 生まれの1743年~1816年の人。炭屋奉公から身を

起こし大商人に成長。

富豪になってからも謙虚な気持ちで清潔な生活を送り、私財を投じて道路改修や

治水事業などを行ったとされる。その塩原太助が、江戸へ出る時に榛名神社に祈願をし、

成功した後、この玉垣を奉納したという。施工は高名な高遠石工の藤沢政吉。

福禄壽

左上部に奇岩、夕日岳・朝日岳とあるが写真はどうやら夕日岳。

恵比寿尊

三重塔手前に狛犬 年代不明

参道に接して三重の塔、1869年の創建で、三重の塔としては県内唯一で

市指定重要文化財。

この類の塔はお寺が本場の意識が強いのに神仏習合の名残りでここでは神社に

存在するが、何となく憚って神宝殿とも呼ぶらしい。

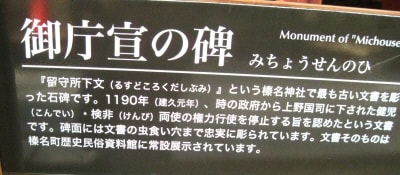

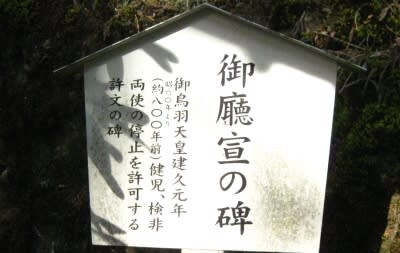

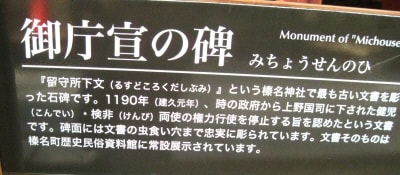

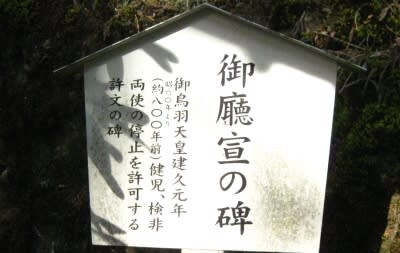

御庁宣の碑 8794 8742

塞神社 (さいのかみしゃ)

塞の神は「道祖神」と同等で、厄災の侵入防止や土地の守り神として祀られたものという。

「賽」の言葉が侵入防止と言うことかな? つまりここは邪気払いスポット?

入り口の禊橋と同じつくりの神橋

神橋の上から看板に従って左上部を眺めると行者渓

かつて修験者が修行をした渓谷で安藤広重六十余州名所 版画絵の中に

「上野国榛名山雪中」として選ばれたところらしい。彼の役小角もここで修行を

おこなったとの伝説があるそうな。

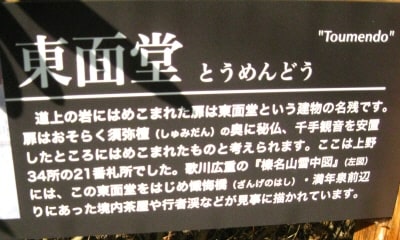

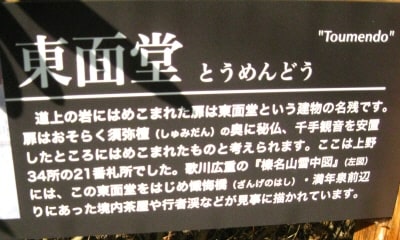

山の斜面中腹に何やら扉のようなもの、これが東面堂。

弁財天

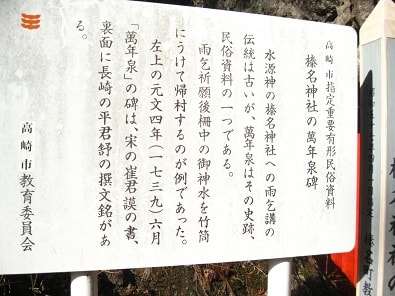

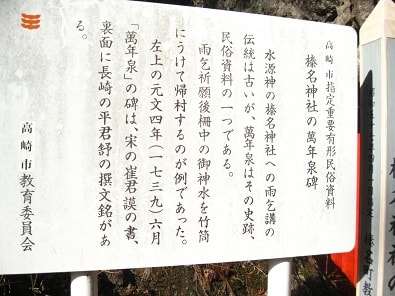

左に万年泉の碑

万年泉

石段の上にピカピカの手水屋

右手の斜面に瓶子の滝

両脇の岩を神に捧げる神酒を入れる器の瓶子(みすず)に見立てて、

そこから落ちる滝ということで、この名がついたんだとか。

それで思い出すのは1177年に西行法師などが首謀した平氏打倒の鹿ケ谷謀議の時

「瓶子が倒れた。いや、平氏が倒れたぞ」と酔ってはしゃぐ同盟者の姿を見て絶望した

同席の多田行綱が清盛に密告して陰謀露見となったな。

振り返ると巨木の矢立杉が屹立。とてもカメラのフレームに入りきれない。上から撮る。

高さ55m、目通り9.4m、樹齢は推定600年の触れ込み。

武田信玄が箕輪攻めに際して戦勝祈願をし、境内の木に矢を射たてる矢立神事を

行ったことに由来するが幡矢ヶ岳・旗矢ヶ岳などの山名由来を生んだのもこの合戦。

一寸外れて大黒天

七福神像の最後はこの大黒天で、双龍門へと続く石階段の右下にあるので

双竜門に圧倒され気をとられていると見逃し勝ち。右手には打ち出の小槌を持つ

食の神だ。

神幸殿

1859年の建立。神幸祭のとき神輿が出御しとどまる社殿。

神門

ここからが本当の境内入口とされる。

双竜門

本来の名称は「御唐門」らしいが龍の彫刻や絵によって双竜門の名が付いたとか。

双竜門掲額

鉾岩

双竜門と一体となっているかのような神々しいばかりの巨岩。

双竜門扉の竜

4枚の扉にそれぞれ丸く文様化された龍の彫刻が施されていることから、

双龍門との事だが二つ折り状態で太目の針金で固定されているので

観られるのは二枚だけ。上り竜と下り竜

すかし彫り 4枚

双龍門羽目板の「三国志」の透かし彫りは前後左右裏表に八枚あるが外側は

足場が危険で見られないから撮れるのは裏を除いた四枚だけ。

門の天井絵をながめる。

この天井には水戸藩主徳川斎昭公が宋の哲宋皇帝勅製の墨を下賜した墨で上り竜、

下り竜が画かれているとされているが下の写真で観るとおり薄れていて確認不能

勿論、肉眼でも駄目で何やらうっすらとの程度。

木鼻狛犬

木鼻とは、縦の柱を横から貫いて出た柱(頭貫)の端の部分にほどこされた装飾のこと。

双竜門を潜って振り返り

双竜門の先は既にメイン広場。左手に国指定重要文化財の神楽殿。1764年に再建され

北面が唐破風造、南面が切妻造銅板葺で、北側が吹き放ちの舞台、南側を楽屋として

いるとの解説。格天井には花鳥図や神楽面が描かれているのが見えるが距離があるので

爺イのオンボロデジカメでは無理。

神楽殿の軒下にこんな像、力士? 少々威圧的だから何か意味があるんだろう。

神楽殿の右背後の巨岩に数個の穴か窪みが見える。この窪みが弥陀窟でここには

阿弥陀三尊が祀られているとも、弘法大師の彫った阿弥陀如来像が納められていた

ともいわれているとの事。

本殿の看板があるが見ているのは拝殿?

背後にお姿岩が圧倒的迫力。

榛名神社の奇岩の代表で、御姿岩は本殿背後にそびえ立ち神様そのものの姿で

あるとされるとか。

岩の頂部はまるで落下しそうで人間の頭のような形をして突き出し、途中の

くびれには御幣が飾られて入るそうだが良く見えない。御姿岩の下部には洞窟状の

空間があり、そこに「御内陣」と呼ばれる主祭神を祀る場が設けられていると聞いたが

光線の加減か?確認が出来なかった。

右手に回り横から見ると拝殿と本殿 の位置関係が良く判る。

左手が拝殿、右側が本社で両社殿を繋ぐのが幣殿。拝殿正面に本殿という看板が

あるので三つをひっくるめて本殿なのかな?

一見、本殿が岩に食い込んでいるようだ。

拝殿軒下に 左右海老虹梁に巻き付いた躍動感に満ちあふれた紅白の双龍。

海老虹梁とはエビのように湾曲した虹梁で唐様建築の特色の一。虹梁とは、

梁の一種で、虹のようにやや弓なりに曲がっているもの。

賽銭箱の彫刻は珍しい。

広場左脇に古鉄灯篭

1323年の奉納。材質が鉄で基礎の獅子が浮き彫りにされている格狭間の形状などに

鎌倉期の特徴がよく表れているとの事。

鉄燈籠としては群馬県内最古のものといわれるが笠の部分は後世の補作とされる。

左奥に国祖殿

国祖社はもと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、いつの頃からか本社の

そばに摂社として祭るようになったと伝えられ、1841年に

修復。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれていたらしい。

御祖霊嶽は数回行っているので懐かしい名前を聞いたものだ。

挙鼻は波間に龍。

挙鼻とは木鼻の一つだが拳こぶしに似た形のもの。

榛名神社の七福神を撮りに来たのに余りに見るものが多くてまるで

神社の見物に変わったが、兎に角「一箇所七福神」は無事終了。

次回は大田七福神を計画中。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

本日の榛名山七福神まとめ

雪になれば榛名神社は歩き難くなるから行くなら今日の内。老齢者の

禁手は「あとで」「その内」「追々に」と思っているから爺イは

「思い立ったら即実行」。

ゴルフ場通いで慣れたr-29で室田四つ角、r-211に乗り換えて北上。

ベルエアC.C分岐を右に見て進み、KGゴルフ入り口信号手前で

榛名神社の一の鳥居。

本殿から離れた上室田町に建っているのだか神社の歴史にそぐわない新品。

皇紀2600年(1940年)を記念して1942年に建てられた鳥居も

74年が経過したところで数年前に改築されたのだ。

一の鳥居から推定で6K程走行すると榛名山町の榛名神社前。

平成の大合併のとき、旧榛名町の名前は残らなかったが、ここの榛名山町と

湖畔の榛名湖町だけに「榛名」の名が残った。

目の前の荘厳な随神門に釣られて直ぐに潜ったらその右手前に鎮座する

毘沙門天像を見逃してしまう。そう云えば麻芋七滝見物と一緒に出来る

麻芋七福神めぐりでも碓氷川を渡る橋に釣られると後ろに離れている

寿老人を見逃して滝のある渓流沿いの道を何回も歩いて探し回る羽目に

なるのと似ている。

毘沙門天

随神門は入母屋造で瓦棒銅板葺きの八脚門、1847年の建立と伝えられ国指定重要文化財。

神仏習合時代は仁王門として運慶作と伝えられる仁王像が置かれていたそうだが、

神仏分離令により二体の仁王像は焼かれ、1907年に随神像が祀られてから随神門と

呼ばれるようになったとの事。

早い話が 仁王が入っていれば「仁王門」、四天王が前後左右に入っていれば

「四天門」、四天王のうち2つが入っていれば「二天門」、随神が入っていれば

「随神門」、二階建てなら「楼門」なのだ。

「随神」とは、社殿や神社社地などを守る神様とされ、矢大神・左大神とか

左大臣・右大臣という俗称で馴染み深い。勿論、左大臣が格上なのだが

内裏からみた方向を表しているので、実際には向かって右側が左大臣、左側が右大臣。。

随神お二人の姿

門を潜ると直ぐに朱塗りの禊橋があり寿老人が待っている。

やがて右手の渓流の対岸に鞍掛岩。とは云っても崩落が進んだのか

道標に書いてある「中腹」を注視しても何処だか?確認不能。

参道は石畳で場所によっては可なりの傾斜で直線的に延びていく。

歩きながらふと左の斜面を見ると秋葉神社一の鳥居が見え細道もあり

この先には社殿は無くその残骸が散乱し数個の石宮と三角点が置かれて

いるだけ。

右手に布袋尊

天神峠への道の分岐で塩原太助奉納玉垣がある。

塩原太助は利根郡新治村 生まれの1743年~1816年の人。炭屋奉公から身を

起こし大商人に成長。

富豪になってからも謙虚な気持ちで清潔な生活を送り、私財を投じて道路改修や

治水事業などを行ったとされる。その塩原太助が、江戸へ出る時に榛名神社に祈願をし、

成功した後、この玉垣を奉納したという。施工は高名な高遠石工の藤沢政吉。

福禄壽

左上部に奇岩、夕日岳・朝日岳とあるが写真はどうやら夕日岳。

恵比寿尊

三重塔手前に狛犬 年代不明

参道に接して三重の塔、1869年の創建で、三重の塔としては県内唯一で

市指定重要文化財。

この類の塔はお寺が本場の意識が強いのに神仏習合の名残りでここでは神社に

存在するが、何となく憚って神宝殿とも呼ぶらしい。

御庁宣の碑 8794 8742

塞神社 (さいのかみしゃ)

塞の神は「道祖神」と同等で、厄災の侵入防止や土地の守り神として祀られたものという。

「賽」の言葉が侵入防止と言うことかな? つまりここは邪気払いスポット?

入り口の禊橋と同じつくりの神橋

神橋の上から看板に従って左上部を眺めると行者渓

かつて修験者が修行をした渓谷で安藤広重六十余州名所 版画絵の中に

「上野国榛名山雪中」として選ばれたところらしい。彼の役小角もここで修行を

おこなったとの伝説があるそうな。

山の斜面中腹に何やら扉のようなもの、これが東面堂。

弁財天

左に万年泉の碑

万年泉

石段の上にピカピカの手水屋

右手の斜面に瓶子の滝

両脇の岩を神に捧げる神酒を入れる器の瓶子(みすず)に見立てて、

そこから落ちる滝ということで、この名がついたんだとか。

それで思い出すのは1177年に西行法師などが首謀した平氏打倒の鹿ケ谷謀議の時

「瓶子が倒れた。いや、平氏が倒れたぞ」と酔ってはしゃぐ同盟者の姿を見て絶望した

同席の多田行綱が清盛に密告して陰謀露見となったな。

振り返ると巨木の矢立杉が屹立。とてもカメラのフレームに入りきれない。上から撮る。

高さ55m、目通り9.4m、樹齢は推定600年の触れ込み。

武田信玄が箕輪攻めに際して戦勝祈願をし、境内の木に矢を射たてる矢立神事を

行ったことに由来するが幡矢ヶ岳・旗矢ヶ岳などの山名由来を生んだのもこの合戦。

一寸外れて大黒天

七福神像の最後はこの大黒天で、双龍門へと続く石階段の右下にあるので

双竜門に圧倒され気をとられていると見逃し勝ち。右手には打ち出の小槌を持つ

食の神だ。

神幸殿

1859年の建立。神幸祭のとき神輿が出御しとどまる社殿。

神門

ここからが本当の境内入口とされる。

双竜門

本来の名称は「御唐門」らしいが龍の彫刻や絵によって双竜門の名が付いたとか。

双竜門掲額

鉾岩

双竜門と一体となっているかのような神々しいばかりの巨岩。

双竜門扉の竜

4枚の扉にそれぞれ丸く文様化された龍の彫刻が施されていることから、

双龍門との事だが二つ折り状態で太目の針金で固定されているので

観られるのは二枚だけ。上り竜と下り竜

すかし彫り 4枚

双龍門羽目板の「三国志」の透かし彫りは前後左右裏表に八枚あるが外側は

足場が危険で見られないから撮れるのは裏を除いた四枚だけ。

門の天井絵をながめる。

この天井には水戸藩主徳川斎昭公が宋の哲宋皇帝勅製の墨を下賜した墨で上り竜、

下り竜が画かれているとされているが下の写真で観るとおり薄れていて確認不能

勿論、肉眼でも駄目で何やらうっすらとの程度。

木鼻狛犬

木鼻とは、縦の柱を横から貫いて出た柱(頭貫)の端の部分にほどこされた装飾のこと。

双竜門を潜って振り返り

双竜門の先は既にメイン広場。左手に国指定重要文化財の神楽殿。1764年に再建され

北面が唐破風造、南面が切妻造銅板葺で、北側が吹き放ちの舞台、南側を楽屋として

いるとの解説。格天井には花鳥図や神楽面が描かれているのが見えるが距離があるので

爺イのオンボロデジカメでは無理。

神楽殿の軒下にこんな像、力士? 少々威圧的だから何か意味があるんだろう。

神楽殿の右背後の巨岩に数個の穴か窪みが見える。この窪みが弥陀窟でここには

阿弥陀三尊が祀られているとも、弘法大師の彫った阿弥陀如来像が納められていた

ともいわれているとの事。

本殿の看板があるが見ているのは拝殿?

背後にお姿岩が圧倒的迫力。

榛名神社の奇岩の代表で、御姿岩は本殿背後にそびえ立ち神様そのものの姿で

あるとされるとか。

岩の頂部はまるで落下しそうで人間の頭のような形をして突き出し、途中の

くびれには御幣が飾られて入るそうだが良く見えない。御姿岩の下部には洞窟状の

空間があり、そこに「御内陣」と呼ばれる主祭神を祀る場が設けられていると聞いたが

光線の加減か?確認が出来なかった。

右手に回り横から見ると拝殿と本殿 の位置関係が良く判る。

左手が拝殿、右側が本社で両社殿を繋ぐのが幣殿。拝殿正面に本殿という看板が

あるので三つをひっくるめて本殿なのかな?

一見、本殿が岩に食い込んでいるようだ。

拝殿軒下に 左右海老虹梁に巻き付いた躍動感に満ちあふれた紅白の双龍。

海老虹梁とはエビのように湾曲した虹梁で唐様建築の特色の一。虹梁とは、

梁の一種で、虹のようにやや弓なりに曲がっているもの。

賽銭箱の彫刻は珍しい。

広場左脇に古鉄灯篭

1323年の奉納。材質が鉄で基礎の獅子が浮き彫りにされている格狭間の形状などに

鎌倉期の特徴がよく表れているとの事。

鉄燈籠としては群馬県内最古のものといわれるが笠の部分は後世の補作とされる。

左奥に国祖殿

国祖社はもと榛名山西部の御祖霊嶽にあったものを、いつの頃からか本社の

そばに摂社として祭るようになったと伝えられ、1841年に

修復。神仏分離以前は本地仏を安置し、本地堂とも呼ばれていたらしい。

御祖霊嶽は数回行っているので懐かしい名前を聞いたものだ。

挙鼻は波間に龍。

挙鼻とは木鼻の一つだが拳こぶしに似た形のもの。

榛名神社の七福神を撮りに来たのに余りに見るものが多くてまるで

神社の見物に変わったが、兎に角「一箇所七福神」は無事終了。

次回は大田七福神を計画中。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

本日の榛名山七福神まとめ

貴重な情報有難うございました。丁度200年ほど

前に活躍された方でお墓が桐生重文になっていること、

初めて知りました。高遠石工には多少興味を持っていたのですか彫刻家については全くの無知でした。

今後とも宜しくご指導ください。