今年の冬は少し高崎市内の石造物を訪ねる事にした。今までも史跡探訪と

称して相当廻った積りだが図書館で「高崎石仏研究会」の「高崎市の石造物」を

見つけたのでそれを参考にする。

手始めに乗附地区に数箇所あるという御嶽関連、先日藤岡の御嶽山を周回した

事との引っ掛かりである。この近辺でも御嶽信仰が盛んであった理由は

有名な秩父・御嶽山の麓にある「普寛神社」のこの説明板で良く分かる。

第一日目(12/14)

好天を確認して水とカメラにスニーカーという軽装で和田橋を渡って乗附へ。

場所のヒントは「金ヶ崎用水・田村隧道」だが勿論、国土院地形図にも

市街地地図にもその名前は載っていないが概念図で大方の見当はつく。

消防署南信号を右折(西)して貴族の森に駐車。

道の北側の碓氷川方面に細道。

ほんの僅かの距離で堤防の末端に合流。

西を見ると前方に石碑群があった。

直ぐ脇に隋道らしきもの。

その奥の道路側にも人工的な水路、これが金ヶ崎用水なんだろうか?

手前に巨大な「御神燈」

これが本命の「御嶽山座王大権現」。御嶽三座神第一位。

八海山大神。御嶽三座神第三位。

大日大聖不動。

三笠山大神。御嶽三座神第二位。

これで隋道上の丘を見終わっていよいよ、高崎市内(旧市内)で唯一山頂に祀られている

という御嶽山探し。勿論、地形図にも無い。大体、この観音丘陵はなだらかな丘の連なりで

目立つピークなどは無いから「山」と言われても見つけにくい。

唯一のヒントは丘の上を走るR-49脇に有る「東電高崎開閉所」の東北の位置。

県道でゴルフ練習場の前を通って丘の上を西進すると東電設備は直ぐに判ったが、

厳重にゲートは締められている。

その脇に北に向かう作業道風の道があるが、ここもネットで閉鎖。

それでも緩いネットを潜って前進すると、直ぐに左右への分岐。

左は草に覆われているので右に進むと畑地に飛びだし、目の前に養蜂箱が多数あり

この季節なのに無数のミツバチが飛び交っている。だが、この先は行き止まり

らしいのでこのルートは撤退して別ルートを探す事に。

車で元の道を戻って下から探索するために少林山駐車場へ。東に徒歩で戻りながら

登山口探し。ヒントは「金網フェンスの切れ目からの直登道、途中に橋が二つ」。

約0.5Kでそれらしき場所発見。

直ぐに登りに掛かるが、踏み跡はあるものの酷い道だ。

やがてやや広い道に変貌するのでホッとする。

再び、手付かずの様な森に入る。

腐りかけた橋、これが目印のものと確信。

薄暗い竹薮に突入、風が吹くたびに擦れ合って気味悪い音が響くので楽しい

ハイクとは言えない。

第二の橋、いよいよ間違いなしと安心するが

この竹矢来を見て疑心暗鬼。入るべからずだ。でも間が割れていたので摺り抜け。

と、明るい場所に飛び出した。だが、そこは畑地で作業小屋もある。何か違うとは

思いつつも尚も前進に決めた。

右手の高みに向かうと再び竹薮、いつの間にか踏み跡も無い。

急登の斜面は全く手付かずで荒れ放題の竹薮。

やがて鉄条網にぶつかる。ここで漸く間違いと観念して本日は一旦撤退に決める。

第二日目

午前中、教育委員会に電話して登山口を問い合わせ。丁度、以前に行った事が

あるという職員さんが見つかった。「上からは行かれない、下の登山口は

「動物愛護センター」から0.5Kほど西に標識がある」との情報。早速、

昨日のリベンジに出発。

R-49が少林山への道と別れて山手を駆け上がる信号脇に清掃管理事務所や

愛護センター。その脇に駐車して西へ歩き出す。

左の山が多分目標の御嶽山だろうと思いながら交通量の多い道を進む。

右手の人家が途絶えたところに何やらフェンスの切れ目と踏み跡。だが、

昨日と同じに怪しげな眺めなので敬遠して更に100m。

今度こそ、道標の有る登山道。昨日、車で通過したときに気付かなかったのが

不思議なくらい立派なもの。ここからの坂を「山神坂」と言うんだそうだ。

石段を上がると直ぐに右折で第一の橋を渡る。前回と違ってチャントした橋。

沢沿いの道に入るとやや危なっかしいギリギリの道幅に慎重。

今時の里山の北斜面には花の類は全く無いが髭の様な草にこんな黒い実や

既に萎びかかったカラスウリが時折目に付く。

お定まりの笹薮となるがルートは確実なので全く気にならない。

前方が開けると

第二の橋で右岸に渡る。

枯葉が硬い下地に薄く積もって滑り易くストック代わりに枯れ枝を利用。

頂上直下の鞍部で「普寛霊神」、開祖の石碑から始まるらしい。

コブを一つ乗り越えたところに「三笠山神」。御嶽三座神のno.2。

序で「知立神社」の碑。知立神社(ちりゅうじんじゃ)は、愛知県知立市にある

神社であるが此処との関係は良く知らない。旧称が池鯉鮒(ちりふ)大明神。

そこから僅かの距離の急登を過ぎると広い場所。馬蹄形にずらりと石碑群。

ここは確かに乗附の「御嶽山」。向かって左から見ていく。

「意婆羅山大神」

「00神社」 欠落していて不明。

「御嶽大神」。明治初年の神仏分離令によって古い「大権現」は「大神」に

書き換えられたらしい。

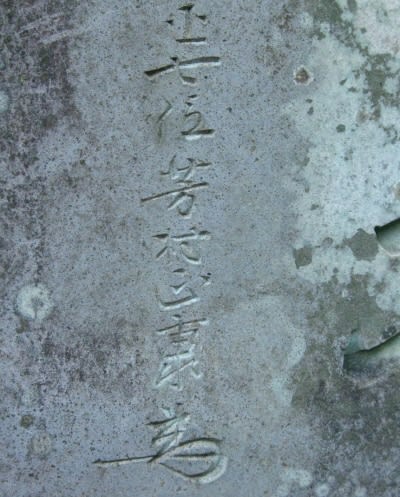

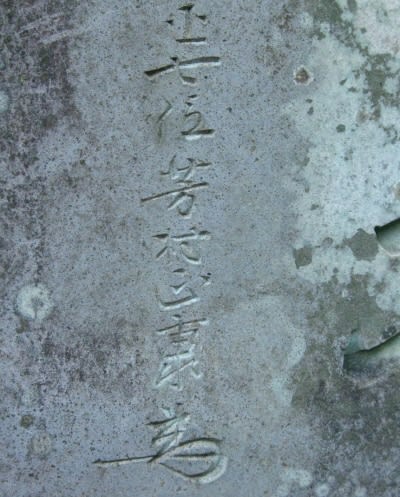

御嶽大神の碑文の銘。

「八海山大神」

「黒髪山神社」

「蔵王大神」が最後。

ところが、ここは頂上で無いなーーと感じていたら前方の竹薮に赤テープ。

それに釣られて尚もダラダラと登り続ける。と、前日と同じく広い場所に飛び出した。

だが、何となく見覚えの有る場所、更に進むと驚いた事に例の養蜂箱にぶつかる。

何の事は無い、第一日に上から来て撤退した場所だった。確かに上から来ると

養蜂箱の左手の竹薮にある踏み跡は全く視野に入らない位置にあつたのだ。

「上からの道は無い」と言った教育委員会に教えてやろうか、やるまいかーーなどと

一人でニヤニヤしながらさっきの広場を通過して下山。推定標高差130m、登り下り

とも約25分の所要。下りは猛烈に滑るので要注意。

時間も早いので再び尾根の道に登って久し振りに三角点・乗附に挨拶に向かう。

団地の中に路傍駐車。東進してこの柵を乗り越えて脇道に入り、

寺尾上城跡を右に見て進む。

この寺尾上城と後年云われる乗附城祉は南北朝時代の正平四年1349年の築城。

寺尾中城に尹良親王が来た時より五十年も前の時期であるが、その10年前

には尊氏の足利幕府は成立しており南北朝時代の真っ只中。直義と師直の仲

に亀裂が入った年でもあるし、関東管領になって勢力を増した足利基氏が

鎌倉公方と称した時でもある。戦国時代にも使われていたらしく

上野志に「永禄十一年(1568)、信玄は山名、鷹ノ巣の間に新城を築き

信州の士・望月甚八郎、仁科信盛を入れて守らせたーー」信玄は箕輪城を

西毛攻略の拠点、石倉城で謙信に備え、根小屋城を北條氏康への見張城、

乗附城を箕輪の長野氏への見張り台にしたのではないかな。

大正天皇が皇太子の時の記念植樹碑、勿論明治35年の事なのでその松は無いが。

「東宮」とは皇太子の尊称であるが、其の昔、聖徳太子の居所が皇居の東に

あったことから「令集解リョウノシュウゲ」に「東宮、太子之所居也」と

書かれ、皇太子の宮殿の意味から転じたとか。

更に進むと笹薮の中に目印の石宮。

そこから強引に笹薮に分け入ると三角点、四等で点名は乗附。

その先に爺イの付けた赤テープ、

更に笹を分けると「東鉱標石」、観音山三角点脇の一号に繋がる2号君。

かつて三角点研究の第一人者・京都の上西勝也氏をここに案内したことがあるし

埼玉の研究者・舘沢省吾氏もここの笹の刈り払いをしたこともある。

大平台の駐車場所近くに「御部入」と云われる石碑群、数十の百庚申と云われるが

殆どは滅失、大きなものだけ残っている。

不動明王

「黒髪山・一枚岩・守護 不動明王」

「黒髪山大神」

「大山祇命」

「富士浅間神社」

「猿田彦」

以上で第一弾は終了。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

称して相当廻った積りだが図書館で「高崎石仏研究会」の「高崎市の石造物」を

見つけたのでそれを参考にする。

手始めに乗附地区に数箇所あるという御嶽関連、先日藤岡の御嶽山を周回した

事との引っ掛かりである。この近辺でも御嶽信仰が盛んであった理由は

有名な秩父・御嶽山の麓にある「普寛神社」のこの説明板で良く分かる。

第一日目(12/14)

好天を確認して水とカメラにスニーカーという軽装で和田橋を渡って乗附へ。

場所のヒントは「金ヶ崎用水・田村隧道」だが勿論、国土院地形図にも

市街地地図にもその名前は載っていないが概念図で大方の見当はつく。

消防署南信号を右折(西)して貴族の森に駐車。

道の北側の碓氷川方面に細道。

ほんの僅かの距離で堤防の末端に合流。

西を見ると前方に石碑群があった。

直ぐ脇に隋道らしきもの。

その奥の道路側にも人工的な水路、これが金ヶ崎用水なんだろうか?

手前に巨大な「御神燈」

これが本命の「御嶽山座王大権現」。御嶽三座神第一位。

八海山大神。御嶽三座神第三位。

大日大聖不動。

三笠山大神。御嶽三座神第二位。

これで隋道上の丘を見終わっていよいよ、高崎市内(旧市内)で唯一山頂に祀られている

という御嶽山探し。勿論、地形図にも無い。大体、この観音丘陵はなだらかな丘の連なりで

目立つピークなどは無いから「山」と言われても見つけにくい。

唯一のヒントは丘の上を走るR-49脇に有る「東電高崎開閉所」の東北の位置。

県道でゴルフ練習場の前を通って丘の上を西進すると東電設備は直ぐに判ったが、

厳重にゲートは締められている。

その脇に北に向かう作業道風の道があるが、ここもネットで閉鎖。

それでも緩いネットを潜って前進すると、直ぐに左右への分岐。

左は草に覆われているので右に進むと畑地に飛びだし、目の前に養蜂箱が多数あり

この季節なのに無数のミツバチが飛び交っている。だが、この先は行き止まり

らしいのでこのルートは撤退して別ルートを探す事に。

車で元の道を戻って下から探索するために少林山駐車場へ。東に徒歩で戻りながら

登山口探し。ヒントは「金網フェンスの切れ目からの直登道、途中に橋が二つ」。

約0.5Kでそれらしき場所発見。

直ぐに登りに掛かるが、踏み跡はあるものの酷い道だ。

やがてやや広い道に変貌するのでホッとする。

再び、手付かずの様な森に入る。

腐りかけた橋、これが目印のものと確信。

薄暗い竹薮に突入、風が吹くたびに擦れ合って気味悪い音が響くので楽しい

ハイクとは言えない。

第二の橋、いよいよ間違いなしと安心するが

この竹矢来を見て疑心暗鬼。入るべからずだ。でも間が割れていたので摺り抜け。

と、明るい場所に飛び出した。だが、そこは畑地で作業小屋もある。何か違うとは

思いつつも尚も前進に決めた。

右手の高みに向かうと再び竹薮、いつの間にか踏み跡も無い。

急登の斜面は全く手付かずで荒れ放題の竹薮。

やがて鉄条網にぶつかる。ここで漸く間違いと観念して本日は一旦撤退に決める。

第二日目

午前中、教育委員会に電話して登山口を問い合わせ。丁度、以前に行った事が

あるという職員さんが見つかった。「上からは行かれない、下の登山口は

「動物愛護センター」から0.5Kほど西に標識がある」との情報。早速、

昨日のリベンジに出発。

R-49が少林山への道と別れて山手を駆け上がる信号脇に清掃管理事務所や

愛護センター。その脇に駐車して西へ歩き出す。

左の山が多分目標の御嶽山だろうと思いながら交通量の多い道を進む。

右手の人家が途絶えたところに何やらフェンスの切れ目と踏み跡。だが、

昨日と同じに怪しげな眺めなので敬遠して更に100m。

今度こそ、道標の有る登山道。昨日、車で通過したときに気付かなかったのが

不思議なくらい立派なもの。ここからの坂を「山神坂」と言うんだそうだ。

石段を上がると直ぐに右折で第一の橋を渡る。前回と違ってチャントした橋。

沢沿いの道に入るとやや危なっかしいギリギリの道幅に慎重。

今時の里山の北斜面には花の類は全く無いが髭の様な草にこんな黒い実や

既に萎びかかったカラスウリが時折目に付く。

お定まりの笹薮となるがルートは確実なので全く気にならない。

前方が開けると

第二の橋で右岸に渡る。

枯葉が硬い下地に薄く積もって滑り易くストック代わりに枯れ枝を利用。

頂上直下の鞍部で「普寛霊神」、開祖の石碑から始まるらしい。

コブを一つ乗り越えたところに「三笠山神」。御嶽三座神のno.2。

序で「知立神社」の碑。知立神社(ちりゅうじんじゃ)は、愛知県知立市にある

神社であるが此処との関係は良く知らない。旧称が池鯉鮒(ちりふ)大明神。

そこから僅かの距離の急登を過ぎると広い場所。馬蹄形にずらりと石碑群。

ここは確かに乗附の「御嶽山」。向かって左から見ていく。

「意婆羅山大神」

「00神社」 欠落していて不明。

「御嶽大神」。明治初年の神仏分離令によって古い「大権現」は「大神」に

書き換えられたらしい。

御嶽大神の碑文の銘。

「八海山大神」

「黒髪山神社」

「蔵王大神」が最後。

ところが、ここは頂上で無いなーーと感じていたら前方の竹薮に赤テープ。

それに釣られて尚もダラダラと登り続ける。と、前日と同じく広い場所に飛び出した。

だが、何となく見覚えの有る場所、更に進むと驚いた事に例の養蜂箱にぶつかる。

何の事は無い、第一日に上から来て撤退した場所だった。確かに上から来ると

養蜂箱の左手の竹薮にある踏み跡は全く視野に入らない位置にあつたのだ。

「上からの道は無い」と言った教育委員会に教えてやろうか、やるまいかーーなどと

一人でニヤニヤしながらさっきの広場を通過して下山。推定標高差130m、登り下り

とも約25分の所要。下りは猛烈に滑るので要注意。

時間も早いので再び尾根の道に登って久し振りに三角点・乗附に挨拶に向かう。

団地の中に路傍駐車。東進してこの柵を乗り越えて脇道に入り、

寺尾上城跡を右に見て進む。

この寺尾上城と後年云われる乗附城祉は南北朝時代の正平四年1349年の築城。

寺尾中城に尹良親王が来た時より五十年も前の時期であるが、その10年前

には尊氏の足利幕府は成立しており南北朝時代の真っ只中。直義と師直の仲

に亀裂が入った年でもあるし、関東管領になって勢力を増した足利基氏が

鎌倉公方と称した時でもある。戦国時代にも使われていたらしく

上野志に「永禄十一年(1568)、信玄は山名、鷹ノ巣の間に新城を築き

信州の士・望月甚八郎、仁科信盛を入れて守らせたーー」信玄は箕輪城を

西毛攻略の拠点、石倉城で謙信に備え、根小屋城を北條氏康への見張城、

乗附城を箕輪の長野氏への見張り台にしたのではないかな。

大正天皇が皇太子の時の記念植樹碑、勿論明治35年の事なのでその松は無いが。

「東宮」とは皇太子の尊称であるが、其の昔、聖徳太子の居所が皇居の東に

あったことから「令集解リョウノシュウゲ」に「東宮、太子之所居也」と

書かれ、皇太子の宮殿の意味から転じたとか。

更に進むと笹薮の中に目印の石宮。

そこから強引に笹薮に分け入ると三角点、四等で点名は乗附。

その先に爺イの付けた赤テープ、

更に笹を分けると「東鉱標石」、観音山三角点脇の一号に繋がる2号君。

かつて三角点研究の第一人者・京都の上西勝也氏をここに案内したことがあるし

埼玉の研究者・舘沢省吾氏もここの笹の刈り払いをしたこともある。

大平台の駐車場所近くに「御部入」と云われる石碑群、数十の百庚申と云われるが

殆どは滅失、大きなものだけ残っている。

不動明王

「黒髪山・一枚岩・守護 不動明王」

「黒髪山大神」

「大山祇命」

「富士浅間神社」

「猿田彦」

以上で第一弾は終了。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます