(1)奥平神社と廟所

前回、奥平城址まで行きながら見逃した奥平神社を訪問。

R-71・R-200・R-171と繋いで城址を通り越して僅かの先に

自販機が多数設置してある商店、その北側の細道を入ると

目の前に目的の神社。何とも小さくて侘しいもの。

下の写真の中津の奥平神社との落差に唖然とする。

周囲を見渡しても記念碑の類は皆無。

直ぐに仁捜寺跡を再訪。この神社から僅かの距離。

ある資料に仁捜寺跡の隣に奥平氏の廟所があると書いてあったから。

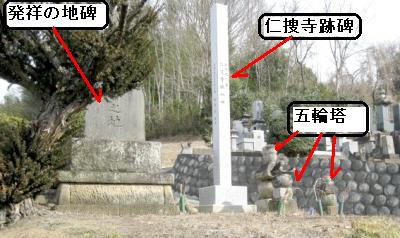

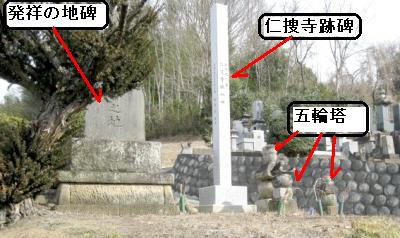

全体はこんな感じだが周辺を含めて「廟所」の表示はない。

これは前回写真に撮らなかった「奥平發祥之地」の大きな碑。

昭和16年の建立で揮毫は伯爵・奥平昌恭、つまり元の

中津奥平の殿様の末裔。

記録には「廟所の近くに数点の五輪塔」とあるのでこの碑の

近くにも三体の五輪塔があるから、ここを廟所と云って

いるのかな? 或いは未だ別のところに在るのか?

(2)多比良城址

一転して「白井」でR-254に出て東進、吉井駅前を通って

「石神」信号で右折、一本道で高速を通過すると入野小の脇、

直ぐ左折して丁字路を左折して進むと左手奥に城址らしき

雰囲気の景色。

近づくと城址の碑と説明板のみでがっくり。

この城址はその伝承が様々でその点に興味が湧く。

関東管領・上杉氏の平井城を本城とし、その西方の固めとして

「一郷山城(牛伏)」と共に別城一郭を占めていたとされる。

「蓑輪軍記」によると永禄9年(軍記は永禄6年としているが)

信玄に攻められて長野業政従兄弟の城主・多比良友定が自刃して

落城とされるが「上野名跡志」によると、友定さんはこの時は

武田に降伏して延命し、武田滅亡後には後北条に仕えた。

だが、例の1590年秀吉による小田原攻めの時、上杉景勝の先方隊

藤田信吉に降伏し廃城になつたとされる。さてどっち?

現地の説明版は両説を一緒にして書いてある。

蓑輪軍記では友定自刃の理由の一つに永禄九年当時、この城には

上杉家の宝物が収蔵されていたため、それを武田に奪われることを

避けるため、宝物を焼き妻子を自害させ自らも割腹したと言う。

だが、既に足利将軍にも拝謁し永禄四年には正式に関東管領職を

譲り受け、憲政を庇護する立場の長尾景虎が政情不安のとき

こんな田舎の支城に宝物を何時までも置いている訳はない。

尚、同記には城下1300軒が焼失したとあるが当時の新堀に

数千人が居住していたとは考えられない。

で、爺イは「上野名跡志」に軍配を上げることにする。

(以上、吉井町HP、「城址ほっつき歩き」「日本全国お城巡り」より。

「蛇足」

多比良は「たひら」ではなく「たいら」と読む。云わずと知れた

平氏=多比良氏の構図なのである。

関東一帯は平将門を持ち出すまでもなく、坂東八平氏と云われる

関東平氏の本拠。頼朝の旗揚げに馳せ参じた関東の豪族の殆どが

平氏の末裔たちだった。

千葉・三浦・北条・和田・畠山・大庭・土肥・梶原・秩父等。

つまり、清盛の伊勢平氏を滅ぼしたのは関東平氏の軍兵たちだった。

(3)多比良神社

城址南東に多比良神社があるので一寸寄り道。この神社が

多比良氏とどんな関係だったかは知らない。

ここの見ものは町指定重文の「多比良神社板碑」である。

吉井町ホームページに拠ると、この板碑は中世供養塔の一種で

上部に二条線、碑面に梵字とある。ここまでは十分に識別

出来るが、下部に「建冶二年」(1276年)と銘があると云われる

が良く判らない。

この年は鎌倉時代の北条時宗の時、この前年に五人の「元」の

使者を龍ノ口で斬首し、この四年後には第二次蒙古襲来の弘安の

役が起きている。

当時からここ一帯に君臨していた「多比良氏」の関連と言われる。

「多比良」は鎌倉幕府の公式記録にも名があるそうだ。

多比良は「たひら」ではなく「たいら」と読む。

小さな境内の隅には三体の双神道祖神や

「粟嶋神社」なるものもある。

(4)辛科神社(訪問は2/7)

三角点探訪の序に辛科神社に寄って見学。

この辺りの郷名は古代では「韓科郷」だつたらしい。もっと

古い時代の郡名は「甘楽郡」で奈良時代の初期の711年に

分かれて「多胡郡」となったとか。

「甘楽」も「韓」や「伽羅」と同義語だし「多胡」の「胡」は

始皇帝の時代を思い出させる「中国西方の異民族」であり

日本では「西の大陸から来た人」の事。

つまり、多胡郡とは渡来人が多く住む郡という意味になる。

この神社は多胡郡成立の直前の大宝年間(701-704)に創建され

711年の建郡で総鎮守社になったらしい。

大宝律令の完成が701年、古事記の撰上が712年、日本書記が

720年―――そんな時代だった。

もっと簡潔に云えば「羊太夫」が活躍していた時代だ。

蛇足だが羊太夫は伝説のように毎日都に通ったのではなく

馬で往復一日の距離にあつた朝廷の出先機関に通ったんだよ。

同じく建郡を記念して建てられた物に日本三古碑の一つとされる

吉井の誇る「多胡碑」がある。

(あとの二つは宮城県・多賀城碑と栃木県・那須国造碑)

但し、拝殿も随神門も江戸時代の再建。

脇に多胡碑のレプリカがある。

多胡碑と云う事になると爺イの趣味範疇なので再び脱線。

先ず、原文は下記。

「弁官符上野国片岡郡緑野郡甘

良郡并三郡内三百戸郡成給羊

成多胡郡和銅四年三月九日甲寅

宣左中弁正五位下多冶比真人

太政官二品穂親王左大臣正二

位石上尊右大臣正二位藤原尊」

これを研究者の尾崎喜左雄氏の読み下しを適用すると

「弁官の符に上野の国 片岡の郡(コオリ)緑野の郡

甘楽(カラ)の郡 并に(ナラビ)三郡の内 三百戸を

郡と成し 羊に給して 多胡郡と成す

和銅四年三月九日甲寅(キノエトラ)の宣なり

左中弁(サチュウベン)は正五位下多冶比真人(タジヒノマヒト)

太政官は二品(ニホン)の穂積の親王(ミコ) 左大臣は

正二位石上の尊(イソノカミノミコト) 右大臣は正二位

藤原の尊(ミコト) 」

という事になる。

弁官の符とは大宝律令職員令に拠るもので朝廷の最高機関。

左大弁・右大弁・左中弁・右中弁・左小弁・右小弁の総称で

各一人で原則六人が定員。

正五位下多冶比真人は秩父銅山の鋳銭司や按察使。

穂積の親王は天武天皇の王子

石上の尊は704-708年の六代目右大臣で708-717年の

五代目左大臣、元明・元正天皇の時代。

藤原の尊は著名な藤原不比等の事で鎌足の二男だが

天智天皇の落し胤の噂も。三男に藤原宇合。

708-720年に石上の尊の後任で右大臣。

(4)おまけ 甘楽・田口の秋葉山347.7m

史跡めぐりの時間が余ったので予てから気になっていた田口の

秋葉山。とは言っても全く無名の里山。気になった切っ掛けは

地元の1/10.000に山名も標高も記載があるのに国土院のものでは

山名はおろか標高も記載がなくかわいそうな里山だったから。

R-71の神戸バス停から「草喰八丁河原線」で田口へ。

峠の頂点に天引城址登山口道標。

峠をほぼ降り切った処のヘヤピンカーブは朝日岳西登山口で

樹幹にあつた爺イの標識は今はガードレールに括り付けられている。

そこから更に200m下って舗装林道入り口に路傍駐車。

軽い登りの林道を進むと遥か彼方に大きな建屋、途端に強烈な

悪臭で困惑。近づくと「田口堆肥組合・堆肥舎」だった。

ここで舗装は終わりで二股の荒れた林道は左を選択。

長い沢をずっと奥まで回りこんでグルッと戻ってくる。

林道はこんな具合。

廃棄自動車のところで切り返して右へ、更に進んで

今度は大きく左へのヘアピンカーブ。

こんなのは例の猪のドロ場か?でも一寸深すぎるな。

もう頂上の横に来たと思えたので林道を離れて一気に斜面

登り。

到着してもこんな杭以外に何もない。

本日の爺イの写真を撮ってさっさと帰ろうとしたら一寸標高が

合わない。何と120m程の南にもっと高い山があった。

早速、鞍部からこんな岩尾根を越えて秋葉山到着。

と、ナビが言っているだけで此処にも何も無し。せめて秋葉神の

石碑ぐらいはあると思ったのに。

樹幹のペンキは営林用だろう。

でも兎に角、頂上を踏んだことにして下山。下界では丁度

お昼のチャイムが鳴っていた。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

前回、奥平城址まで行きながら見逃した奥平神社を訪問。

R-71・R-200・R-171と繋いで城址を通り越して僅かの先に

自販機が多数設置してある商店、その北側の細道を入ると

目の前に目的の神社。何とも小さくて侘しいもの。

下の写真の中津の奥平神社との落差に唖然とする。

周囲を見渡しても記念碑の類は皆無。

直ぐに仁捜寺跡を再訪。この神社から僅かの距離。

ある資料に仁捜寺跡の隣に奥平氏の廟所があると書いてあったから。

全体はこんな感じだが周辺を含めて「廟所」の表示はない。

これは前回写真に撮らなかった「奥平發祥之地」の大きな碑。

昭和16年の建立で揮毫は伯爵・奥平昌恭、つまり元の

中津奥平の殿様の末裔。

記録には「廟所の近くに数点の五輪塔」とあるのでこの碑の

近くにも三体の五輪塔があるから、ここを廟所と云って

いるのかな? 或いは未だ別のところに在るのか?

(2)多比良城址

一転して「白井」でR-254に出て東進、吉井駅前を通って

「石神」信号で右折、一本道で高速を通過すると入野小の脇、

直ぐ左折して丁字路を左折して進むと左手奥に城址らしき

雰囲気の景色。

近づくと城址の碑と説明板のみでがっくり。

この城址はその伝承が様々でその点に興味が湧く。

関東管領・上杉氏の平井城を本城とし、その西方の固めとして

「一郷山城(牛伏)」と共に別城一郭を占めていたとされる。

「蓑輪軍記」によると永禄9年(軍記は永禄6年としているが)

信玄に攻められて長野業政従兄弟の城主・多比良友定が自刃して

落城とされるが「上野名跡志」によると、友定さんはこの時は

武田に降伏して延命し、武田滅亡後には後北条に仕えた。

だが、例の1590年秀吉による小田原攻めの時、上杉景勝の先方隊

藤田信吉に降伏し廃城になつたとされる。さてどっち?

現地の説明版は両説を一緒にして書いてある。

蓑輪軍記では友定自刃の理由の一つに永禄九年当時、この城には

上杉家の宝物が収蔵されていたため、それを武田に奪われることを

避けるため、宝物を焼き妻子を自害させ自らも割腹したと言う。

だが、既に足利将軍にも拝謁し永禄四年には正式に関東管領職を

譲り受け、憲政を庇護する立場の長尾景虎が政情不安のとき

こんな田舎の支城に宝物を何時までも置いている訳はない。

尚、同記には城下1300軒が焼失したとあるが当時の新堀に

数千人が居住していたとは考えられない。

で、爺イは「上野名跡志」に軍配を上げることにする。

(以上、吉井町HP、「城址ほっつき歩き」「日本全国お城巡り」より。

「蛇足」

多比良は「たひら」ではなく「たいら」と読む。云わずと知れた

平氏=多比良氏の構図なのである。

関東一帯は平将門を持ち出すまでもなく、坂東八平氏と云われる

関東平氏の本拠。頼朝の旗揚げに馳せ参じた関東の豪族の殆どが

平氏の末裔たちだった。

千葉・三浦・北条・和田・畠山・大庭・土肥・梶原・秩父等。

つまり、清盛の伊勢平氏を滅ぼしたのは関東平氏の軍兵たちだった。

(3)多比良神社

城址南東に多比良神社があるので一寸寄り道。この神社が

多比良氏とどんな関係だったかは知らない。

ここの見ものは町指定重文の「多比良神社板碑」である。

吉井町ホームページに拠ると、この板碑は中世供養塔の一種で

上部に二条線、碑面に梵字とある。ここまでは十分に識別

出来るが、下部に「建冶二年」(1276年)と銘があると云われる

が良く判らない。

この年は鎌倉時代の北条時宗の時、この前年に五人の「元」の

使者を龍ノ口で斬首し、この四年後には第二次蒙古襲来の弘安の

役が起きている。

当時からここ一帯に君臨していた「多比良氏」の関連と言われる。

「多比良」は鎌倉幕府の公式記録にも名があるそうだ。

多比良は「たひら」ではなく「たいら」と読む。

小さな境内の隅には三体の双神道祖神や

「粟嶋神社」なるものもある。

(4)辛科神社(訪問は2/7)

三角点探訪の序に辛科神社に寄って見学。

この辺りの郷名は古代では「韓科郷」だつたらしい。もっと

古い時代の郡名は「甘楽郡」で奈良時代の初期の711年に

分かれて「多胡郡」となったとか。

「甘楽」も「韓」や「伽羅」と同義語だし「多胡」の「胡」は

始皇帝の時代を思い出させる「中国西方の異民族」であり

日本では「西の大陸から来た人」の事。

つまり、多胡郡とは渡来人が多く住む郡という意味になる。

この神社は多胡郡成立の直前の大宝年間(701-704)に創建され

711年の建郡で総鎮守社になったらしい。

大宝律令の完成が701年、古事記の撰上が712年、日本書記が

720年―――そんな時代だった。

もっと簡潔に云えば「羊太夫」が活躍していた時代だ。

蛇足だが羊太夫は伝説のように毎日都に通ったのではなく

馬で往復一日の距離にあつた朝廷の出先機関に通ったんだよ。

同じく建郡を記念して建てられた物に日本三古碑の一つとされる

吉井の誇る「多胡碑」がある。

(あとの二つは宮城県・多賀城碑と栃木県・那須国造碑)

但し、拝殿も随神門も江戸時代の再建。

脇に多胡碑のレプリカがある。

多胡碑と云う事になると爺イの趣味範疇なので再び脱線。

先ず、原文は下記。

「弁官符上野国片岡郡緑野郡甘

良郡并三郡内三百戸郡成給羊

成多胡郡和銅四年三月九日甲寅

宣左中弁正五位下多冶比真人

太政官二品穂親王左大臣正二

位石上尊右大臣正二位藤原尊」

これを研究者の尾崎喜左雄氏の読み下しを適用すると

「弁官の符に上野の国 片岡の郡(コオリ)緑野の郡

甘楽(カラ)の郡 并に(ナラビ)三郡の内 三百戸を

郡と成し 羊に給して 多胡郡と成す

和銅四年三月九日甲寅(キノエトラ)の宣なり

左中弁(サチュウベン)は正五位下多冶比真人(タジヒノマヒト)

太政官は二品(ニホン)の穂積の親王(ミコ) 左大臣は

正二位石上の尊(イソノカミノミコト) 右大臣は正二位

藤原の尊(ミコト) 」

という事になる。

弁官の符とは大宝律令職員令に拠るもので朝廷の最高機関。

左大弁・右大弁・左中弁・右中弁・左小弁・右小弁の総称で

各一人で原則六人が定員。

正五位下多冶比真人は秩父銅山の鋳銭司や按察使。

穂積の親王は天武天皇の王子

石上の尊は704-708年の六代目右大臣で708-717年の

五代目左大臣、元明・元正天皇の時代。

藤原の尊は著名な藤原不比等の事で鎌足の二男だが

天智天皇の落し胤の噂も。三男に藤原宇合。

708-720年に石上の尊の後任で右大臣。

(4)おまけ 甘楽・田口の秋葉山347.7m

史跡めぐりの時間が余ったので予てから気になっていた田口の

秋葉山。とは言っても全く無名の里山。気になった切っ掛けは

地元の1/10.000に山名も標高も記載があるのに国土院のものでは

山名はおろか標高も記載がなくかわいそうな里山だったから。

R-71の神戸バス停から「草喰八丁河原線」で田口へ。

峠の頂点に天引城址登山口道標。

峠をほぼ降り切った処のヘヤピンカーブは朝日岳西登山口で

樹幹にあつた爺イの標識は今はガードレールに括り付けられている。

そこから更に200m下って舗装林道入り口に路傍駐車。

軽い登りの林道を進むと遥か彼方に大きな建屋、途端に強烈な

悪臭で困惑。近づくと「田口堆肥組合・堆肥舎」だった。

ここで舗装は終わりで二股の荒れた林道は左を選択。

長い沢をずっと奥まで回りこんでグルッと戻ってくる。

林道はこんな具合。

廃棄自動車のところで切り返して右へ、更に進んで

今度は大きく左へのヘアピンカーブ。

こんなのは例の猪のドロ場か?でも一寸深すぎるな。

もう頂上の横に来たと思えたので林道を離れて一気に斜面

登り。

到着してもこんな杭以外に何もない。

本日の爺イの写真を撮ってさっさと帰ろうとしたら一寸標高が

合わない。何と120m程の南にもっと高い山があった。

早速、鞍部からこんな岩尾根を越えて秋葉山到着。

と、ナビが言っているだけで此処にも何も無し。せめて秋葉神の

石碑ぐらいはあると思ったのに。

樹幹のペンキは営林用だろう。

でも兎に角、頂上を踏んだことにして下山。下界では丁度

お昼のチャイムが鳴っていた。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

が良さそうで一安心ですが、気温が高すぎるの

が気になるところです。30キロのアップ

ダウンで足が保てるか、というか、保てない

ながらもいかに完走するかに注力したいと考え

ています。青梅の後も、何回かのレースに参加

しますので明日限りのこととは思っていません。体(足)と相談しながら無事帰還します。

また報告します。

青梅コースは山岳コースみたいなものですからペース配分は要注意。

完走目指して頑張って下さい。

こちらの天気はテレビの天気予報で

騒いでいる割には静かですので

出かける積もり。

ご連絡ありがとう御座いました。

当方も偶然に他のサイトから

フーさんの新サイトに辿り付いています。

それにしても画像掲示板がAV系に

汚染されているのは困った物です。

25キロ関門で時間制限にあいました。

3月の大会はもう少し余裕を持って臨みたい

と思います。足が痛くて歩くのも面倒ですが

無事帰還しましてので、まずは報告です。

ですから今後に期待。

かってはこのマラソンもテレビ中継があった時期があり見たことがありますがアップダウンの激しい山岳コースとの記憶があります。今度はフラット

コースで腕試しをやってください。