健大高崎の惜敗を見届けてからブラッと榛東村に向かう。

先日、「山はこれから」さんからの情報で榛東村・広馬場に

爺イがかってその事跡を追いかけた「小野関三太夫」に

関連するらしい、地元の通称・三太夫公園なるものがある

と聞いたのでその探訪。

結論から言うと、これは史蹟とまでは行かず榛東村の

公式記録にも載っていない。

強いて言うなら小野関一族がその広大な所有地の一角に

建設した私的な記念物だ。

だが、三太夫の事跡を追いかけてきた爺イにとつては

貴重な一ページ。

その出会いはこんな事から始まった。

未だ、安中山の会が編纂した「野山を歩く100コース」を

見ながらハイキングを始めた頃、「榛名山黒岩の道」を

歩いてスルス岩に行った折に行人洞で見事な線刻彫りを見た。

其れが下の写真、その署名に小野関三太夫清繁とあって

一体どんな人かが気になっていた。

二回目の出会いは榛名神社から天神峠を経て天目山の周回

をした時に神社からの峠道に「降雨竜祈願 彫刻」の案内板

を見てその中の「陰陽学士」の表示に戸惑った。

線刻は浅くて墨入れ無しなので殆ど写真では確認できないが、

大正13年は大旱魃で近郷の農民が疲弊し農民一揆もあり

宮沢賢治もその惨状を詩にした年であり、三太夫氏の作品は

殆どこの雨乞いのもの。

この案内板の作者は三太夫の外孫に当たる前橋の実業家

にして篤志家の湯浅兵吉氏の手によるものとは後日、

本人を探し当てて確認した。

三回目は榛名黒岩下の通称・鷹ノ巣林道を通ってガラメキ温泉や

相馬山表口に行く途中の二つ目の渓流渡りの先に雨乞い彫刻の

看板を見て探ってみた。

相馬山表口なる大きな石碑や三十六童子の石碑が並ぶ渓流傍に

それを発見。その時、脇に立っていた白塗り柱に「湯浅兵吉」

の名前を発見。本人を探し回って

漸く接触に成功。湯浅氏が三太夫の外孫である事、三太夫事跡に

看板をつけて保全に努めている事を確認した。その時に船尾滝や

箕輪城址にもあるとの情報も。

四回目は早速、水沢山簡便コース周回の途中で船尾滝へ。

滝直下の東屋から上の林道に抜ける細い踏み跡を辿って発見。

図柄は薄れているが文字には朱入れがしてあって判読可能だった。

五回目は箕輪城址散策の折に井戸付近で発見。但し、これは

「かえる石」とされるもので雨乞い関連ではない。

下部にある説明文は泥の付着を払いのけたが読み取れない

文字も幾つか。

要約すると「御前井戸が発見された昭和二年ごろ、近在の

農民(三太夫の事)が度々この地を訪れ、徘徊顧望、その感慨を

一片の詩歌に託し、石に刻んで奉献した。

その後、草土に埋もれ苔が生じたが、折からの城址整備計画

のある事を伝え聞いた家族の申し出によってこの碑が整備計画に

合わせて復活したーーー」。つまり、「かえった」と。

その感謝の一文なのだか署名に「龍道子」とある。これは

誰だろうと長いこと詮索していたが後に三太夫の四男で本名は

「亥子次イネツギ」、俳句の号が龍道子で平成元年没。

父親の三太夫の号が「龍道」なのでその子と言うことで

「龍道子」だそうだ。

非売品の著作に「父三太夫を語る」があるらしいが各図書館で

探したが見つかっていない。

そんなことで爺イが三太夫にご執心であることを知った

「山はこれから」さんから六つ目となる事跡の情報。榛東村の

幻の神社跡や堂ノ入遺跡探索のやり取りの中で

付近に事跡を見つけたと。早速、遺跡探索の序に探し当てた。

但し、これは「児育地蔵碑」で雨乞いには直接関係は無さそう。

前置きが長過ぎたが、以上の様な事があって今回も

「山はこれから」さんからの情報。

榛東村に向かって八ノ海道信号を左(西)折して信号の無い

横断歩道だけの小さな四つ角を右折、最初の細い左折道を

進んで丁字路手前の空き地に駐車。

目の前に村指定文化財の案内看板。周辺には何も無く

大福寺にあるらしい。

さて、地形図には寺マークがあるが見回しても其れらしき

ものは無し。だが、最初は民家と思った向かいの建屋の屋根に

卍のマーク。近づいたらどうも寺らしいが訪問するのに気が

引ける雰囲気なので撤退。榛東村寺院の記録に拠ると

「1140年京都三井寺の戦火を避けて本覚院の僧が山伏修験聖護院

の末寺として建立し、後に安中藩広馬場祈願所と。

1140年の三井寺の戦火とは円城寺と云われるこの寺が

比叡山延暦寺と武力抗争をやっているからその時の事かも。

一旦、車道に出て南に広がる田圃一円を観察するとす100m

程先にコンモリした木立の塊。此れだと直感して田圃の中の細道へ。

果たして石碑群のある一角に到着。

公園と称するには余りに狭い場所だが周囲をぐるっと堀で囲んだ

特異なスペース。

水路の外側に大きな「望郷の句」と題する大きな碑文。

龍道子の句のようだ。

背面には説明文。それに拠ると建設したのは三太夫の直系の孫・

国龍氏(90歳超で存命)で平成元年に没した叔父に当たる龍道子

の遺徳を称えたもの。

因みに三太夫の嫡男・勘右衛門氏は父親より早く45歳で

没している。国龍氏は勘右衛門氏の長男。台石の側面に

彫られた賛加者の中に湯浅兵吉の名も見える。

ここでこの場所は史蹟というより小野関一族の私的記念の

スペースと悟った。

一寸右に廻ると水路で囲まれた中に「平和祈念の塔」。

更に北側に回りこみ一箇所だけの橋を渡って中に入る。

対岸に渡ると巨大な塔があるが何かは分からない。

上部が破損している。後で聞いたら例の3.11地震で上部が

欠落したそうだ。

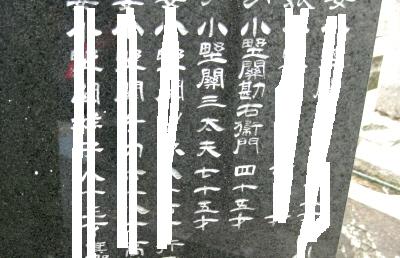

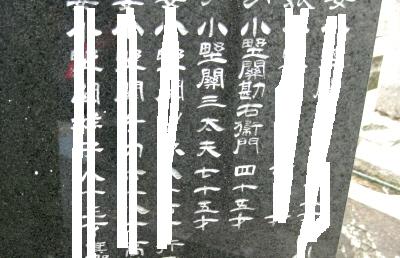

広場の真ん中には「明治維新中興の石碑」。四面にびっしりと

漢文が書かれているが何やら日露戦争の時のものらしいが

良く読み取れない。

上部には日露開戦の描写が詳細に書かれていた。

その刻文の最後に「小野関三太夫謹書」と刻まれていた。

その北側に建立賛助員の名が書かれた碑文もあるが

その最後には再び「小野関三太夫謹書」。

少し、西側に細長い板碑。oo大明神。

大きくしても読めない事には変わりなし。

南の水路側に寄って「平和祈念塔」の裏の碑文。

文は三太夫四男の龍道子で平和を願って建設を計画したが

完成を見ずに昭和15年に75歳で逝った父親を偲んでいる。

北側に回ると巨大な塔、胴が丸いから宝筐印塔ではないかも

知れないが我々素人目には同じもの。

上部には四面に文字が彫りこんであるが意味は判らない。

東寄りに小さな塔。

乃木神社と彫られている。

周辺を一回りしてこのスペースから離れ、こんな道祖神を

見ながら三太夫の実家探し。

やがて懐かしい風景の薪割りをしていた三太夫の曾孫の某氏を発見。

三太夫や一族の昔話を沢山聞かせてもらった。

三太夫孫の国龍氏は未だ健在でこの写真のブルーの屋根の建屋に

居られると言う。偶然にも龍道子氏は爺イのW大の先輩だった

事も判明。

曾孫さんと別れて大福寺墓地へ。入り口の柱には小野関家墓地と。

直ぐに巨大な宝筐印塔のようなもの。

多くの石宮が並ぶ奥に墓名碑発見。

三太夫氏と息子の勘右衛門氏だが息子さんの

方が数年早く没しているので順番は通常と逆。

以上で探索は終了。史蹟レベルではなく、村の公認でも

ないのが残念だが個人的には三太夫とは誰だろうと永年興味を

持ち続けてきた事には決着がついた。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

先日、「山はこれから」さんからの情報で榛東村・広馬場に

爺イがかってその事跡を追いかけた「小野関三太夫」に

関連するらしい、地元の通称・三太夫公園なるものがある

と聞いたのでその探訪。

結論から言うと、これは史蹟とまでは行かず榛東村の

公式記録にも載っていない。

強いて言うなら小野関一族がその広大な所有地の一角に

建設した私的な記念物だ。

だが、三太夫の事跡を追いかけてきた爺イにとつては

貴重な一ページ。

その出会いはこんな事から始まった。

未だ、安中山の会が編纂した「野山を歩く100コース」を

見ながらハイキングを始めた頃、「榛名山黒岩の道」を

歩いてスルス岩に行った折に行人洞で見事な線刻彫りを見た。

其れが下の写真、その署名に小野関三太夫清繁とあって

一体どんな人かが気になっていた。

二回目の出会いは榛名神社から天神峠を経て天目山の周回

をした時に神社からの峠道に「降雨竜祈願 彫刻」の案内板

を見てその中の「陰陽学士」の表示に戸惑った。

線刻は浅くて墨入れ無しなので殆ど写真では確認できないが、

大正13年は大旱魃で近郷の農民が疲弊し農民一揆もあり

宮沢賢治もその惨状を詩にした年であり、三太夫氏の作品は

殆どこの雨乞いのもの。

この案内板の作者は三太夫の外孫に当たる前橋の実業家

にして篤志家の湯浅兵吉氏の手によるものとは後日、

本人を探し当てて確認した。

三回目は榛名黒岩下の通称・鷹ノ巣林道を通ってガラメキ温泉や

相馬山表口に行く途中の二つ目の渓流渡りの先に雨乞い彫刻の

看板を見て探ってみた。

相馬山表口なる大きな石碑や三十六童子の石碑が並ぶ渓流傍に

それを発見。その時、脇に立っていた白塗り柱に「湯浅兵吉」

の名前を発見。本人を探し回って

漸く接触に成功。湯浅氏が三太夫の外孫である事、三太夫事跡に

看板をつけて保全に努めている事を確認した。その時に船尾滝や

箕輪城址にもあるとの情報も。

四回目は早速、水沢山簡便コース周回の途中で船尾滝へ。

滝直下の東屋から上の林道に抜ける細い踏み跡を辿って発見。

図柄は薄れているが文字には朱入れがしてあって判読可能だった。

五回目は箕輪城址散策の折に井戸付近で発見。但し、これは

「かえる石」とされるもので雨乞い関連ではない。

下部にある説明文は泥の付着を払いのけたが読み取れない

文字も幾つか。

要約すると「御前井戸が発見された昭和二年ごろ、近在の

農民(三太夫の事)が度々この地を訪れ、徘徊顧望、その感慨を

一片の詩歌に託し、石に刻んで奉献した。

その後、草土に埋もれ苔が生じたが、折からの城址整備計画

のある事を伝え聞いた家族の申し出によってこの碑が整備計画に

合わせて復活したーーー」。つまり、「かえった」と。

その感謝の一文なのだか署名に「龍道子」とある。これは

誰だろうと長いこと詮索していたが後に三太夫の四男で本名は

「亥子次イネツギ」、俳句の号が龍道子で平成元年没。

父親の三太夫の号が「龍道」なのでその子と言うことで

「龍道子」だそうだ。

非売品の著作に「父三太夫を語る」があるらしいが各図書館で

探したが見つかっていない。

そんなことで爺イが三太夫にご執心であることを知った

「山はこれから」さんから六つ目となる事跡の情報。榛東村の

幻の神社跡や堂ノ入遺跡探索のやり取りの中で

付近に事跡を見つけたと。早速、遺跡探索の序に探し当てた。

但し、これは「児育地蔵碑」で雨乞いには直接関係は無さそう。

前置きが長過ぎたが、以上の様な事があって今回も

「山はこれから」さんからの情報。

榛東村に向かって八ノ海道信号を左(西)折して信号の無い

横断歩道だけの小さな四つ角を右折、最初の細い左折道を

進んで丁字路手前の空き地に駐車。

目の前に村指定文化財の案内看板。周辺には何も無く

大福寺にあるらしい。

さて、地形図には寺マークがあるが見回しても其れらしき

ものは無し。だが、最初は民家と思った向かいの建屋の屋根に

卍のマーク。近づいたらどうも寺らしいが訪問するのに気が

引ける雰囲気なので撤退。榛東村寺院の記録に拠ると

「1140年京都三井寺の戦火を避けて本覚院の僧が山伏修験聖護院

の末寺として建立し、後に安中藩広馬場祈願所と。

1140年の三井寺の戦火とは円城寺と云われるこの寺が

比叡山延暦寺と武力抗争をやっているからその時の事かも。

一旦、車道に出て南に広がる田圃一円を観察するとす100m

程先にコンモリした木立の塊。此れだと直感して田圃の中の細道へ。

果たして石碑群のある一角に到着。

公園と称するには余りに狭い場所だが周囲をぐるっと堀で囲んだ

特異なスペース。

水路の外側に大きな「望郷の句」と題する大きな碑文。

龍道子の句のようだ。

背面には説明文。それに拠ると建設したのは三太夫の直系の孫・

国龍氏(90歳超で存命)で平成元年に没した叔父に当たる龍道子

の遺徳を称えたもの。

因みに三太夫の嫡男・勘右衛門氏は父親より早く45歳で

没している。国龍氏は勘右衛門氏の長男。台石の側面に

彫られた賛加者の中に湯浅兵吉の名も見える。

ここでこの場所は史蹟というより小野関一族の私的記念の

スペースと悟った。

一寸右に廻ると水路で囲まれた中に「平和祈念の塔」。

更に北側に回りこみ一箇所だけの橋を渡って中に入る。

対岸に渡ると巨大な塔があるが何かは分からない。

上部が破損している。後で聞いたら例の3.11地震で上部が

欠落したそうだ。

広場の真ん中には「明治維新中興の石碑」。四面にびっしりと

漢文が書かれているが何やら日露戦争の時のものらしいが

良く読み取れない。

上部には日露開戦の描写が詳細に書かれていた。

その刻文の最後に「小野関三太夫謹書」と刻まれていた。

その北側に建立賛助員の名が書かれた碑文もあるが

その最後には再び「小野関三太夫謹書」。

少し、西側に細長い板碑。oo大明神。

大きくしても読めない事には変わりなし。

南の水路側に寄って「平和祈念塔」の裏の碑文。

文は三太夫四男の龍道子で平和を願って建設を計画したが

完成を見ずに昭和15年に75歳で逝った父親を偲んでいる。

北側に回ると巨大な塔、胴が丸いから宝筐印塔ではないかも

知れないが我々素人目には同じもの。

上部には四面に文字が彫りこんであるが意味は判らない。

東寄りに小さな塔。

乃木神社と彫られている。

周辺を一回りしてこのスペースから離れ、こんな道祖神を

見ながら三太夫の実家探し。

やがて懐かしい風景の薪割りをしていた三太夫の曾孫の某氏を発見。

三太夫や一族の昔話を沢山聞かせてもらった。

三太夫孫の国龍氏は未だ健在でこの写真のブルーの屋根の建屋に

居られると言う。偶然にも龍道子氏は爺イのW大の先輩だった

事も判明。

曾孫さんと別れて大福寺墓地へ。入り口の柱には小野関家墓地と。

直ぐに巨大な宝筐印塔のようなもの。

多くの石宮が並ぶ奥に墓名碑発見。

三太夫氏と息子の勘右衛門氏だが息子さんの

方が数年早く没しているので順番は通常と逆。

以上で探索は終了。史蹟レベルではなく、村の公認でも

ないのが残念だが個人的には三太夫とは誰だろうと永年興味を

持ち続けてきた事には決着がついた。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

「くたびれ爺さん」の長年の課題の解決に、多少でもお役に立てたかなと思います。

お蔭様でこの件は一区切りになりました。

「あとで」「其の内」「まあ、いいや」の

三つがボケ始まりの三要素と思い込んでいるので思いついたら即実行を心がけています。

又、面白い素材を発見したら教えてください。

ご親戚の方に当稿を読んで頂き嬉しく思います。以前から三太夫氏の事跡の事が

文化財扱いされないことに不満というより

憤懣に近い想いを持っているので出来るだけ

多くの人に知ってもらいたいと思っています。

ご親戚の方の目から見てこの記事上で何か

不都合な箇所があったらお知らせ願います。

私のひいお婆さんが小野関家から嫁いできました。

たまに小野関家に寄ったりしますし、

最近も湯浅兵吉さんともお会いしまして、色々とお話をお聞きしました。

たまたまインターネットで小野関三太夫さんで検索しましたら、このブログにたどり着きました。

自分としても先祖のルーツですので、ブログを読ませてもらいまして、何だか嬉しいです。

地震で倒れた五重塔ですが、「勧善懲悪」という文字が刻まれていたと湯浅さんからお聞きしました。

コメントありがとうございます。

tomoさんの家が小野関さんとご親戚とは

思いがけないことでした。長い事、折々に

三太夫さんの事蹟を追いかけていたのですが

この記事時点で一応の区切りとしています。

公的にもっと事績を顕彰してもらいたいものだと

常々思っていますので新しい発見があったら

又記事にします。