七福神巡り、今年最後の第四回は「上州七福神」。これは東は太田市、西は下仁田市と

上毛三山赤城・榛名・妙義の山裾に展開しているのでその距離は長大。

但し、太田市は先日の「太田七福神」の序に既に善宗寺を訪問済みだし、下仁田は昨年の

12月に「鏑川七福神」で霊山寺に行っているので今日は五箇所。

前橋堀之下町・正圓寺、富士見町石井・珊瑚寺、赤城町三原田・興禅寺

吉岡町漆原・長松寺、榛東村山子田・柳沢寺の順。

(1) 施無畏山 延命院 正圓寺 福禄寿

高崎から前橋に向かい、中央大橋を渡ってr-10(前橋安中富岡線)を東進、R-17を横切ると

道路名がr-3(前橋大間々桐生線)に変わり三俣を過ぎて上毛電鉄・赤坂駅北側の

「上泉」四つ角を右折(南)すると暫くで沿道に案内看板が現れるのでそれに従って

細道を辿ると寺院駐車場。整備された参道は駐車場の西側にある。

参道右側には石仏が並ぶが左に般若心経の大きな文字がパネル状に嵌め込まれて壁になっている。

お寺の方に聞いたらこれは「各家先祖累代各精霊菩提」と言うもので檀家の人が

気に入った文字を選択して自分の住所・名前を刻み先祖供養とするのだとか。

参道を進むと棟木が萩の木と考えられることから「萩の門」とも別称される山門。

大胡城の北門(裏門)を移築したものと解説に有るが上泉と云う地名といい

大胡城と聞くと毎年の箕輪城まつりで友人の須藤さんが演ずる上泉伊勢守を思い出す。

左右に仏像が並ぶが

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

右手の庭園の中にも仏像がずらりと勢揃い。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

宝船に乗った七福神の前を進むと(一箇所ミニ七福神として登録されている)

本堂

山号の 施無畏山 とは「無畏を施す」即ち、こころに安らぎを与えることを

本誓とする「聖観音」を本尊とすることに由来し院号の延命院は「子安延命地蔵尊」

を古代本尊としているからとの解説。

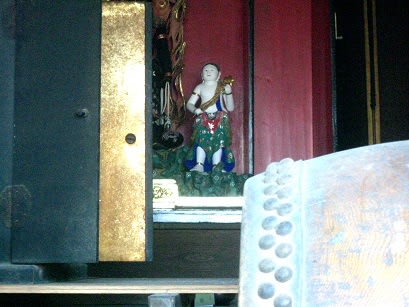

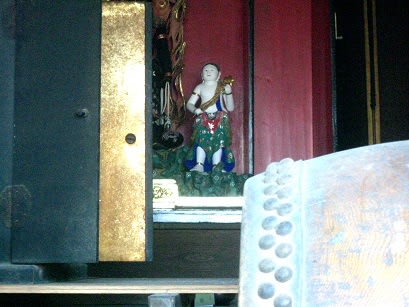

本堂に入らせてもらいお参りを済ませてから福禄寿の写真を撮らせて戴く。

福禄寿は福(子孫繁栄)、禄(財産)、寿(健康長寿)の三徳が揃って

こそ人は幸せという古代中国の道教が起源の福の神。

上下に二体だが杖を持つ手が左と右、上の像は長く伸びた髭を握っている。

春には藤の花が見事ですからその時期に又おいで下さいとのお寺の方の

言葉に送られて正圓寺を後にして富士見町に向かう。

(2) 石井山 三光院 珊瑚寺 恵比寿

先程の上泉信号を北西に直進してr-76(前橋西久保線)を走ると前方に榛名山。

上細井で赤城に向かう東国文化歴史街道のr-4にぶつかり右折、上武道路と通称される

R-17の新路線末端を見ながら進み大鳥居を潜って畜産試験場四つ角を左折して

R-353(桐生ー柏崎)を西進。

道の駅・富士見ふれあい館の先の右側に珊瑚寺駐車場。

車道から前方を見ると池や赤い橋の彼方に堂宇の屋根が見えるが可なりの規模。

807年に日光山を開いた勝道上人によって開創されたとされ裏山に茸が多く自生し

盛りの時は、珊瑚礁の如くに成長したことから、当の寺名に改められたと伝えられる。

歩き出すと直ぐに「子育て地蔵尊参道」の表示。多分、この先には地蔵堂があるんだろう。

幾らも進まないうちに今度はこの表示。先程車道から見た弁天池と弁天堂だ。

一旦橋を渡って振り返って弁天堂。1828年の建設だが現在は2010年再建のもの。

安置されている裸身弁天は1973年から。

お堂の中の裸身弁天像。

「心字池」の中には七福神の像がずらりと並ぶ。(一箇所ミニ七福神として登録されている)

本堂に向うと山門、両脇に仁王が配されている。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

本堂 。ご本尊は、阿弥陀如来で恵比寿尊天も。

珊瑚寺恵比寿

付近には色々な石像物。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

千仏堂の中は閻魔大王像。

百番供養

地蔵堂への参道

地蔵堂とその内部の「子育地蔵尊」と扁額

穴薬師

弘法大師が穴の中に薬師如来像を刻んだとされ、他の場所に祀られても、

一夜にしてこの場所に戻ってくるとの伝承。

不動滝、時期的に水流は無いが中段に不動尊像。夢に出た不動尊の御蔭で

難工事が無事に完成したとの伝承。

日照りが続く時も長雨の時も水量に増減無く清水をたたえると言う鏡池と

願をかけて顔に水を掛け、赤くなったら成就するという赤面観音二体。

地蔵堂の右側には前橋市指定重要文化財になる「板碑」や「多宝塔」。

板碑には1334年の銘、多宝塔は同じく南北朝時代のもの。

奥の高台に稲荷神社の鳥居。

屋敷神として1845年建設の稲荷堂とその内部

壁面の彫刻

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

(3) 三原田山 興禅寺 弁財天

珊瑚寺を辞しR-353をそのまま西進して渋川市赤城町三原田に向かう。溝呂木で

左折して関越道手前の左側。

寺号標柱の処から参道の先に豪華な山門が見える。

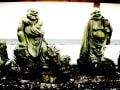

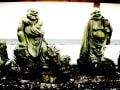

参道左右には石像物がずらりと並ぶ。左側に七福神。

かなり年代を経ている感じの地蔵尊二体を前に大きな山門。

阿吽の仁王が守るが網目越しなのでこんな写真だけ。

興禅寺の樟(クスノキ)と言われる巨木がある。

本堂

溝呂木の旧大蓮寺の本堂を1895年に移築したもの。2008年に改修。

内部の弁財天。

(4) 威徳山 常楽院 長松寺 寿老人

興禅寺から更に西進して関越を潜り「樽」で左折して大正橋を渡って渋川四つ角。

左折してr-25でひたすら南下して吉岡「田中」を左折、駒寄は直進して駒寄小に

沿って走り上越線を越えた右側。

駐車場の目の前には上総の武将千葉常将伝説の「矢落ち観音」

隣の富士浅間神社に頭を下げてからぐるっと回って正面から長松寺。

仁王の立ちはだかる山門。

運慶作と伝えられている左剣不動尊が安置されている不動堂。

内部を撮ったが丁度襖が半分閉まっていて肝心の本体は写らなかった。

宗祖・最澄上人像。

不動堂の隣には土蔵造の二尊堂

中の水子地蔵と岩舟地蔵

本堂

阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天

寿老人像

左に釈迦三尊像

坐像の釈迦と向かって左に普賢菩薩と右に文殊菩薩。

右に千体観音仏

(5) 船尾山 等覚院 柳沢寺 毘沙門天

長松寺から元の道を戻って「田中」を直進、r-26を突っ切って山古田地区で

最後の訪問寺・柳沢寺。上州七福神 毘沙門尊天霊場。

駐車場に大きな案内図、確かに広域だから案内図も必要。

左に通用門として日常使われる薬医門。薬医門とは、或る説では矢の攻撃を食い止める

「矢食い」の転化とも言われるが、かつて医者の門として使われ門の脇に木戸をつけ、

たとえ扉を閉めても四六時中患者が出入りできるようにしていたものとの説が

ピンと来る。文政年間の建立と説明されている。

その右に閉められている「赤門」。これは勅使門で勅使などの特別の来客を迎えるとき

使用される公用門で別名「開かずの門」と呼ばれるそうだ。 宝暦年間の建立。

左に阿弥陀堂とその内部、阿弥陀如来坐像が金色に光り輝く。

正面の本堂と間違い易い客殿(1686年)には「船尾山」の扁額。前庭には豪壮な石灯篭。

右手の木立の間に「毘沙門天像」。

その周囲を他の六尊が取り囲んでいた。(一箇所ミニ七福神として登録されている)

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

小さなお堂と祀られている仏像。

本殿

朱塗り本堂は観音堂とも呼ばれ、内部の本尊様は千手観世音菩薩像。

元禄年間の様式を残す方六間の木造青銅葺き。

巨大な仁王門

1750年に再建。二層丹塗りの楼門で、表の両側に仁王像、裏の両側に

二天(広目天、多聞天)が安置されている。

仁王門を間近で。

石造りの十六羅漢像

一人ひとりの表情が豊かで見飽きない。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

五重塔

平成10年建立された県内初の五重塔で、高さは11m。京都から専門の宮大工を

呼び寄せ、5年の歳月をかけたもので納骨堂も併設した、一般の方の永代供養塔。

駐車場に戻り振り返ってもう一度五重の塔を眺めて本日終了。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

過去の記録から

(6)布袋尊札所 松露山 霊山寺 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田 716

妙義から南に下って上小坂を経て中小坂でR-254に合流して下仁田市街地へ。

市街地図にこの寺の記載が無いので「下仁田信号」の北側の際どい細道に入って

本誓寺さんに車を停めさせて戴いて徒歩で 霊山寺。

似たような細道を辿って境内に入ると、これは!これは! 始めてみる超モダンと

云いたくなる形式の本堂。

下仁田の鐘と称する鐘楼もこの様子。

この寺の名物は他にもあり塀際にずらりと並ぶ十八羅漢。サムネイル写真はクリックで拡大。

左の塀隅に第二号の布袋尊、この像は「上州七福神」と「鏑川七福神」の二つの七福神霊場を

兼ねていて二役をこなしている。

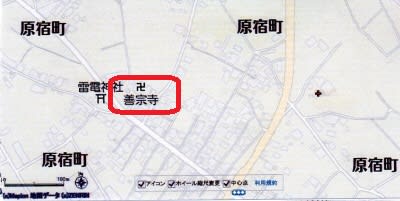

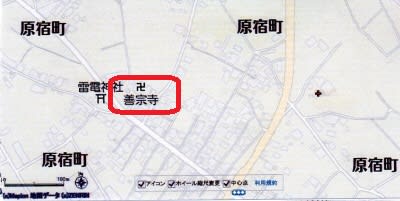

(7) 善宗寺 太田市原宿町 大黒天

高崎ICから関越に入り高崎JCTで北関東高速に乗り換え、前橋南・駒形・伊勢崎・

太田薮塚を経て「太田桐生」で高速を降りR-122(日光ー東京豊島)に乗って北上。

僅かの距離の「只上」でR-50に左折乗り換え「原宿南」を右折、「原宿」で左折すると

左手に雷電神社の鳥居が目立つ。その反対側に地味な「善宗寺」、もう少し先の

葉鹿橋を渡ればそこは「足利市」という位置。

善宗寺前に来る。山門は無くて門柱だけ。この寺は1699年に次に訪れる「祥寿山 曹源寺」

の住職の隠居寺として創建されたされるが詳細は不明との事だが「原宿の寺」と

通称されて地元民に親しまれているそうだ。

参道の左に江戸時代造立と云われる庚申塔、観世音菩薩、二十二夜塔、地蔵菩薩等を

るが右には定番の六地蔵。

本堂左には大黒天。

本堂前。本尊である「阿弥陀如来」、「大黒天」が祀られている。

本堂左には弁天堂があり中には弁財天像がある。

弁天堂の右には薬師如来。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

上毛三山赤城・榛名・妙義の山裾に展開しているのでその距離は長大。

但し、太田市は先日の「太田七福神」の序に既に善宗寺を訪問済みだし、下仁田は昨年の

12月に「鏑川七福神」で霊山寺に行っているので今日は五箇所。

前橋堀之下町・正圓寺、富士見町石井・珊瑚寺、赤城町三原田・興禅寺

吉岡町漆原・長松寺、榛東村山子田・柳沢寺の順。

(1) 施無畏山 延命院 正圓寺 福禄寿

高崎から前橋に向かい、中央大橋を渡ってr-10(前橋安中富岡線)を東進、R-17を横切ると

道路名がr-3(前橋大間々桐生線)に変わり三俣を過ぎて上毛電鉄・赤坂駅北側の

「上泉」四つ角を右折(南)すると暫くで沿道に案内看板が現れるのでそれに従って

細道を辿ると寺院駐車場。整備された参道は駐車場の西側にある。

参道右側には石仏が並ぶが左に般若心経の大きな文字がパネル状に嵌め込まれて壁になっている。

お寺の方に聞いたらこれは「各家先祖累代各精霊菩提」と言うもので檀家の人が

気に入った文字を選択して自分の住所・名前を刻み先祖供養とするのだとか。

参道を進むと棟木が萩の木と考えられることから「萩の門」とも別称される山門。

大胡城の北門(裏門)を移築したものと解説に有るが上泉と云う地名といい

大胡城と聞くと毎年の箕輪城まつりで友人の須藤さんが演ずる上泉伊勢守を思い出す。

左右に仏像が並ぶが

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

右手の庭園の中にも仏像がずらりと勢揃い。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

宝船に乗った七福神の前を進むと(一箇所ミニ七福神として登録されている)

本堂

山号の 施無畏山 とは「無畏を施す」即ち、こころに安らぎを与えることを

本誓とする「聖観音」を本尊とすることに由来し院号の延命院は「子安延命地蔵尊」

を古代本尊としているからとの解説。

本堂に入らせてもらいお参りを済ませてから福禄寿の写真を撮らせて戴く。

福禄寿は福(子孫繁栄)、禄(財産)、寿(健康長寿)の三徳が揃って

こそ人は幸せという古代中国の道教が起源の福の神。

上下に二体だが杖を持つ手が左と右、上の像は長く伸びた髭を握っている。

春には藤の花が見事ですからその時期に又おいで下さいとのお寺の方の

言葉に送られて正圓寺を後にして富士見町に向かう。

(2) 石井山 三光院 珊瑚寺 恵比寿

先程の上泉信号を北西に直進してr-76(前橋西久保線)を走ると前方に榛名山。

上細井で赤城に向かう東国文化歴史街道のr-4にぶつかり右折、上武道路と通称される

R-17の新路線末端を見ながら進み大鳥居を潜って畜産試験場四つ角を左折して

R-353(桐生ー柏崎)を西進。

道の駅・富士見ふれあい館の先の右側に珊瑚寺駐車場。

車道から前方を見ると池や赤い橋の彼方に堂宇の屋根が見えるが可なりの規模。

807年に日光山を開いた勝道上人によって開創されたとされ裏山に茸が多く自生し

盛りの時は、珊瑚礁の如くに成長したことから、当の寺名に改められたと伝えられる。

歩き出すと直ぐに「子育て地蔵尊参道」の表示。多分、この先には地蔵堂があるんだろう。

幾らも進まないうちに今度はこの表示。先程車道から見た弁天池と弁天堂だ。

一旦橋を渡って振り返って弁天堂。1828年の建設だが現在は2010年再建のもの。

安置されている裸身弁天は1973年から。

お堂の中の裸身弁天像。

「心字池」の中には七福神の像がずらりと並ぶ。(一箇所ミニ七福神として登録されている)

本堂に向うと山門、両脇に仁王が配されている。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

本堂 。ご本尊は、阿弥陀如来で恵比寿尊天も。

珊瑚寺恵比寿

付近には色々な石像物。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

千仏堂の中は閻魔大王像。

百番供養

地蔵堂への参道

地蔵堂とその内部の「子育地蔵尊」と扁額

穴薬師

弘法大師が穴の中に薬師如来像を刻んだとされ、他の場所に祀られても、

一夜にしてこの場所に戻ってくるとの伝承。

不動滝、時期的に水流は無いが中段に不動尊像。夢に出た不動尊の御蔭で

難工事が無事に完成したとの伝承。

日照りが続く時も長雨の時も水量に増減無く清水をたたえると言う鏡池と

願をかけて顔に水を掛け、赤くなったら成就するという赤面観音二体。

地蔵堂の右側には前橋市指定重要文化財になる「板碑」や「多宝塔」。

板碑には1334年の銘、多宝塔は同じく南北朝時代のもの。

奥の高台に稲荷神社の鳥居。

屋敷神として1845年建設の稲荷堂とその内部

壁面の彫刻

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

(3) 三原田山 興禅寺 弁財天

珊瑚寺を辞しR-353をそのまま西進して渋川市赤城町三原田に向かう。溝呂木で

左折して関越道手前の左側。

寺号標柱の処から参道の先に豪華な山門が見える。

参道左右には石像物がずらりと並ぶ。左側に七福神。

かなり年代を経ている感じの地蔵尊二体を前に大きな山門。

阿吽の仁王が守るが網目越しなのでこんな写真だけ。

興禅寺の樟(クスノキ)と言われる巨木がある。

本堂

溝呂木の旧大蓮寺の本堂を1895年に移築したもの。2008年に改修。

内部の弁財天。

(4) 威徳山 常楽院 長松寺 寿老人

興禅寺から更に西進して関越を潜り「樽」で左折して大正橋を渡って渋川四つ角。

左折してr-25でひたすら南下して吉岡「田中」を左折、駒寄は直進して駒寄小に

沿って走り上越線を越えた右側。

駐車場の目の前には上総の武将千葉常将伝説の「矢落ち観音」

隣の富士浅間神社に頭を下げてからぐるっと回って正面から長松寺。

仁王の立ちはだかる山門。

運慶作と伝えられている左剣不動尊が安置されている不動堂。

内部を撮ったが丁度襖が半分閉まっていて肝心の本体は写らなかった。

宗祖・最澄上人像。

不動堂の隣には土蔵造の二尊堂

中の水子地蔵と岩舟地蔵

本堂

阿弥陀三尊と釈迦三尊、さらには弁財天や上州七福神の寿老尊天

寿老人像

左に釈迦三尊像

坐像の釈迦と向かって左に普賢菩薩と右に文殊菩薩。

右に千体観音仏

(5) 船尾山 等覚院 柳沢寺 毘沙門天

長松寺から元の道を戻って「田中」を直進、r-26を突っ切って山古田地区で

最後の訪問寺・柳沢寺。上州七福神 毘沙門尊天霊場。

駐車場に大きな案内図、確かに広域だから案内図も必要。

左に通用門として日常使われる薬医門。薬医門とは、或る説では矢の攻撃を食い止める

「矢食い」の転化とも言われるが、かつて医者の門として使われ門の脇に木戸をつけ、

たとえ扉を閉めても四六時中患者が出入りできるようにしていたものとの説が

ピンと来る。文政年間の建立と説明されている。

その右に閉められている「赤門」。これは勅使門で勅使などの特別の来客を迎えるとき

使用される公用門で別名「開かずの門」と呼ばれるそうだ。 宝暦年間の建立。

左に阿弥陀堂とその内部、阿弥陀如来坐像が金色に光り輝く。

正面の本堂と間違い易い客殿(1686年)には「船尾山」の扁額。前庭には豪壮な石灯篭。

右手の木立の間に「毘沙門天像」。

その周囲を他の六尊が取り囲んでいた。(一箇所ミニ七福神として登録されている)

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

小さなお堂と祀られている仏像。

本殿

朱塗り本堂は観音堂とも呼ばれ、内部の本尊様は千手観世音菩薩像。

元禄年間の様式を残す方六間の木造青銅葺き。

巨大な仁王門

1750年に再建。二層丹塗りの楼門で、表の両側に仁王像、裏の両側に

二天(広目天、多聞天)が安置されている。

仁王門を間近で。

石造りの十六羅漢像

一人ひとりの表情が豊かで見飽きない。

(サムネイルを左クリックで拡大、上部の左向き矢印で元に戻る)

五重塔

平成10年建立された県内初の五重塔で、高さは11m。京都から専門の宮大工を

呼び寄せ、5年の歳月をかけたもので納骨堂も併設した、一般の方の永代供養塔。

駐車場に戻り振り返ってもう一度五重の塔を眺めて本日終了。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

過去の記録から

(6)布袋尊札所 松露山 霊山寺 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田 716

妙義から南に下って上小坂を経て中小坂でR-254に合流して下仁田市街地へ。

市街地図にこの寺の記載が無いので「下仁田信号」の北側の際どい細道に入って

本誓寺さんに車を停めさせて戴いて徒歩で 霊山寺。

似たような細道を辿って境内に入ると、これは!これは! 始めてみる超モダンと

云いたくなる形式の本堂。

下仁田の鐘と称する鐘楼もこの様子。

この寺の名物は他にもあり塀際にずらりと並ぶ十八羅漢。サムネイル写真はクリックで拡大。

左の塀隅に第二号の布袋尊、この像は「上州七福神」と「鏑川七福神」の二つの七福神霊場を

兼ねていて二役をこなしている。

(7) 善宗寺 太田市原宿町 大黒天

高崎ICから関越に入り高崎JCTで北関東高速に乗り換え、前橋南・駒形・伊勢崎・

太田薮塚を経て「太田桐生」で高速を降りR-122(日光ー東京豊島)に乗って北上。

僅かの距離の「只上」でR-50に左折乗り換え「原宿南」を右折、「原宿」で左折すると

左手に雷電神社の鳥居が目立つ。その反対側に地味な「善宗寺」、もう少し先の

葉鹿橋を渡ればそこは「足利市」という位置。

善宗寺前に来る。山門は無くて門柱だけ。この寺は1699年に次に訪れる「祥寿山 曹源寺」

の住職の隠居寺として創建されたされるが詳細は不明との事だが「原宿の寺」と

通称されて地元民に親しまれているそうだ。

参道の左に江戸時代造立と云われる庚申塔、観世音菩薩、二十二夜塔、地蔵菩薩等を

るが右には定番の六地蔵。

本堂左には大黒天。

本堂前。本尊である「阿弥陀如来」、「大黒天」が祀られている。

本堂左には弁天堂があり中には弁財天像がある。

弁天堂の右には薬師如来。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます