とうとう今年の八月は一回も山に行かないうちに終わってしまう。台風も

近づいているらしいが今日は未だ大丈夫らしいので、午後から山名丘陵散策。

寺尾からR-30で南進、途中で一寸山名八幡に寄り道のため、山名駅の少し手前で

右折してこの鳥居の下を潜る。正面が神社の駐車場。

その脇に大きな石碑、これが「石碑の路」の第一号で揮毫は昭和三筆の手島右郷

(てしま ゆうけい1901年-1987年)。

因みに「古今の三筆」王羲之・鍾繇・張芝、「平安の三筆」空海・橘逸勢・嵯峨天皇

「幕末の三筆」市川米庵・貫名菘翁・巻菱湖、「明治の三筆」中林梧竹・日下部鳴鶴・

巌谷一六 、そして「昭和の三筆」が日比野五鳳・手島右卿・西川寧。

その先に伝説の「太刀割り石」。1600年(関ヶ原決戦の年)、馬場念流中興の祖と

言われる樋口定次が、村上天流との果し合いを控えてこの八幡に祈願した満願の日に

枇杷の木刀で断割ったとの伝説。勿論、試合は定次の勝ち。

神門をくぐり、上信電車の線路の下を通るとと山名八幡の掲額。

その先の参道は石段。

神社の由来説明板。

六種の神獣の彫り物が有名とのことだったが、撮った写真は拝殿と本殿を

間違えたらしい。

拝殿の天井もパチリ。

隣に小さな神社、八幡との関係は判らず。

狛犬に見送られて神社を辞し、田圃の細道を使って西進して「山ノ上碑」へ移動。

「山ノ上碑」入り口を右に見てこの市営駐車場を基点として出発(13.42)。

予定は「市民の森」から「石碑の路」、二つの城址や気に入った石碑を見て歩く。

駐車場から小道を西進して「山名貯水池」方面に。すぐに小振りな大山祇神社。

貯水池脇に石碑。この裏に万葉歌が彫られているが、今は柵が厳重で近づけない。

万葉東歌碑(巻三の三七八)、山部赤人作・高井紫風書。

「いにしえの 古き堤は年深み 池のなぎさに 水草生ひたり」

緩く登っていくと森林公園との分岐、市民の森は左に行く。

さらに進むと一登りで市民の森の入り口。周りは酷い叢。

かってのここは山ユリの宝庫だったが今は全く見られない。叢の彼方に

ひっそりと東屋。

一寸休むと小さな蚊が羽音も無く纏わり付くので直ぐに目の前の尾根へ。

尾根道はしっかりと整備されていて軽いアツプダウンの繰り返し(14.06)。

一山越すと右から森林公園からの道と合流。「ヒルに注意」看板を見て急ぎ足。

僅かの距離で「石碑の路」に合わさる。

目の前にNO.26石碑。

万葉相聞歌碑(巻三の七〇九)。娘子大宅女(オトメオオヤケメ)作。大沢雅休(1890-1953)書。

誤字の疑いがある。左から縦読みになつている。

田不闇八 三知田頭田豆四 月待而 以末世吾背子 其間尓毛三武

ゆふやみは みちたずたずし つきまちて いませわがせこ そのまにもみむ」

間違いの疑いのあるのは最初の「田」は「由」でなくてはならないという話。

二番目の「ふ」と読ませる漢字が判らない。取敢えず字形が似ている「不」を仮置き。

さらに西進すると最後のNO.27の石碑、ここを右に下ると林道近道。

万葉東歌碑(巻十四の三四ニニ) 千代倉桜舟(1912-1999)書。

「伊香保風 吹かぬ日ありといえど 吾が恋のみし 時なかりけり」

これから先には石碑は無いので引き返して元の合流点から東進。少々脇に入った

場所に横長の石碑。碑文が裏なので気が付かない人もいるだろう。NO.25

万葉東歌碑(巻十四の三四〇六)。武士桑風(1913-2008)書。

「可美都気野 左野乃九久多知 乎里波夜志 安禮波麻多牟恵 許登之許愛登母

かみつけの さののくくたち おりはやし あれはまたむえ ことしこずとも」

やがて「高崎里山の会」の看板。この団体は設立が平成12年、高崎森林公園を

主な活動地域として下草刈り、間伐、植樹などで活躍しているらしい。

かって爺イが拓本の練習にここに通っていた頃は北村さんという方が一人で

葛の蔓を切り払う作業をしていた。見かねて爺イもセキチュウでザックに入る

小型の枝きり鋏を購入して夏の蔓草刈りを手伝ったものだ。

尚も東進してこの石碑。

「上毛野 可保夜が沼の 伊波為蔓(イハイズラ) 引かばぬれつつ 吾をな絶えそね」

万葉東歌碑(巻十四の三四一六)。千代倉桜舟書。NO.24

やがて小ピークへの木段、もうこんな程度でも一気には上れない。

周辺は物凄い葛、強烈な繁殖力で立ち木を絞め殺す勢い。

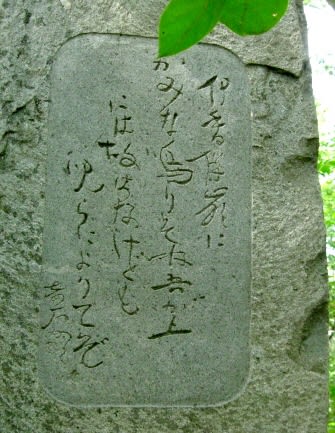

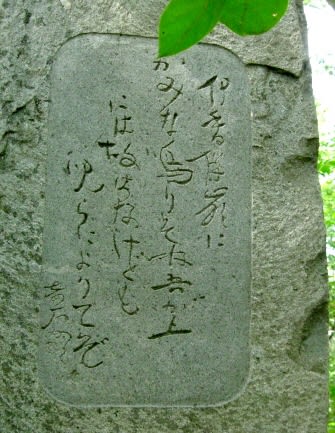

ピーク頂点にNO.23、万葉の昔から榛名は雷が名物か?

「伊香保嶺に 雷な鳴りそね わが上には 故はなけども 児らによりてぞ」

万葉東歌碑(巻十四の三四二一)。小坂奇石(1901-1991)書。

小ピークを下ると丁字路の分岐(14.30)。根小屋城址に向かうので左折。

角に案内板。

左に力強い詩。爺イの御贔屓の一首。

「木枯らしの ひた吹く杜の 喬木の 枯梢に鷹が 風に向いおる」

大塚雅休作・書。

少し下りめの道に早くも城址の一部で搦め手口看板。

その先に立派な東屋。

幾つもの石碑を見ながら行くと城址入り口、これは城址の周辺を一回りして

から本丸へ行く周遊路。

南から西に回りこむと「井戸跡」、この先には下山近道もある。

殆ど、回りきった所に「腰曲輪」、ここから本丸に登り上げる。

「枡形虎口跡」を過ぎると簡単に本丸台地に飛び出す。

目立つところに一等三角点、確か点名は上城山。

本日の爺イ、三脚も持たない軽装のため休憩ベンチから遠目で。

西側にあつた展望台が見当たらない。多分、周辺の木が生長して無駄に

なったのかな?

本丸の表示板。

1568年に武田信玄が「山名、鷹ノ巣の間に新城を築き、信州の士、望月甚八郎、

伴野助十郎、仁科加賀守信盛らを入れて守らせた」とされるのが根小屋城である。

武田信玄は西上野を掌握して上杉氏と後北条氏を牽制するために築いたらしい。

完成後の根小屋城には新参の上州の武士ではなく信頼のおける信濃の武将で

ある望月、伴野らに入り守りを固めたさせた。だが、武田が上野から撤退した

後の根小屋城の存在については明らかとなっておらず廃城時期もわかって

いないとの事。

その脇に昭和天皇の御製が一首。

「もえいずる 春のわかくさ よろこびの いろをたたえて 子らのつむみゆ」

手島右郷書。

台地の南には「坂虎口」。

休憩の後、登り返しに苦労しながらさっきの分岐。今度は東進して

山名城址へ(15.08)。

城址入り口、距離は200Mと。

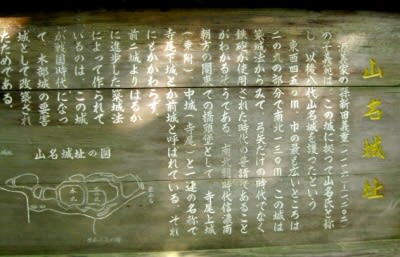

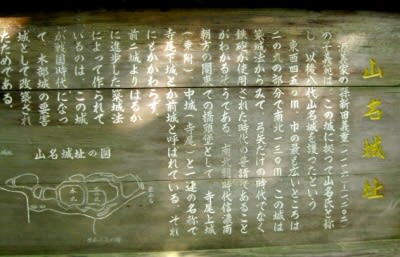

台地には城址石碑。近くの由緒書きは錆びて読めない。

が、別に説明板。爺イの好きな新田義重の名が出てきた。

このへそ曲がり武将が好きでかってこんな戯れ文を書いたことがある。

http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/f2c43b0513c48f87cfe8852c95d6f096

台地は緑の中でひっそりと静まり返っている。

城址を降りて山ノ上碑。近くに拓本練習でお世話になった防人のうた。

「比之暮尓 薄日乃山遠 古由流比者 世奈濃賀袖毛

ひのくれに うすひのやまを こゆるひは せなのがそでも

沙耶尓不良志津

さやにふらしつ」

読み人知らずの防人の歌碑。大塚雅休書。

手前に古墳。

山ノ上碑。

佐野(さぬ)の三家(みやけ)と定め賜える健守命(たけもりのみこと)の孫

黒売刀自(くろめとじ)、此れ新川(にっかわ)の臣(おみ)の児

斯多々弥(したたみ)の足尼(すくね)の孫大児(おおご)の臣に娶(めあ)いて生める児、

長利の僧、母の為に記し定る文也

休憩後、この急な石段で下山。

この案内板に迎えられて車道着(15.39)、世界陸上を見るために大急ぎで帰宅。

実働二時間、11.000歩。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

近づいているらしいが今日は未だ大丈夫らしいので、午後から山名丘陵散策。

寺尾からR-30で南進、途中で一寸山名八幡に寄り道のため、山名駅の少し手前で

右折してこの鳥居の下を潜る。正面が神社の駐車場。

その脇に大きな石碑、これが「石碑の路」の第一号で揮毫は昭和三筆の手島右郷

(てしま ゆうけい1901年-1987年)。

因みに「古今の三筆」王羲之・鍾繇・張芝、「平安の三筆」空海・橘逸勢・嵯峨天皇

「幕末の三筆」市川米庵・貫名菘翁・巻菱湖、「明治の三筆」中林梧竹・日下部鳴鶴・

巌谷一六 、そして「昭和の三筆」が日比野五鳳・手島右卿・西川寧。

その先に伝説の「太刀割り石」。1600年(関ヶ原決戦の年)、馬場念流中興の祖と

言われる樋口定次が、村上天流との果し合いを控えてこの八幡に祈願した満願の日に

枇杷の木刀で断割ったとの伝説。勿論、試合は定次の勝ち。

神門をくぐり、上信電車の線路の下を通るとと山名八幡の掲額。

その先の参道は石段。

神社の由来説明板。

六種の神獣の彫り物が有名とのことだったが、撮った写真は拝殿と本殿を

間違えたらしい。

拝殿の天井もパチリ。

隣に小さな神社、八幡との関係は判らず。

狛犬に見送られて神社を辞し、田圃の細道を使って西進して「山ノ上碑」へ移動。

「山ノ上碑」入り口を右に見てこの市営駐車場を基点として出発(13.42)。

予定は「市民の森」から「石碑の路」、二つの城址や気に入った石碑を見て歩く。

駐車場から小道を西進して「山名貯水池」方面に。すぐに小振りな大山祇神社。

貯水池脇に石碑。この裏に万葉歌が彫られているが、今は柵が厳重で近づけない。

万葉東歌碑(巻三の三七八)、山部赤人作・高井紫風書。

「いにしえの 古き堤は年深み 池のなぎさに 水草生ひたり」

緩く登っていくと森林公園との分岐、市民の森は左に行く。

さらに進むと一登りで市民の森の入り口。周りは酷い叢。

かってのここは山ユリの宝庫だったが今は全く見られない。叢の彼方に

ひっそりと東屋。

一寸休むと小さな蚊が羽音も無く纏わり付くので直ぐに目の前の尾根へ。

尾根道はしっかりと整備されていて軽いアツプダウンの繰り返し(14.06)。

一山越すと右から森林公園からの道と合流。「ヒルに注意」看板を見て急ぎ足。

僅かの距離で「石碑の路」に合わさる。

目の前にNO.26石碑。

万葉相聞歌碑(巻三の七〇九)。娘子大宅女(オトメオオヤケメ)作。大沢雅休(1890-1953)書。

誤字の疑いがある。左から縦読みになつている。

田不闇八 三知田頭田豆四 月待而 以末世吾背子 其間尓毛三武

ゆふやみは みちたずたずし つきまちて いませわがせこ そのまにもみむ」

間違いの疑いのあるのは最初の「田」は「由」でなくてはならないという話。

二番目の「ふ」と読ませる漢字が判らない。取敢えず字形が似ている「不」を仮置き。

さらに西進すると最後のNO.27の石碑、ここを右に下ると林道近道。

万葉東歌碑(巻十四の三四ニニ) 千代倉桜舟(1912-1999)書。

「伊香保風 吹かぬ日ありといえど 吾が恋のみし 時なかりけり」

これから先には石碑は無いので引き返して元の合流点から東進。少々脇に入った

場所に横長の石碑。碑文が裏なので気が付かない人もいるだろう。NO.25

万葉東歌碑(巻十四の三四〇六)。武士桑風(1913-2008)書。

「可美都気野 左野乃九久多知 乎里波夜志 安禮波麻多牟恵 許登之許愛登母

かみつけの さののくくたち おりはやし あれはまたむえ ことしこずとも」

やがて「高崎里山の会」の看板。この団体は設立が平成12年、高崎森林公園を

主な活動地域として下草刈り、間伐、植樹などで活躍しているらしい。

かって爺イが拓本の練習にここに通っていた頃は北村さんという方が一人で

葛の蔓を切り払う作業をしていた。見かねて爺イもセキチュウでザックに入る

小型の枝きり鋏を購入して夏の蔓草刈りを手伝ったものだ。

尚も東進してこの石碑。

「上毛野 可保夜が沼の 伊波為蔓(イハイズラ) 引かばぬれつつ 吾をな絶えそね」

万葉東歌碑(巻十四の三四一六)。千代倉桜舟書。NO.24

やがて小ピークへの木段、もうこんな程度でも一気には上れない。

周辺は物凄い葛、強烈な繁殖力で立ち木を絞め殺す勢い。

ピーク頂点にNO.23、万葉の昔から榛名は雷が名物か?

「伊香保嶺に 雷な鳴りそね わが上には 故はなけども 児らによりてぞ」

万葉東歌碑(巻十四の三四二一)。小坂奇石(1901-1991)書。

小ピークを下ると丁字路の分岐(14.30)。根小屋城址に向かうので左折。

角に案内板。

左に力強い詩。爺イの御贔屓の一首。

「木枯らしの ひた吹く杜の 喬木の 枯梢に鷹が 風に向いおる」

大塚雅休作・書。

少し下りめの道に早くも城址の一部で搦め手口看板。

その先に立派な東屋。

幾つもの石碑を見ながら行くと城址入り口、これは城址の周辺を一回りして

から本丸へ行く周遊路。

南から西に回りこむと「井戸跡」、この先には下山近道もある。

殆ど、回りきった所に「腰曲輪」、ここから本丸に登り上げる。

「枡形虎口跡」を過ぎると簡単に本丸台地に飛び出す。

目立つところに一等三角点、確か点名は上城山。

本日の爺イ、三脚も持たない軽装のため休憩ベンチから遠目で。

西側にあつた展望台が見当たらない。多分、周辺の木が生長して無駄に

なったのかな?

本丸の表示板。

1568年に武田信玄が「山名、鷹ノ巣の間に新城を築き、信州の士、望月甚八郎、

伴野助十郎、仁科加賀守信盛らを入れて守らせた」とされるのが根小屋城である。

武田信玄は西上野を掌握して上杉氏と後北条氏を牽制するために築いたらしい。

完成後の根小屋城には新参の上州の武士ではなく信頼のおける信濃の武将で

ある望月、伴野らに入り守りを固めたさせた。だが、武田が上野から撤退した

後の根小屋城の存在については明らかとなっておらず廃城時期もわかって

いないとの事。

その脇に昭和天皇の御製が一首。

「もえいずる 春のわかくさ よろこびの いろをたたえて 子らのつむみゆ」

手島右郷書。

台地の南には「坂虎口」。

休憩の後、登り返しに苦労しながらさっきの分岐。今度は東進して

山名城址へ(15.08)。

城址入り口、距離は200Mと。

台地には城址石碑。近くの由緒書きは錆びて読めない。

が、別に説明板。爺イの好きな新田義重の名が出てきた。

このへそ曲がり武将が好きでかってこんな戯れ文を書いたことがある。

http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/f2c43b0513c48f87cfe8852c95d6f096

台地は緑の中でひっそりと静まり返っている。

城址を降りて山ノ上碑。近くに拓本練習でお世話になった防人のうた。

「比之暮尓 薄日乃山遠 古由流比者 世奈濃賀袖毛

ひのくれに うすひのやまを こゆるひは せなのがそでも

沙耶尓不良志津

さやにふらしつ」

読み人知らずの防人の歌碑。大塚雅休書。

手前に古墳。

山ノ上碑。

佐野(さぬ)の三家(みやけ)と定め賜える健守命(たけもりのみこと)の孫

黒売刀自(くろめとじ)、此れ新川(にっかわ)の臣(おみ)の児

斯多々弥(したたみ)の足尼(すくね)の孫大児(おおご)の臣に娶(めあ)いて生める児、

長利の僧、母の為に記し定る文也

休憩後、この急な石段で下山。

この案内板に迎えられて車道着(15.39)、世界陸上を見るために大急ぎで帰宅。

実働二時間、11.000歩。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます