(承前)

じつは、当初は見るつもりはなく、丸の内へ「オルセーのナビ派」でも見に行こうかと考えていた。

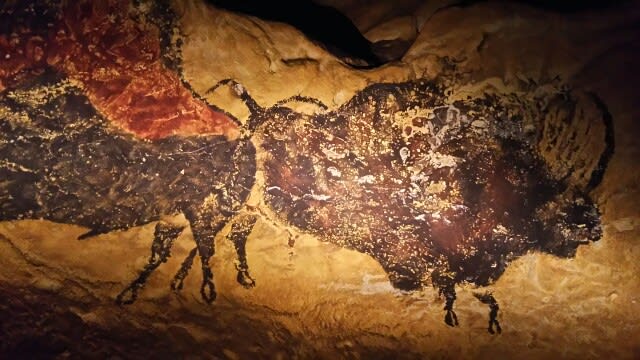

しかし、今後の人生で、またオルセー美術館を訪れることはあるかもしれないが、ラスコー洞窟のほうは、本物を見る機会は絶対にないであろう。だったら、精巧に模した洞窟がフランスからはるばるやって来る今回を逃す手はあるまい。

そういえば、先日の毎日新聞に、港正尋さんが展覧会について寄稿していた。

( . . . 本文を読む

(承前)

2月4日に東京・銀座で訪れたギャラリーはもう1カ所、老舗の資生堂ギャラリーです。

空間デザイン、アート、建築など幅広く活動する吉岡徳仁さんの個展は、ツイッターでずいぶん流れてきていたので、実際に見てみたいと思っていました。

画像を何枚か貼っておきますが、結論から言うと、やはり実物を見ないとわからないだろうなあと思いました。

そして、非常に美しく、シンプルでわかりやすい作品と . . . 本文を読む

(承前)

9月26日の日記はこれが13本目の記事。

信じがたいほど遅い作業ぶりで、展覧会の紹介が会期中に間に合わず申し訳ありません。

そもそも、茨城から東京に着いたのが夜の9時過ぎで、まだ見る場所があるのか! と言われそうですが、恵比寿の WAITINGROOM というギャラリーは、火曜と水曜がお休みのかわり、月曜日は午後5~11時オープンという変則日程になっているのです。

ギャラリー . . . 本文を読む

(承前)

車は、常陸大宮市へと入っていく。

会場名が「石沢地区空き店舗」とあるから、てっきりさびれた中心商店街の一角かと思ったら、さにあらず。

筆者が走っているのは、きょう初めて通る片側2車線の道路で、両側には「しまむら」「マクドナルド」「はま寿司」といった郊外型店舗が並ぶ。

芸術祭の会場としては珍しい(しかし、現代の日本人にとっては、当たり前すぎるほど当たり前の)一帯だ。

. . . 本文を読む

(承前)

ところで、前項でも書いたとおり、この展覧会は、写真撮影完全オッケーである。

これは、作者の村上隆氏が

「写真やネットでは、作品の真価はわかるまい」

と思っているからではないだろうか。

冒頭の画像を見るとわかるとおり、とにかく大きいのだ。

「大きさ」も大事な属性であることを自覚したのは、おそらくニューマンやロスコら抽象表現主義の画家をもって嚆矢とするだろうが、今回の村上隆につ . . . 本文を読む

(承前)

日本で最も知名度の高い現代美術家、村上隆が、国内では2001年の「村上隆 召還するかドアを開けるか回復するか全滅するか」展以来、実に14年ぶりに開いた本格的な個展。

館内は全点、撮影OKとあって、すでに多くのブログやSNSに画像がアップされ、メディアにも取り上げられている。

この個展が、中東のドバイで開かれたときは、日本で見ることはできないのではないかと思っただけに、まずはこ . . . 本文を読む

(承前)

このシリーズも、あと残りわずか(のはず)。

東京国立近代美術館では、藤田嗣治の全点展示をじっくり見て、それはそれで良かったし、行った甲斐があったのだが、同館の「MOMA コレクション」展はほかにも見どころがあって、そちらは駆け足になってしまったことは否めない。

時間も限られていたのだが、可能であれば、もう少しゆっくりと見たかった。

とくに、最後の部屋は、Chim ↑ Pom . . . 本文を読む

(承前)

エコール・ド・パリを代表する画家、藤田嗣治。

彼が先の大戦中、フランスから日本に帰国し、当時の国策に沿った、いわゆる「戦争画」を数多く描いたことは知られている。

それらは戦後、米国に没収され、現在は日本に「無期限貸与」されている。

東京国立近代美術館が、その戦争画を含む所蔵全作品を展示するというので、おそらくそのような機会は二度とないだろうと思って見に行ったのが、今回のあわただ . . . 本文を読む

(承前)

さて<Re: play 1972/2015―「映像表現 '72」展、再演>展はおもしろいのだが、インタビューなどを全部見ているととても時間が足りないので、「MOMATコレクション」つまり所蔵品展にうつる。

東京国立近代美術館では、「藤田嗣治展」を独立して開催していたのではなく、MOMATコレクション展の中の一部分として、同館が所蔵したり、無期限貸与を受けている藤田の全点を展示してい . . . 本文を読む

(承前)

「Re: play 1972/2015―「映像表現 '72」展、再演」展 | 東京国立近代美術館

1.展覧会の概要

2.会場の様子

3.展覧会の意義

の3部構成で書く。

そこそこ長文ですが、よろしくお願いします。

1.展覧会の概要

これについては、東京国立近代美術館のアーカイブページ( http://www.momat.go.jp/archives/am/exhib . . . 本文を読む

(承前)

永青文庫を出て、右側に折れると、急な下り坂になっている。

「ブラタモリ」第1回にも登場した「胸突むなつき坂」である。

神田川の北側は台地になっており、永青文庫や目白台図書館などは台地の上にある。台地と神田川の間は、急な段差になっているのだ。

この坂も、あまりに急なので、自動車は通れない。

坂の中腹には「芭蕉庵」がある。俳句の芭蕉がかつて住んでいたという。

. . . 本文を読む

(承前)

さて、日本で初めての春画展であるが、筆者が行ったときにはけっこうな混雑で、入場するまでに10分以上待たされた。

雨にぬれながら、春画を見るための列に並ぶというのは、なかなかみじめな気持ちになってくるものである。

混雑の度合いでいうと、かつての雪舟展や伊藤若冲展、ゴッホ展(道立近代美術館)ほどではないにせよ、先日の夷衆列像展(北海道博物館)と同程度だった。最前列に行かないと絵が見 . . . 本文を読む

(承前)

ようやく、1泊2日の京都旅行の2日目である。

この調子だと、書き終わるかどうかもあやしい。

筆者はいままで、多くのシリーズを途中で放置した実績(?)があるし。

前夜、ホテルのおなじフロアに泊まっている女子高校生たちが、午後10時を境にぴたっと静かになった話をしたが、称賛するには早かった。

なぜなら翌朝、午前6時になると同時に、また部屋を行き来し始めたのである。

やれやれ。 . . . 本文を読む

(承前)

さて、西新宿から新国立美術館へは、都営地下鉄の都庁前駅→六本木というルートで行き、新国立美術館で中村一美展を見たあとは、乃木坂から千代田線に乗った。

新美術館と乃木坂駅は直結しているのだ。

大手町で半蔵門線に乗り換えて、清澄白河で降車。

「Gallery Forgotten Dreams」で、札幌在住の日本画家、蒼野甘夏さんの個展を見た。

東京のギャラリーは、どこもせいぜい . . . 本文を読む

(承前)

圧巻の絵画展。

抽象表現主義とミニマルアートの後に絵画を描くことの困難さを全面的に引き受け、それでもなおかつ絵画にこだわり続ける画家、中村一美のすごさに圧倒された。

モダニスム的な発展史観をそのまま採用すれば、抽象表現主義とミニマルアートで絵画の発展段階は臨界に達しており、その後は、従来の要素をあれこれ組み替えていくしかないことになるか、ルール自体を変更していくしかないことにな . . . 本文を読む