さぬき市地方は高気圧に覆われて瀬戸内側では概ね晴れていたが、気圧の谷や湿った空気の影響で次第に雲が広がる見込みらしい。気温は18度から25度、湿度は88%から63%、風は1mから2mの北東の風が少しばかり。明日の16日は、南海上の前線が北上し、湿った空気が流れ込むため、雨になるらしい。

今日の朝食はこれ。日曜日の「地神さん」のお下がりに頂いた「フレンチ・アップルバイ」入りのパンとミニ・イチジク・・・。これでも、れっきとしたイチジクなのである。

これを左手に受けて、そのまんま口に放り込んでおしまい。変わった植物ができるもんだ。

その後、さぬき市前山にある「おへんろ交流サロン」へ出勤。ここでお遍路さんが納めた「納め札」の調査をやっている。今回は志度町にある「田淵家」の屋根裏にあった「俵」の中から見つかった一千枚ほどの納め札を調べている。

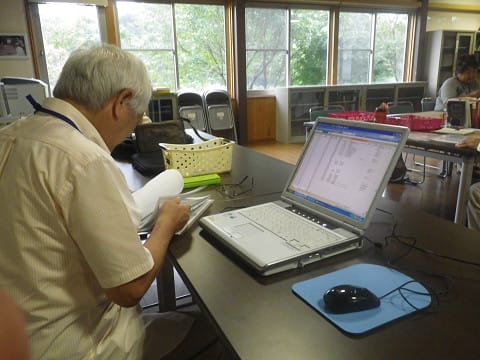

こういう納め札を丁寧に伸ばしてファイルに納めて、デジタルカメラで撮影し画像化してある。それを読み取ってエクセルシートに一枚ずつ、出身地、年号、名前なんぞを記録している。

こちらが整理班。くしゃくしゃに押し込んである紙くずを、丁寧に伸ばしているところ。

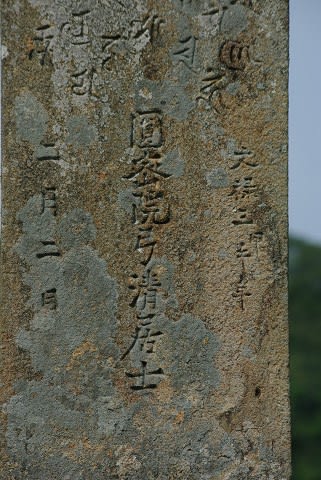

こうして、画像化されたものを読み取るにも経験と勘がいる。「美馬郡」というと、「あ、徳島県美馬郡」と、すぐに出てこないといけない。この場合の「刷」の意味は「版刷り」ということで、版木によるなどの「印刷物」を意味している。全体の八割ほどが「手書き」である。時代は「明治から昭和初期」、地域的には徳島県・香川県が圧倒的に多いが、たまに島根とか天草とか延岡とか知多郡とかもある。そして、多くがカタカナ名前の女性遍路である。

今日は、私がエクセルの入力係。私はパソコン担当ということで協力している。

今日は次のイベントで会場を使うというので、11時前に作業をやめたので、私はそのまま、高松市内にある「香川県立図書館」に向かった。皆さんとお茶をしながら情報交換も楽しいが、どうにも甘い物は苦手なのだ。

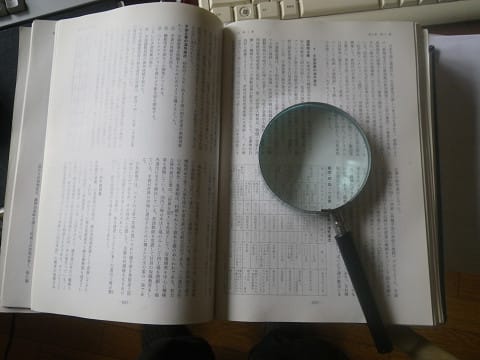

で、親鸞さんほかの本を返却して、今度はため池関係の本を数冊程借りて来た。

昨日の「弥勒池」にちなむお話が掲載されている本である。讃岐は昔から「水との闘い」が激しかった土地柄なのである。それだけに「水」にまつわるお話も多い。

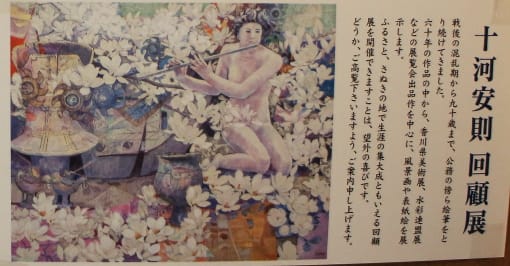

その帰りに、さぬき市寒川町にある「21世紀館 さんがわ」という施設に寄ってみた。ここで、今日から絵画展が開かれているのだという。

この人は我が大川町の有名な美術の先生なのである。と、言うても、ホントは詳しくないのでググってみた。十河安則(そごう・やすのり)さんは今年92歳。太平洋戦争中に香川青年師範学校(現・香川大学)に入学、軍事訓練・勤労奉仕作業に明け暮れる日々の中、偶然立ち寄った高松市内の本屋の廃棄棚にあった『芥子園畫傳(かいしえんがでん)』を見つけて買った。十河青年は、この廃棄寸前の古本から「こころの中の山水画を描きたい・・」と一念発起したのだという。

戦時中の何もかも踏みにじられてしまう激劣の時代にあって、廃棄棚に忘れ去られたようにあった本との出逢いは奇跡とも言えるが、その本の価値を知る人だったからこその必然的な出逢いと言えるだろう。70年間、戦争を知らなかった私たちに、本当の価値を見る目、真実を見極める目が必要なことを教えていただいたような気がしたものである。

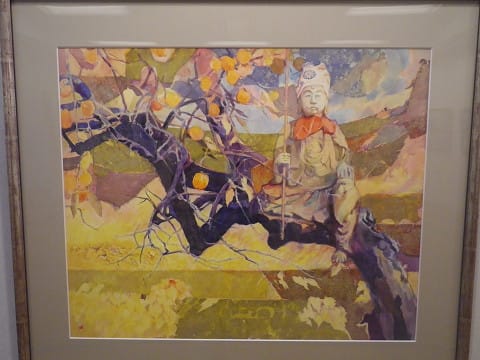

大自然や風物の中に、歴史の深遠さを学び、心洗われる思いで絵筆を運び続けてこられたという十河先生の集大成ともいうべき回顧展である。ほとんどが水彩画で、やわらかなタッチのそれでいて重厚さを感じさせてくれるようなミニ絵画展である。

町内の美術の先生であったということだが、私は、この先生に美術を教わった・・・という記憶は全くない。ただ、学校の中や展覧会や町内の施設などで、先生の水彩画はよく目にしたような記憶が残るばかり。

今日の掲示板はこれ。「好奇心、幼児性を持っていないと、大切な者を見落としてしまう。三歳の子供からでも学ぶことは沢山ある。」という堀威夫さんのことばから。堀さんの人を選ぶ三つの基準は、それが歯と目と声。「歯はビジュアルの面での美しさもそうだけど、もう一つ重要なのは咀嚼力。健康じゃないととてもこの仕事は務まらない。二番目は目。何か事を成すっていう人の目はキラキラしていますよ。イワシの腐ったような目はしていない。そして最後は声です。声っていうのは、大きければいいんです。スピーカーでも出力が大きいスピーカーで小さい音を出すと、聞こえがいい。小さいスピーカーで大きな音を出そうとすると耳障りなわけですね。それに、でかい声を出す人はネアカな人が多いし、根暗の人の声は小さい。」人を見る目もさまざまだなぁと思ったことである。

じゃぁ、また、明日、会えるといいね。