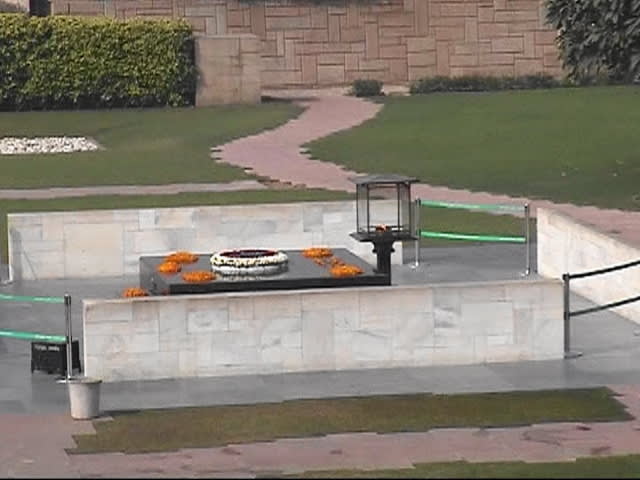

(インド独立の父ガンジーの墓―ラージガート)

ネパールはインドと違って、

街の雰囲気ががらりと変わると、前回書いた。

お釈迦様の生誕地として、観光地であるのに、

お釈迦様の生誕地として、観光地であるのに、

しつこい物売りに悩まされないし、

物乞いにも出会わなかった。

第一国境を越えて入国するのにごく簡単に終わったことだ。

検査官がバスに乗り込み、

ひとりひとり眺め回してパスポートを預かっていき、

検印してすぐ返してくれた。

観光客はバスに座ったままですんだ。

観光客はバスに座ったままですんだ。

観光地であるから、みやげ物やがずらりと並んでいるが、

しつこく買ってくれと、付きまとわない。

公衆便所を使ったが、

出口にチップを入れる箱が置いてあり、

その中に0.2ルピー入れれば事は足りる。

その箱の前には、トイレ掃除をする子ずれの女が、

一人が用を足すたびに、トイレ掃除をするのである。

この仕事で給料を貰っているのか知れないが、

用を足し出てきた人にチップを要求して手を出すわけでもない。

インドとは様子が違っていた。

(トイレ前の子供)

英国植民地から独立を果たしたインドを、

マハトマ・ガンジーを差し置いて語ることは出来ない。

今、世界で民族が独立を果たそうとすると

血みどろの戦いが想像される。

インドの独立を勝ち取ったガンジーは、

ハンガーストライキを実行して、

(水は補給したが、絶食ストライキを決行)

無血で英国からの独立を成し遂げた。

(ガンジーと九人の弟子たち像)

インド独立の父としてインド人から尊敬を集めている。

「インドが誇る偉人です。」と

「インドが誇る偉人です。」と

ガイドさんは本当に誇らしげに胸をたたいた。

ボクが

「世界の偉人ですよ」

とヤジを入れると、

ガイドさんは照れ笑いしたのが印象に残っている。

続けて「ガンジーはノーベル平和賞を貰いました?」と聞いたら、

ガイドさんから「貰っていない」と首を振った。

ガンジーほどの偉人がノーベル賞を貰っていないのは不思議で、

後で調べてみると、

ノーベル賞の受賞を三回も断っていることがわかった。

どこかの国で、「○○○エー森」とかの小説で

ノーベル賞の時期が来ると、こんどこそ自分が受賞するとばかり、

衣装まで取り寄せて待っていた人とは

(これはこれである意味立派な人であるが)

やはり人格が(ガンジーと比較するのが)違うように思える。

もともとヒンズー教が圧倒的多数のインドでは、

死後は火葬されガンジス川に流されるため、

お墓が見当たらない。

(仏教徒のお墓はあるが、仏教徒は全人口の2%に過ぎないというから、

ほとんどないに等しい)

しかし、皇帝や王様などの墓は、記念碑として残されるという。

デリーの中にある広大な公園の一角に

ガンジーの記念碑はある。

(ガンジーの記念碑があるラージガート)

(ガンジーの墓)

広場の中央にある四角の記念碑は、

中央から途絶えることのない火が灯し続けられ、

ガンジーの業績が輝き照らし出されている。

ガンジーを慕う人々が絶え間なく訪れ、

ガンジーを慕う人々が絶え間なく訪れ、

手を合わせて帰っていく。

(ガンジーの墓を訪ねるインド人の流れは絶えない)

記念碑の前で写真を撮っているのは、

観光客ぐらいしかいない。

この公園に来てから気づいたのは、

あれだけしつこく付きまとった物乞いや

物売りが見当たらなくなったことである。

どうしてであろうか?

ガンジーの偉業をたたえる場所には、

物売りも物乞いも偉大な功績に圧倒されて、

手出しするのに尻込みしているのであろうか?

立ち入り禁止のお触れでも出ているのだろうか?

不思議である。

この旅は、

玄奘三蔵を偲び、

釈尊を偲び、

ガンジーを偲び、

毎日をどのように生き延びようかと

必死にもがくインド人を偲び、

わが身になぞらえて、

「生きる」を訪ねる旅になった。

(シバ神像)

(なお、ヒンズー教の神様、

シバ神像の石像をご覧になりたい方は、

東京都港区新橋にある松岡美術館を紹介します。

数点のシバ神像の石像をご覧いただけます。

シバ神像が手にもつゴム印のようなものは、

下部の板の部分は女性性器を現し、

柄の部分は男性性器を表現しているといいます。

美術館でシバ神像をよくよく見ると、

女性の裸身を抱き、

時には左手で乳房を持つエロティックなものもあります。

性行為を神聖なものとして表現、

あるいは子孫繁栄を願う霊験あらたかな

神様として表現したのか。)

長々と13回に亘り「インド紀行」をご覧いただき、

ありがとうございました。