2021年大河ドラマ『青天を衝け』は、新しい一万円札の顔になることも確定した、日本初の株式会社や銀行を作り上げた実業家でもあり慈善事業も多く行った渋沢栄一を主人公とした物語です。

しかし、幕末の頃の栄一は豪農→テロリスト未遂→一橋慶喜家臣→欧州使節団の間に明治維新という幕末でありなから井伊直弼などに関わるような人物ではなく、『青天を衝け』で時代背景としての井伊直弼は関わっても、直接彦根が関わることはないと思っていました。

しかし、渋沢栄一は世界遺産の富岡製糸場創業に深く関わります。栄一の妻の兄であり幕末のテロ未遂の同志でもある尾高惇忠(栄一の10歳年上)を初代場長を依頼し、惇忠の長女・勇を女工第一号としたのです。

惇忠の7歳年上で元々は尾高家に使用人として働いていた韮塚直次郎は、惇忠より富岡製糸場の基礎や資材調達を依頼されたのです。

渋沢栄一、尾高惇忠、韮塚直次郎の三人が協力することにより富岡製糸場が無事に開業しますが、製糸場で働く人々が必要になります。

とくに、教養がある人の方が多く望まれた時に旧彦根藩士の子女が明治9年から3年で500人近く、総計737人の彦根藩士関係者が集まり、富岡製糸場だけでは働き場が足りず韮塚製糸場も作られるほどでした。

では、なぜ富岡製糸場に彦根藩士関係者が多く働いたのか?

とくに、渋沢栄一が一橋慶喜に仕えたように栄一や尾高惇忠は尊王攘夷思想で利根川水運から水戸藩にも近い土地柄でもあった地でもある場所です。まだ彦根藩関係者が集まりにくいはずでした。

そこに登場するのが韮塚直次郎です。

直次郎は、ある宿場で飯盛女をしていた女性を妻に迎えます。しかもそれまでの妻子に全財産を与えての離縁をして、その女性を尾高家の養女としてからの結婚でした。

この女性を渋沢栄一や尾高惇忠らの地元深谷市では「彦根藩士・羽守清十郎の娘・美寧(みね)」と伝えられています。

「美寧は、婚約していたのを逃げ出して飯盛女をしていた時に韮塚直次郎と出会い結婚。遠城謙道の娘・繁子との縁があり、彦根から多くの工女を繁子が紹介した」と深谷市で言われています。

明治35年に発行された『遠城謙道傳』には「繁子略歴」との一章が立てられていてここにも「繁子は女子二人を携へて故郷を辞し、上野国富岡製糸所の工女に出願す。時に尾高惇忠(渋沢栄一の兄)所長たり、遠城一家の忠貞を聞き、繁子の来るを喜び直に推して工女取締の任を託す。時に工女を使役するこて六百余人」(一部現代風に意訳)と書かれていて、遠城繁子が何らかの目的を持って富岡製糸場に来て、尾高惇忠がそれを喜び取締の役を任せたことで600人以上を仕切ったことがわかるのです。

この目的段階で韮塚美寧が登場するのでしょう。

そんな美寧の実家である羽守家を彦根藩で調べてみると、同じ「はもり」の読みで「羽森」という足軽が一軒見つかることが彦根市役所の歴史民俗資料室でわかりました。

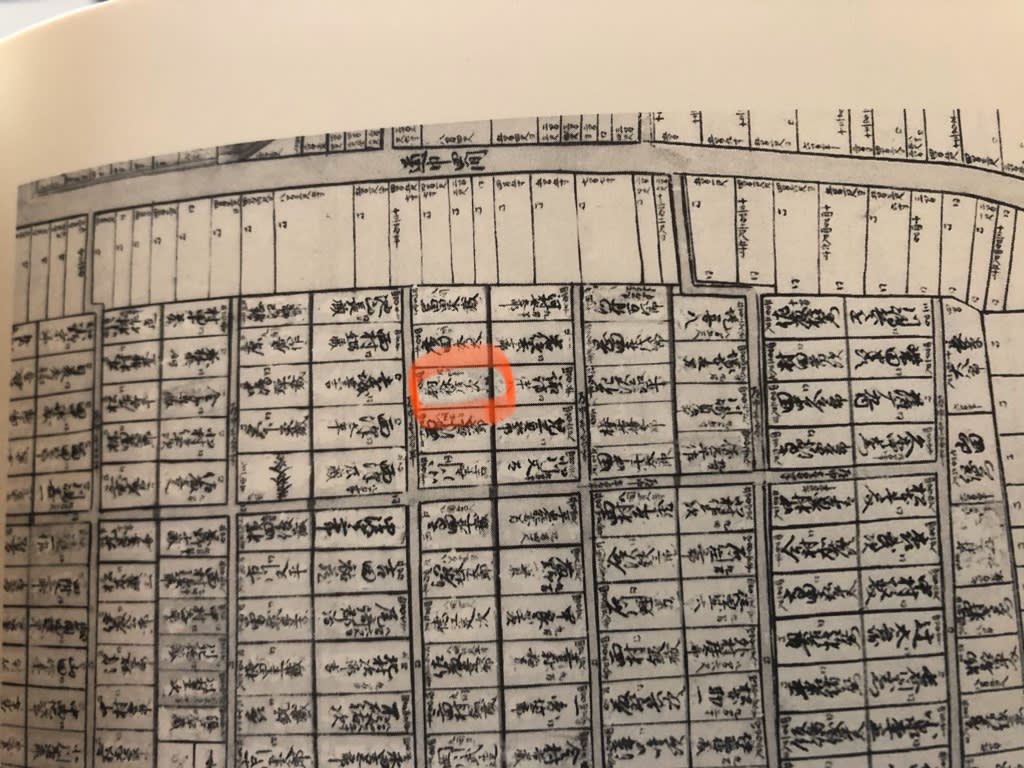

読み方が同じで漢字が違うことはよくありますので、彦根藩唯一のはもり家を探すと、彦根城博物館発行の『研究紀要』第19号で善利組四丁目に「羽森彦次」屋敷を発見しました。

跡地を訪ねると、今は平和堂銀座店の一部となっていることがわかったのです。

『どんつき瓦版』編集長が深谷市で美寧の話を聞いて5日しかすぎていないので、またまだ調べ尽くせていませんが、2021年大河ドラマ『青天を衝け』は彦根藩にも関わる物語となりそうです。