近江地震史を再開したい。

半年ぶりとなるため前回の内容を少し振り返ると、円融天皇の御代である天延4年6月18日(976年7月17日)近江で初めて被害が記録されている大きな地震とその復興作業において関寺で働いていた霊牛に藤原道長が会いに行っていて、もしかすると紫式部も越前国に向かうときに霊牛と縁を結んだのではないか? との話を書いた。そして今稿では紫式部が越前国から戻ってすぐの地震となる。

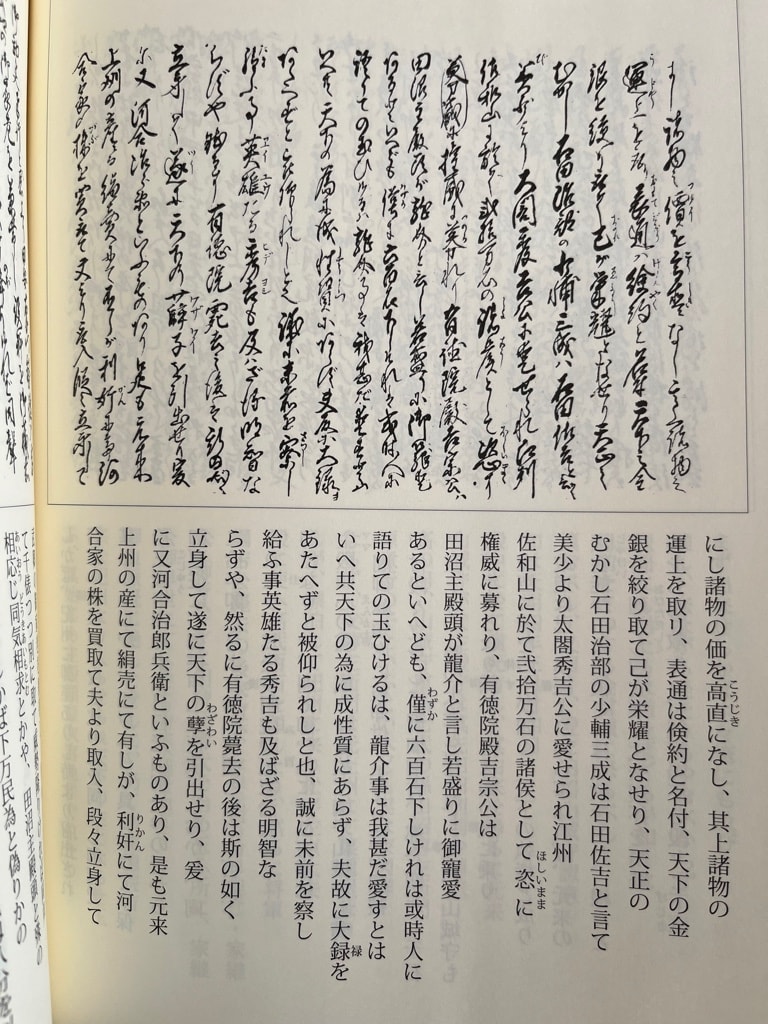

紫式部が京都へ戻り、藤原宣孝の妾になってから一年が過ぎようとしていた頃の長徳4年10月1日(998年10月28日)、京で日食が起こる。午後三時頃から欠け始めた太陽は一時間をかけて二割ほどの食を示したのちに元に戻り始めたが完全に食が終わる前に地に沈んでゆく。人々が不安で空を眺めていたことであろう日食の最中に大地震が起こった。ここまでは『光る君へ』でも描かれていたが、実はこの二日後にもまた地震が起こっている。

しかし災害史を調べる上でこの長徳4年の地震に注目することはほとんどない。4年前の正暦5年(994)からほぼ毎年のように「大震」と記された地震が起こっていたことや、この年は春から大火、洪水、飢饉が起こり夏には日本で初めて赤疱瘡(麻疹)が大流行、秋になり天然痘も都を襲っていることなど京都では落ち着く間がないほどに混乱していたからだ。新型コロナが世界的大流行となり世界の常識が一変したことは私たちの記憶に鮮明に刻まれているが、これよりも情報がない時代に未知の病が起こした民衆の不安はどれほどであっただろうか? そんな苦しみのなかでの日食と大地震である。

生き残った人々は毎日の生活を続けて行かねばならないのであるから、どんな事態になろうとも前を向かねばならない。紫式部も藤原宣孝の妾になっていたとはいえ当時は男性が女性の屋敷を訪ねる妻問婚が一般的であったため自らが屋敷の使用人に指示を出さねばならず、気を張った日々を送ったことと推測される。

長徳4年の地震のあと、安倍晴明ら陰陽師は一条天皇に『天文密奏』を奏上している。これは天皇のみが読むことができる意見書のようなもので、自然災害と政治の乱れを重ねた内容であったことは想像できる。当時の権力者である藤原道長が天災を利用した可能性も高いが、嵯峨天皇や淳和天皇などの例も見られるように一条天皇も自らの不徳として心の傷を抉ってゆくことになる。長徳地震の翌年、一条天皇は災害を理由に元号を「長保」と改元している。

ここまで長く書いて申し訳ないが、長徳四年の地震について近江での被害を明確に記した史料は見つけられていないが日食も地震も近江では他人事ではなかったのではないだろうか?

一条天皇圓融寺北陵(京都市右京区)