国道8号線のバイパス事業にともなった松原内湖遺跡の発掘調査で、織田信長の佐和山城攻めに関わる鹿垣の遺構と思われる物が出てきたということで見学に行きました。

元々は、発掘しないまま壊して道になる場所だったそうなのですが、堀切のようにくぼんだ場所なので念のためにと思って発掘するとこのような発見になったそうです。

戦国時代は遺構の手前まで内湖やそれに伴った湿地があったと考えられていて、この辺りに戦国期の遺物は出ていないそうです(今回の発掘場所は写真の奥)

しかし、多くの時代の遺物は出ているとのこと

さて現地

幅7.5m、深さ3.0m、長さ14.0m以上の堅堀が階段状に掘削されています。

上から見るとこんな感じ

その奥には堀切も切られています。

人工的な土坑もあります

また、古墳時代の石列も出たそうです。

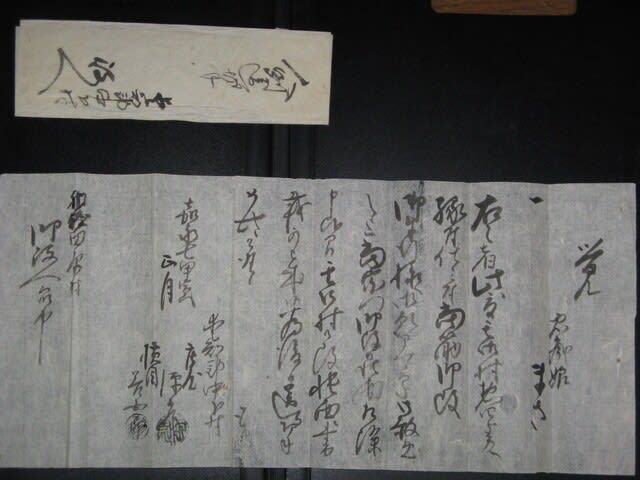

『信長公記』巻三の元亀元年姉川の戦いの後の記載に

「木下籐吉郎定番として横山に入置かれ、夫より佐和山の城、磯野丹波守楯籠り相□候キ、直に信長公。七月□日、佐和山へ御馬を寄せられ、取詰め、鹿垣結はされ、東百々屋敷御取出仰付けられ、丹波五郎左衛門置かれ、北の山に市橋九郎右衛門、南の山に水野下野、西彦根山に河尻与兵衛、四方より取詰めさせ、諸口の通路をとめ。七月六日、御馬廻ばかり召列れられ御上洛」(ネット上の物を転記しました)

との記録があり、ここに出てくる“鹿垣”であろうとされています。

信長の佐和山城攻めは、四つの取出(砦)を築き、その間を鹿垣で結んだ物で、これは羽柴秀吉に踏襲され三木城や鳥取城、高松城そして小田原城攻めの時に陣城を築城してその間も塞ぐ策に使われました。

ちなみに、秀吉以外の使用例はあまり見られないのは、この策には金がかかるのでバブル経済を創り上げる人間でなければなしえない物だからと理解しています。

そして松原のこの遺構から、佐和山城と物生山城の間の大堀切に結ばれていたのではないかと中井均先生は考えられているようです。

松原内湖遺跡から大堀切辺りを見る

大堀切

大堀切から松原内湖遺跡を見る

この線が結ばれると、物生山城から彦根山城への鹿垣ラインがおかしくなるので、もしかしたら磯山城から琵琶湖への鹿垣ではなかったかとの疑問も出てきます。

元々は、発掘しないまま壊して道になる場所だったそうなのですが、堀切のようにくぼんだ場所なので念のためにと思って発掘するとこのような発見になったそうです。

戦国時代は遺構の手前まで内湖やそれに伴った湿地があったと考えられていて、この辺りに戦国期の遺物は出ていないそうです(今回の発掘場所は写真の奥)

しかし、多くの時代の遺物は出ているとのこと

さて現地

幅7.5m、深さ3.0m、長さ14.0m以上の堅堀が階段状に掘削されています。

上から見るとこんな感じ

その奥には堀切も切られています。

人工的な土坑もあります

また、古墳時代の石列も出たそうです。

『信長公記』巻三の元亀元年姉川の戦いの後の記載に

「木下籐吉郎定番として横山に入置かれ、夫より佐和山の城、磯野丹波守楯籠り相□候キ、直に信長公。七月□日、佐和山へ御馬を寄せられ、取詰め、鹿垣結はされ、東百々屋敷御取出仰付けられ、丹波五郎左衛門置かれ、北の山に市橋九郎右衛門、南の山に水野下野、西彦根山に河尻与兵衛、四方より取詰めさせ、諸口の通路をとめ。七月六日、御馬廻ばかり召列れられ御上洛」(ネット上の物を転記しました)

との記録があり、ここに出てくる“鹿垣”であろうとされています。

信長の佐和山城攻めは、四つの取出(砦)を築き、その間を鹿垣で結んだ物で、これは羽柴秀吉に踏襲され三木城や鳥取城、高松城そして小田原城攻めの時に陣城を築城してその間も塞ぐ策に使われました。

ちなみに、秀吉以外の使用例はあまり見られないのは、この策には金がかかるのでバブル経済を創り上げる人間でなければなしえない物だからと理解しています。

そして松原のこの遺構から、佐和山城と物生山城の間の大堀切に結ばれていたのではないかと中井均先生は考えられているようです。

松原内湖遺跡から大堀切辺りを見る

大堀切

大堀切から松原内湖遺跡を見る

この線が結ばれると、物生山城から彦根山城への鹿垣ラインがおかしくなるので、もしかしたら磯山城から琵琶湖への鹿垣ではなかったかとの疑問も出てきます。