私たちが早い段階で行ったことは翌年に井伊直虎命日法要を行う企画を井伊谷龍潭寺に持ち込むことであった。「国宝・彦根城築城400年祭」のとき彦根市が彦根藩主十四代をメインとして井伊家を紹介していたため、その前を知ろうとのことで井伊谷井伊家六百年を集中的に調べ、400年祭の3年後には井伊家初代共保公誕生1000年を迎えることも念頭に置いて活動していたため、大河ドラマ発表時には必要な情報が整理できていた。このことは直虎の命日がすぐにわかったことや私がここで記し続けて書籍化された『井伊家千年紀』にも繋がる。

こうして私たちの小さな企画を井伊谷の方々がしっかりとした形ある大きな行事に昇華され、大河ドラマ放送前年に1回目の井伊直虎命日法要が行われたのである。

天正10年(1582)8月26日、3か月弱ほど前に起こった本能寺の変で井伊家が仕える徳川家中だけではなく世の中が大いに混乱している中、井伊直虎は龍潭寺山門近くの松岳院で生涯を閉じた。松岳院は今川氏真の命で井伊家が所領を失ったあとに直虎と母・祐椿尼(新野左馬助の妹)が住んでいて、こののちに直虎が龍潭寺住職で大叔父・南渓和尚と図って井伊家再興を進めた拠点の一つとも言える場所であった。井伊家の娘として生まれ井伊家の滅亡と再興を見続けた直虎の最後には相応しい場所であったかもしれない。その功績は広く語られることはなかったが、『井伊家傳記』など井伊家の伝記に次郎法師の名で記され、少ないながらも井伊家に関わる場所での記録が残ること、また井伊家の後継者である虎松(井伊直政)の教育と仕官について尽力したことなど井伊家には欠かすことができない人物であったことは間違いない。

しかし母・祐椿尼の死後、「直虎」という男名も「次郎法師」という井伊家総領の名も捨てて「祐圓尼」という尼僧の名を南渓和尚に与えられたことで、直虎は井伊家総領という重責から解放されたのかもしれない。そうならば大河ドラマが放送されるまで、井伊家を救った人物でありながら静かに歴史に埋もれていたことは直虎の意向に適っていたのではないかとも思えてしまう。

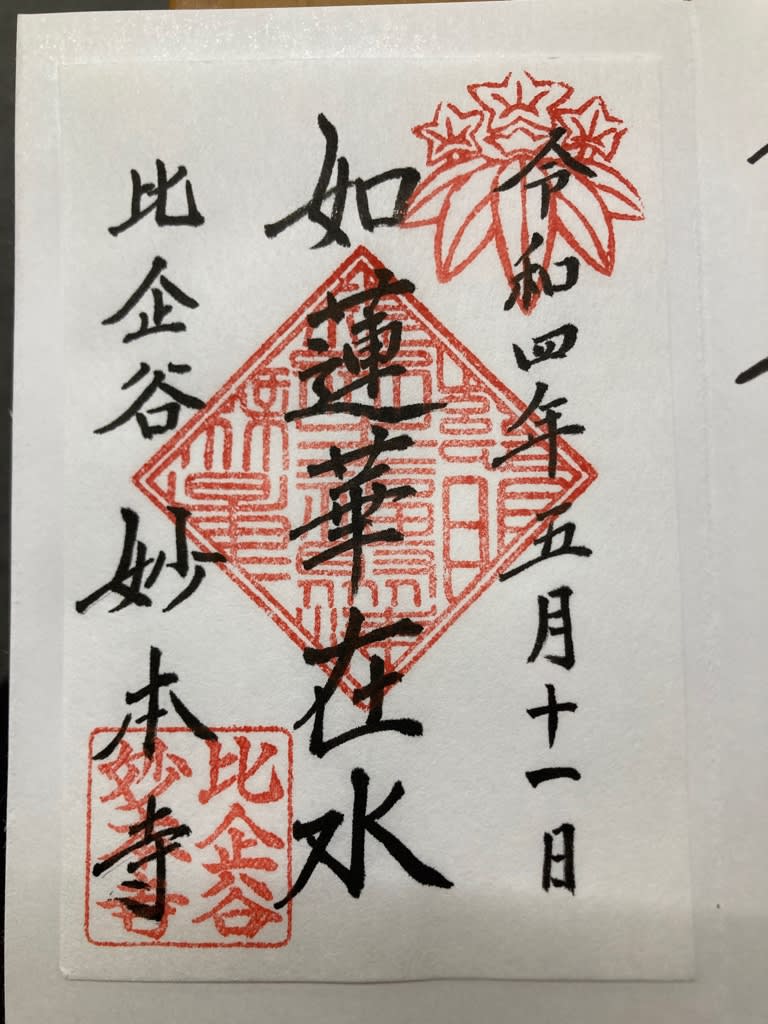

さて、7回目を迎える2022年の命日法要は、井伊直虎が亡くなって440年の区切りとなる。この記事が掲載されるときにはすでに命日法要は終わっているが、例年通りであるならば寺内と墓前で手を合わせて焼香をすることができたであろう。10年後には450年を迎える。それまで同じように命日法要に参加できるのか私自身のことはわからないが、でき得る限り8月2日に井伊谷龍潭寺へ行き、直虎を始めとする井伊家の御霊に手を合わせたいと思っている。

2016年1回目命日法要の様子(井伊谷龍潭寺)