2021年2月スタートという異例の形で大河ドラマ『青天を衝け』の放送が始まった。日本資本主義の父とも称される渋沢栄一なので、全国に関連する事業や企業などがあるため滋賀県内でも渋沢栄一の足跡に触れることがある。

その反面、幕末には尊王攘夷を志し高崎城を奪う計画を立てながら、一橋慶喜に仕えるという井伊直弼と敵対する立場(栄一が慶喜に仕えたのは桜田門外の変の後なので直接の対立はない)にいた人物でもあるため彦根藩に関わりがないような人物に見えてしまうかもしれない。だが栄一の身内にまで目を広げると明治彦根に大きく関わってくる。その身内とは栄一にとって7歳年上の義兄(妻の兄)尾高惇忠(新五郎)である。

惇忠は、栄一と共に高崎城攻めを計画した人物でもある。この企てが江戸幕府に漏れたあとには奇妙な縁で栄一が一橋家に仕える。すると惇忠も幕府に近い人物となり、戊辰戦争では箱館まで転戦したのだった。明治維新後に栄一の懇願で富岡製糸場初代工場長となり娘・勇を最初の女工にして父娘が助け合い生糸生産による日本近代化を進めているのだ。

日本の生糸は開国により海外に多く流出。その品質の良さを高く評価されていたが、それが大量生産の必要性を生み、品質低下に繋がっていた。このため海外からの信用を取り戻す高品質の生糸を大量生産するという大きな目標が提示されることになる。富岡製糸場は生産に器械を導入することで生産性を上げようとしたのだが、そのために必要な人材には器械知識を理解できる教養が必要となった。そして国内だけではなく国外からも注目されるため働く人々の気品も求められたのである。そのような厳しい条件でありながら明治維新後の日本では赤ワインを見て「西洋人は女性の生き血を飲んでいる」と思われ、西洋人が指導に入る器械や工場が避けられていた。

明治5年(1872)から女工募集はされていたが難航する。人材確保に悩んでいた惇忠の許を明治八年に訪ねた人物が遠城繁子だった。繁子は旧彦根藩士・遠城謙道の妻でこのとき39歳。夫・謙道は15年前に桜田門外の変で主君井伊直弼が横死したことをきっかけに出家し豪徳寺の直弼の墓守となり、忠義を讃えられていた。その陰には貧しい生活に耐えながら二男五女を育てる繁子の存在が大きかった。

繁子が二人の娘と共に富岡製糸場を訪れたとき惇忠は「遠城一家の忠節を聞き、繁子の来るを喜び直に擢して女工取締の任を託す」(『遠城謙道傳』繁子略歴より)と、繁子に女工たちの教育を任せたと伝えられている。繁子もこれに応えてこのあと彦根藩域より多くの女性を富岡製糸場に迎えて当初から求められていた教養や気品を身に付ける教育も行われるようになる。繁子は9年間働いたのち東京で99歳の長寿を全うする。そして繁子に育てられた女工たちのなかからは、彦根製糸場で活躍し滋賀県近代化に尽力した者も少なくない。

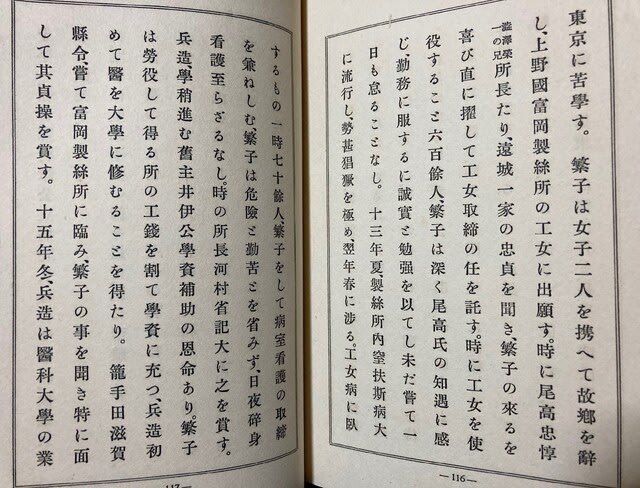

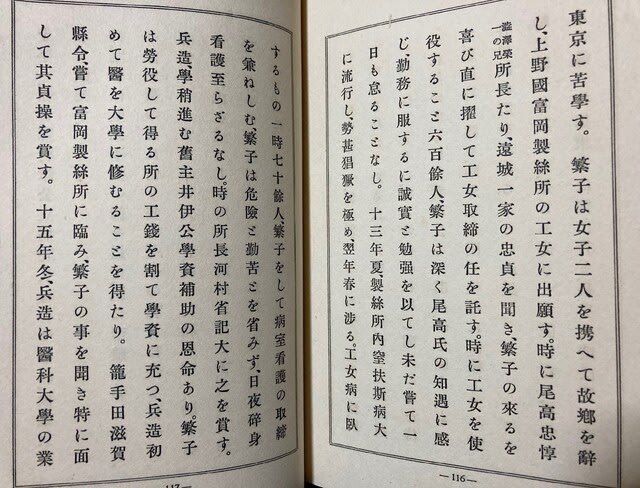

『遠城謙道傳』繁子略歴一部(遠城保太郎 / 一鳳社金山印刷所)

その反面、幕末には尊王攘夷を志し高崎城を奪う計画を立てながら、一橋慶喜に仕えるという井伊直弼と敵対する立場(栄一が慶喜に仕えたのは桜田門外の変の後なので直接の対立はない)にいた人物でもあるため彦根藩に関わりがないような人物に見えてしまうかもしれない。だが栄一の身内にまで目を広げると明治彦根に大きく関わってくる。その身内とは栄一にとって7歳年上の義兄(妻の兄)尾高惇忠(新五郎)である。

惇忠は、栄一と共に高崎城攻めを計画した人物でもある。この企てが江戸幕府に漏れたあとには奇妙な縁で栄一が一橋家に仕える。すると惇忠も幕府に近い人物となり、戊辰戦争では箱館まで転戦したのだった。明治維新後に栄一の懇願で富岡製糸場初代工場長となり娘・勇を最初の女工にして父娘が助け合い生糸生産による日本近代化を進めているのだ。

日本の生糸は開国により海外に多く流出。その品質の良さを高く評価されていたが、それが大量生産の必要性を生み、品質低下に繋がっていた。このため海外からの信用を取り戻す高品質の生糸を大量生産するという大きな目標が提示されることになる。富岡製糸場は生産に器械を導入することで生産性を上げようとしたのだが、そのために必要な人材には器械知識を理解できる教養が必要となった。そして国内だけではなく国外からも注目されるため働く人々の気品も求められたのである。そのような厳しい条件でありながら明治維新後の日本では赤ワインを見て「西洋人は女性の生き血を飲んでいる」と思われ、西洋人が指導に入る器械や工場が避けられていた。

明治5年(1872)から女工募集はされていたが難航する。人材確保に悩んでいた惇忠の許を明治八年に訪ねた人物が遠城繁子だった。繁子は旧彦根藩士・遠城謙道の妻でこのとき39歳。夫・謙道は15年前に桜田門外の変で主君井伊直弼が横死したことをきっかけに出家し豪徳寺の直弼の墓守となり、忠義を讃えられていた。その陰には貧しい生活に耐えながら二男五女を育てる繁子の存在が大きかった。

繁子が二人の娘と共に富岡製糸場を訪れたとき惇忠は「遠城一家の忠節を聞き、繁子の来るを喜び直に擢して女工取締の任を託す」(『遠城謙道傳』繁子略歴より)と、繁子に女工たちの教育を任せたと伝えられている。繁子もこれに応えてこのあと彦根藩域より多くの女性を富岡製糸場に迎えて当初から求められていた教養や気品を身に付ける教育も行われるようになる。繁子は9年間働いたのち東京で99歳の長寿を全うする。そして繁子に育てられた女工たちのなかからは、彦根製糸場で活躍し滋賀県近代化に尽力した者も少なくない。

『遠城謙道傳』繁子略歴一部(遠城保太郎 / 一鳳社金山印刷所)