書物問屋須原屋市兵衛は、江戸で大きな商いを行っていた須原屋の店舗のひとつ

伊勢国北畠氏の子孫との伝承もあります。

前回も書いた通り、出版関連は上方が中心で江戸に下って行くのですが、五代将軍徳川綱吉の頃に江戸で出版事業を始めたのが須原屋茂兵衛でした。以降須原屋茂兵衛家は明治まで9代に渡って商売を行い、現在も続いています。

そんな須原屋は江戸時代を通して分家やのれん分けなどで店舗を増やして行き、そのなかでも田沼期から寛政の改革期に大きく活躍したのが須原屋市兵衛でした。

有名な出版としては杉田玄白らが記した『解体新書』。他にも平賀源内の著書も発行しています。

そして、林子平の『三国通覧図説』も発行していましたが、子平の著書が松平定信の怒りに触れたため『三国通覧図説』は版木の処分、須原屋市兵衛は重過料の罰を受けるのです。

須原屋市兵江衛は蔦屋重三郎とは違った形ではありますがこの時代の出版界をけん称される版元であることは間違いありません。

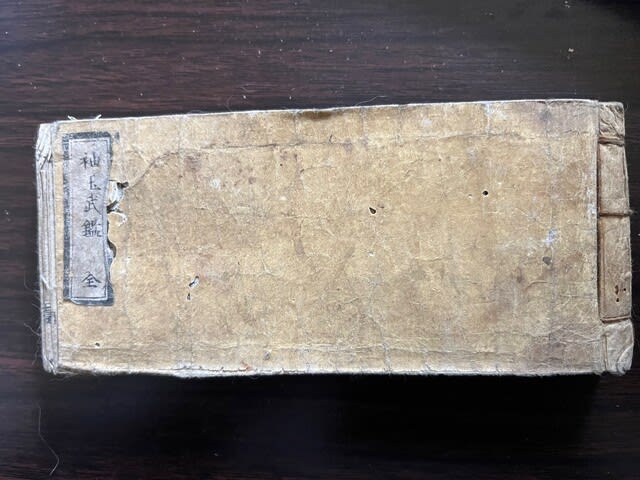

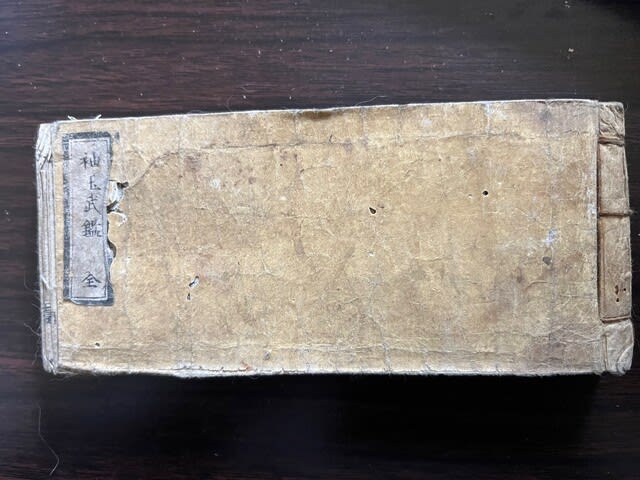

須原屋は『武鑑』も発刊しています

僕の手元には萬延元年(1860)の物がありますが、桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されたあとの形もちゃんと反映されています

また文化年間の『孟子』には江戸に須原屋平助(日本橋通三丁目)、京都に須原屋平衛門(富小路通三条下る)もありました

他にも、須原屋茂兵衛と共に『江戸名所図会』を発刊した須原屋伊八

『一目千本』の絵を描いた北尾重政の父である須原屋三郎兵衛

北尾重政の墓の正面に墓がある荻生徂徠との交流が深かった嵩山房(小林新兵衛門)

などが歴史に業績を残しています。

伊勢国北畠氏の子孫との伝承もあります。

前回も書いた通り、出版関連は上方が中心で江戸に下って行くのですが、五代将軍徳川綱吉の頃に江戸で出版事業を始めたのが須原屋茂兵衛でした。以降須原屋茂兵衛家は明治まで9代に渡って商売を行い、現在も続いています。

そんな須原屋は江戸時代を通して分家やのれん分けなどで店舗を増やして行き、そのなかでも田沼期から寛政の改革期に大きく活躍したのが須原屋市兵衛でした。

有名な出版としては杉田玄白らが記した『解体新書』。他にも平賀源内の著書も発行しています。

そして、林子平の『三国通覧図説』も発行していましたが、子平の著書が松平定信の怒りに触れたため『三国通覧図説』は版木の処分、須原屋市兵衛は重過料の罰を受けるのです。

須原屋市兵江衛は蔦屋重三郎とは違った形ではありますがこの時代の出版界をけん称される版元であることは間違いありません。

須原屋は『武鑑』も発刊しています

僕の手元には萬延元年(1860)の物がありますが、桜田門外の変で井伊直弼が暗殺されたあとの形もちゃんと反映されています

また文化年間の『孟子』には江戸に須原屋平助(日本橋通三丁目)、京都に須原屋平衛門(富小路通三条下る)もありました

他にも、須原屋茂兵衛と共に『江戸名所図会』を発刊した須原屋伊八

『一目千本』の絵を描いた北尾重政の父である須原屋三郎兵衛

北尾重政の墓の正面に墓がある荻生徂徠との交流が深かった嵩山房(小林新兵衛門)

などが歴史に業績を残しています。