ゲイスベルト・ヘンミィの墓(掛川市仁藤町5-5 天然寺)

徳川家斉の時代、長崎のオランダ商館から江戸の将軍に拝謁するために毎年派遣されていたオランダ使節団が四年に一度に削減された時期でもありました。

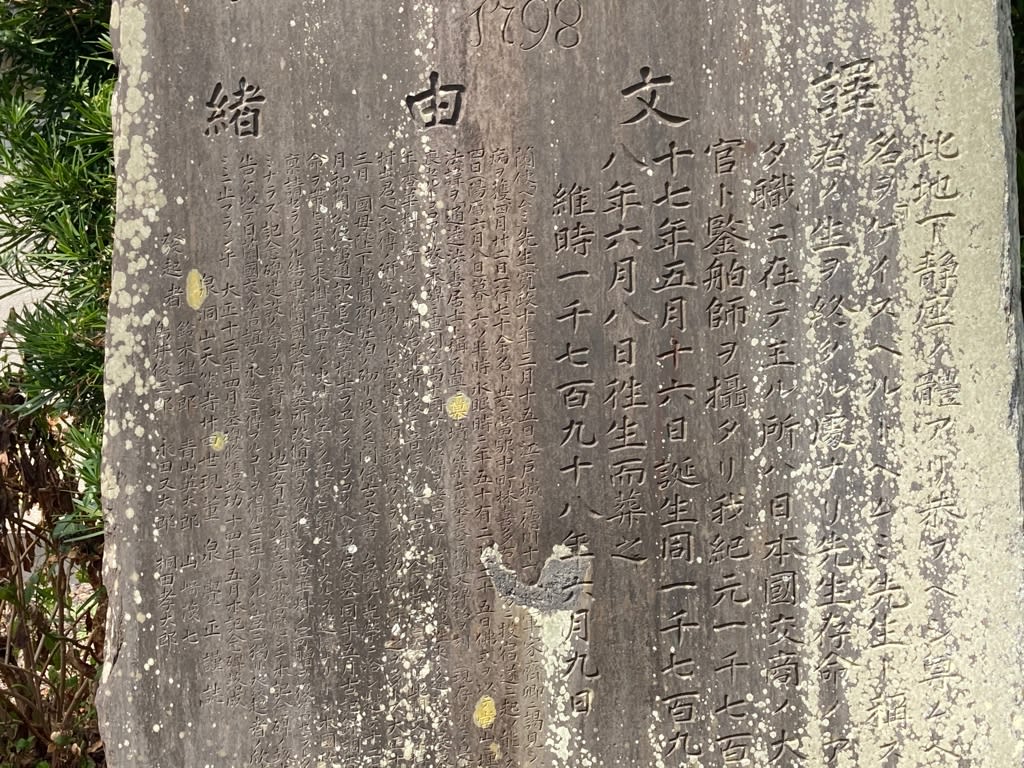

そんなオランダ使節団が寛政10年(1798)に派遣されたときの団員の一人がケイスベルト・ヘンミィでした。

オランダから日本にやってきて、江戸にまで行くぐらいなのですからなんらかの専門家や学者だった可能性はありますが、ネットでみた限りではよくわかりませんでした(碑文には、大商官と鍳舶師と書かれています)。

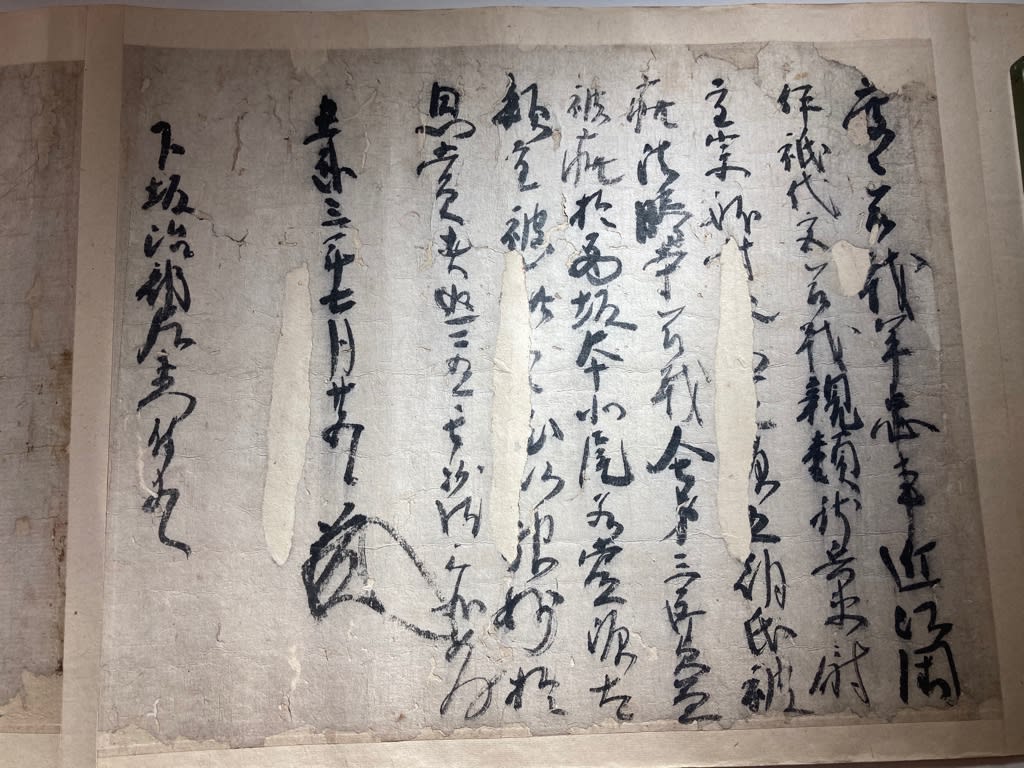

何にしても、寛政10年4月に江戸で将軍に拝謁した使節団てましたが、ヘンミィは江戸に行く道中から体調を崩していたようで、帰路の途中、6月5日に掛川宿の本陣林喜太右衛門宅で倒れ6月8日19時頃(暮れ六つ半とあるので、太陽暦6月の日没後ですからもう少し後かも)に死去したそうです。享年51歳。

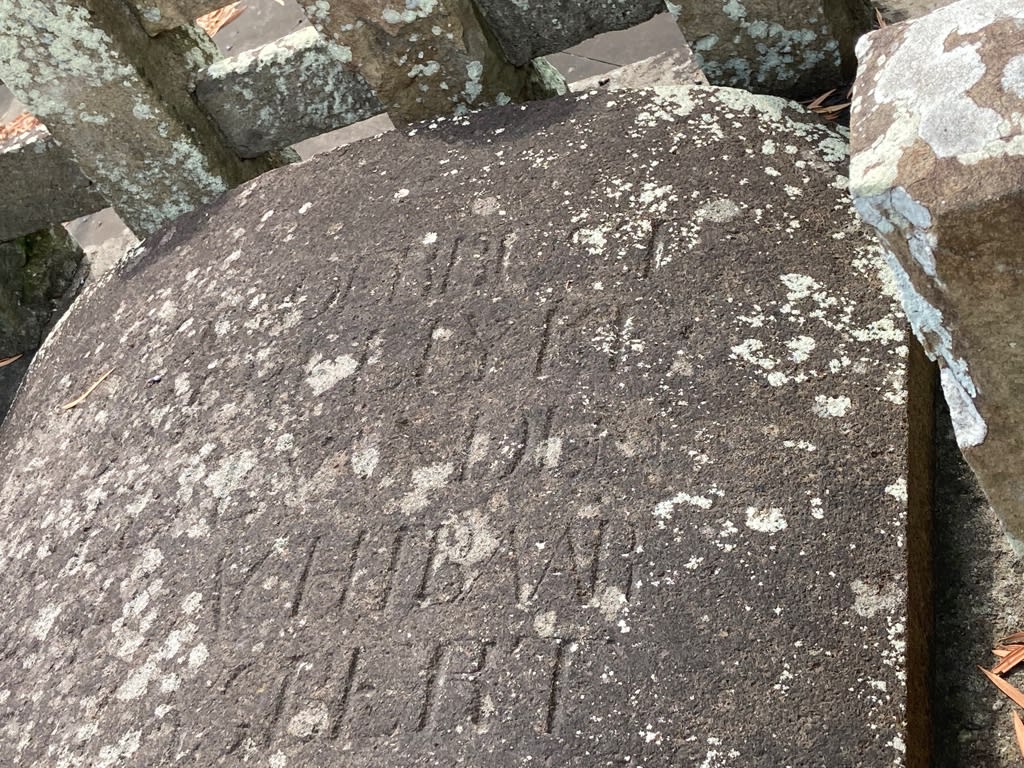

そんなヘンミィが葬られたのが掛川城下の天然寺でしたが、正座姿で埋葬され碑石蒲鉾型の墓石が作られ、鎖国下の日本(しかも東海道の宿場町で譜代大名の城下町)で墓石の碑文がオランダ語で刻まれていました。

江戸後期になっているとはいえ、よくオランダ語を刻むことができたな、と、見て驚きました。