井伊直虎命日法要のときに、井伊谷宮もお参りします。

昨年は気が付かなかったのですが、いつからあるのでしょうか?

調べてみると、南天の庭にある石に「厄」と書いたかわらけ(素焼きの盃)を投げて割り、厄を転じるとのことでした。

さっそく挑戦

かわらけを一枚入手して、

「厄」と渾身の一字で書く。

あとは、難転厄割石に思いっきり投げ付けました。

割れないときは何度も挑戦して良いそうなのですが、一度で割りたくて力一杯投げ付けると、一回で割れましたが跳ね返った小さな破片が体に当たりました。

もしかしたら、厄は転じるけど小さな難はあるのでしょうかね?

それも含めてお告げだと考えたいと思います。

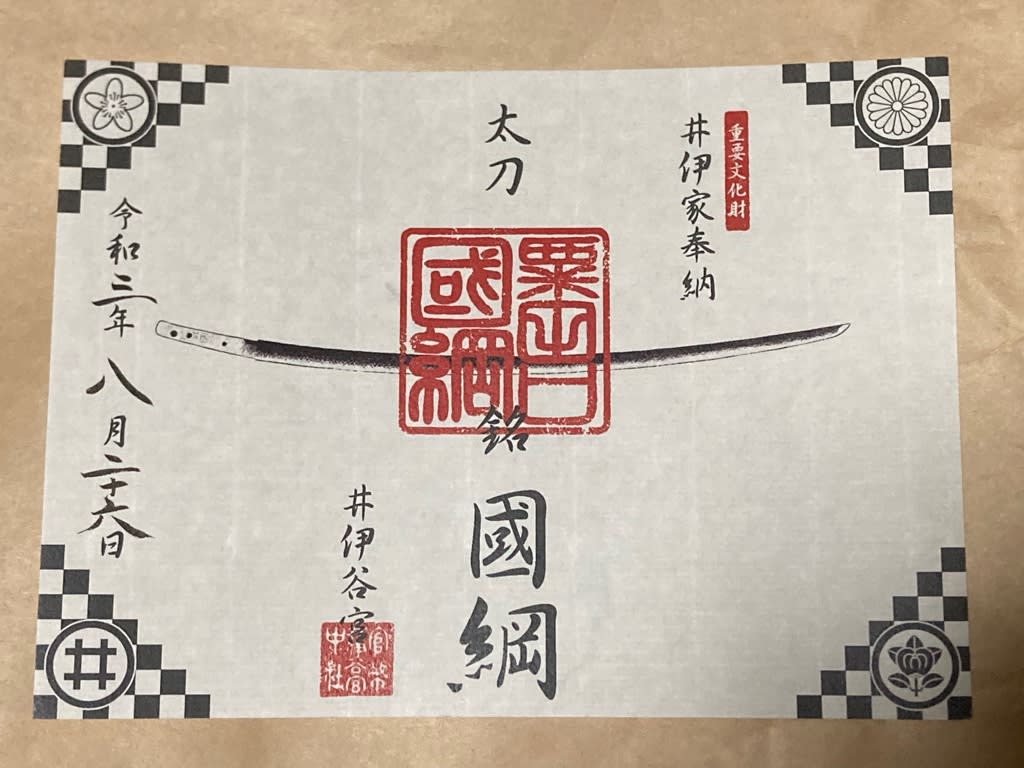

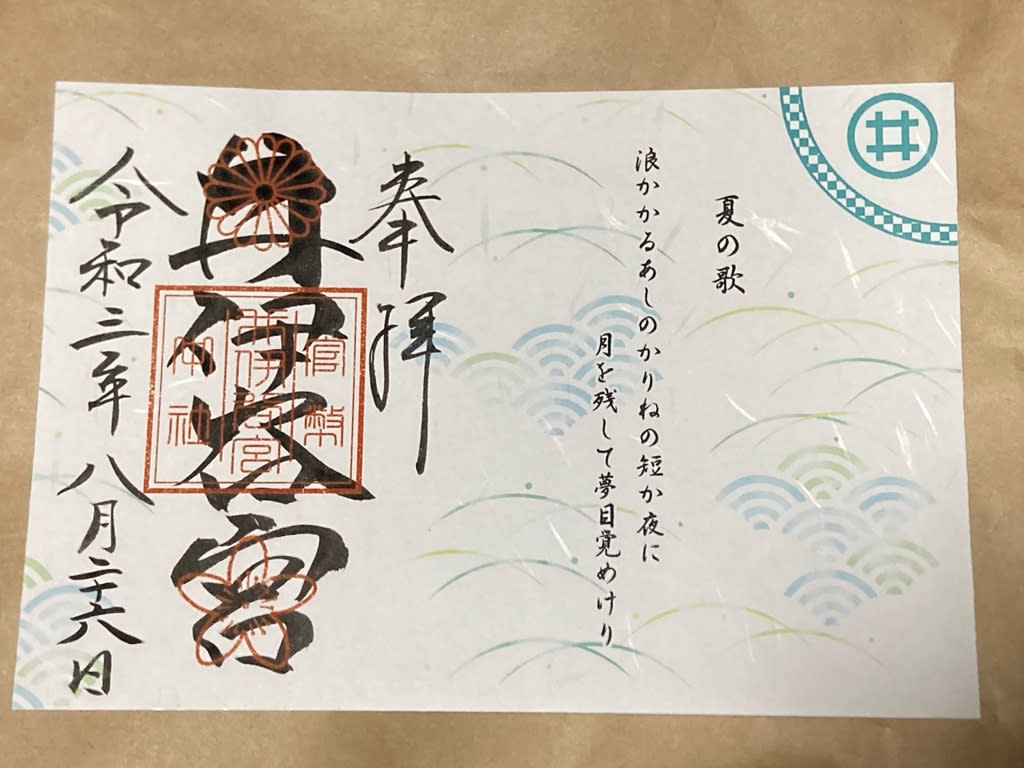

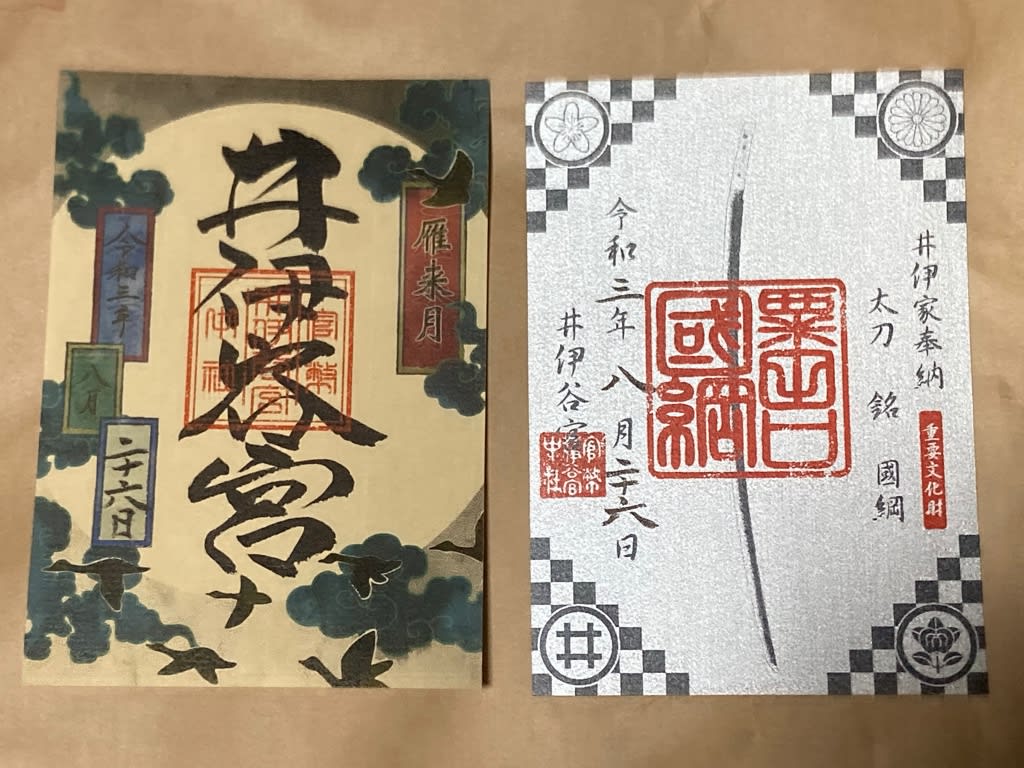

そして、今回受けた御朱印

最近は刀剣の御朱印も増えてきましたね。