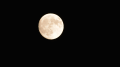

TV画面で大阪にぼっとした赤い太陽が昇り、原因は

気象予報士によるとPM2.5、中国大陸からではなく、

風がなく滞留した日本産のPM2.5、冬が近づけば

大陸の偏西風に乗りまたやってくるのでしょうか?

奈良でもぼっと赤い太陽が台所に射し込んできました。

三時頃のTVでは北海道の空を舞う「雪虫」の話題が、

一足早く雪の季節の到来を知らせる妖精、いえ地元では

邪魔者扱いですが、季節の風物詩ですね。

暑い奈良の最高気温は29.1℃で空を舞うのは陸上自衛隊

CH-47JAチヌーク・ヘリコプターでした。

関東以西では戻った季節が、明日から急に寒く?なり、

冷たい雨も・・・。

自宅稽古の予定も・・・稽古場の片隅に中置も寂しそう

火の目をみるのは、来週の月曜日に。

日の目を見なかったもう一つは『アケビ(木通・通草)』

富山のある家庭菜園でたくさん成り、割れたものも含め

大きなアケビを10個頂いて持って帰ってきました。

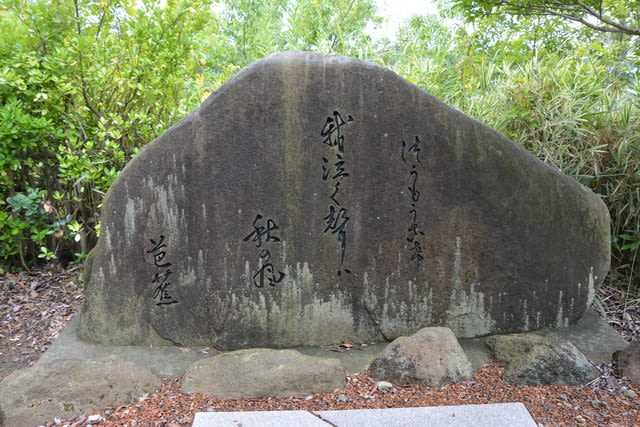

『一夜さに 棚で口あく 木通かな』

小林 一茶

「木通・通草」は、つるの芯に細い穴が通っているためで、

この「アケビ」の由来は、

ぱっくりと口をあけた様から「開け実」から「あけび」

それとも果実の色に由来する「朱実」

さらにダジャレで人の「あくび」に似ていることから

どれを選ばれますか?

相方はアクビでしょうか?、頂いた当夜の宴会

飲み過ぎて口を開けてダウンでしたものね。

このアケビは残念にも、まだ冷蔵庫で眠っています。

相方は田舎育ち、割れたアケビは直ぐ食べないとだめで

中の白い実も乾いていたのを見逃しません。

普通、皮の色は薄紫色なのに白く不思議でしたので、

検索すると

”品種改良された「大実白実アケビ」だそうで、

あまり美味しくないらしい”

食べなくても、良かったかもしれませんね。でも

もったいないので、「かぼちゃ」と一緒に玄関に・・・

昨日見ると二日にしてカビが、暑いせいですね。

昨日、活けたススキも、もう枯れだして・・・

変な気候も明日までに、季節の針が進みますね。

早く「中置」も火の目を見れますように。

気象予報士によるとPM2.5、中国大陸からではなく、

風がなく滞留した日本産のPM2.5、冬が近づけば

大陸の偏西風に乗りまたやってくるのでしょうか?

奈良でもぼっと赤い太陽が台所に射し込んできました。

三時頃のTVでは北海道の空を舞う「雪虫」の話題が、

一足早く雪の季節の到来を知らせる妖精、いえ地元では

邪魔者扱いですが、季節の風物詩ですね。

暑い奈良の最高気温は29.1℃で空を舞うのは陸上自衛隊

CH-47JAチヌーク・ヘリコプターでした。

関東以西では戻った季節が、明日から急に寒く?なり、

冷たい雨も・・・。

自宅稽古の予定も・・・稽古場の片隅に中置も寂しそう

火の目をみるのは、来週の月曜日に。

日の目を見なかったもう一つは『アケビ(木通・通草)』

富山のある家庭菜園でたくさん成り、割れたものも含め

大きなアケビを10個頂いて持って帰ってきました。

『一夜さに 棚で口あく 木通かな』

小林 一茶

「木通・通草」は、つるの芯に細い穴が通っているためで、

この「アケビ」の由来は、

ぱっくりと口をあけた様から「開け実」から「あけび」

それとも果実の色に由来する「朱実」

さらにダジャレで人の「あくび」に似ていることから

どれを選ばれますか?

相方はアクビでしょうか?、頂いた当夜の宴会

飲み過ぎて口を開けてダウンでしたものね。

このアケビは残念にも、まだ冷蔵庫で眠っています。

相方は田舎育ち、割れたアケビは直ぐ食べないとだめで

中の白い実も乾いていたのを見逃しません。

普通、皮の色は薄紫色なのに白く不思議でしたので、

検索すると

”品種改良された「大実白実アケビ」だそうで、

あまり美味しくないらしい”

食べなくても、良かったかもしれませんね。でも

もったいないので、「かぼちゃ」と一緒に玄関に・・・

昨日見ると二日にしてカビが、暑いせいですね。

昨日、活けたススキも、もう枯れだして・・・

変な気候も明日までに、季節の針が進みますね。

早く「中置」も火の目を見れますように。