JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

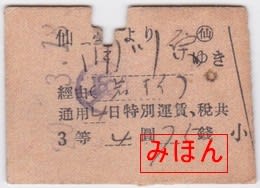

仙台駅発行 頸城鉄道浦川原ゆき 片道連絡乗車券

本日は75回目の終戦の日です。75年前の今日に当たる1945(昭和20)年8月15日の正午(午後12時)、ラジオから天皇陛下の肉声(玉音)による「大東亜戦争終結の詔書」が音読放送された、いわゆる「玉音放送」が流れ、以後の日本は平和への歩みを始めました。今でこそ日本の平和は当たり前のことのように感じられてしまいますが、そこに至るまでの先人の努力や犠牲はすさまじいものがあったものと想像します。

これからも日本が、そして全世界が平和になれるよう祈りつつ、本年も戦争に関連する券を御紹介したいと思います。

今回御紹介致します券は、1945(昭和20)年3月に仙臺(台)駅で発行された、頸城鉄道自動車(➔頸城鉄道➔頚城自動車。昭和43年区間廃止。昭和46年全線廃止)浦川原ゆきの片道連絡乗車券です。

この券が発券された時代は国鉄の前身である運輸通信省時代のものですが、桃色GJRてつだうしやう地紋の券紙が使用された硬券式の補充片道乗車券となっています。

仙台駅は、運輸通信省となってからの仙台・福島・盛岡・青森を管轄する仙台鉄道局の管轄で、発駅名の右側にある「〇仙」は仙台鉄道局管内で発行されたことを示すものと思われます。

経由欄があまりに達筆過ぎて読めませんが、「(若新)」と記入されているのではないでしょうか、会津若松駅と新津駅が経由となっているものと思われます。それが正しいならば、乗車経路は、仙台~(東北本線)~郡山~(磐越西線)~新津~(信越本線)~黒井(新黒井)~頸城鉄道線)~浦川原という経路になります。

この券は頸城自動車様本社の書庫に眠っていたもので、着札として回収されたまま、何らかの事情でそのまま書庫に残されていたものを譲り受けたものです。「〇兵」のゴム印が捺印されていますので、旧日本軍の兵士用として発行されていたものと思われます。

発行された昭和20年3月18日は、その4日前の14日にアメリカ軍のB29が大阪を大空襲して13万戸が焼失し、前日の17日には硫黄島の守備隊が全滅して2万3000人が戦死するという悲惨な歴史のあった時期で、このような時にこの券を使用して旅行した理由としてどのような事情があったのだろうか、もしかすると仙台の出征地から故郷の浦川原にお帰りになられたのだろうか、興味のあるところです。

戦前・戦中・戦後の乗車券類を観察していると、運賃の脇に表示されている通行税が発行された時代の判断材料になります。そして必ず通行税には「戦争」の影が見えてきます。

御紹介の券には「特別運賃、税共」という表記がありますが、これは1944(昭和19)年4月1日から実施された戦時特別運賃の加算によって特別運賃が加算されたものです。また、日華事変特別法により、国策として運賃の中には通行税が含まれていましたので、そのことを表記しています。

通行税は鉄道又は汽船による国内での移動にかかる税で、もともとは日露戦争の戦費を賄うため、1905(明治38)年に制定された非常特別税法の中の税目の一つとして創設され、鉄道や船の運賃に課税されました。

その後、1910(明治43)年には通行税法の制定により恒久税化されましたが、交通を阻害するとの理由から1926(大正15)年の税制改正で通行税は一旦廃止されます。

しかし、日中戦争勃発に伴い、1938(昭和13)年に日華事変特別税法の中の税目の一つとして復活し、1940(昭和15)年には再び通行税法の制定により通行税が課税され、1989(平成元)年の消費税の導入に伴って廃止されるまで、グリーン車およびA寝台車などの料金や航空運賃に対して10~20%が課税され、料金に上乗せされた状態で存続していました。

なお、通行税は切符の購入時に乗客が負担し、運輸事業者は預り金として計上し、毎月国税として納付していたそうです。