JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

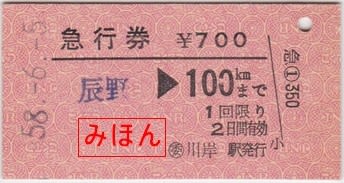

〇委 川岸駅発行 辰野から100kmまでの急行券

1983(昭和58)年6月に、中央東線の川岸駅で発行された、辰野から100kmまでの急行券です。

桃色こくてつ地紋のA型大人・小児用の記急①様式で、新潟印刷場で調製されたものです。

「記急①」は発駅を記入するために空欄となっている100kmまでの急行券で、全国どの駅からの券にもできるように設備されています。

「①」は100kmまでの券という意味で、50kmまでであれば「〇05」、150kmまでであれば⑮、200kmまでであれば②、201km以上であれば③というように数字が割り当てられていました。50km刻みの区間ができたのが国鉄末期であったため、「05」だの「15」だのという数字が割り当てられたものと思われます。

この券は辰野駅から急行こまがね号で飯田線の市田駅へ向かうために購入したもので、川岸駅から辰野駅まで中央東線の普通列車に乗車し、辰野駅から実際に使用しております。

辰野駅では接続時間があまりなく、同じホームからの発車であったことから、改札鋏は入れられておりません。

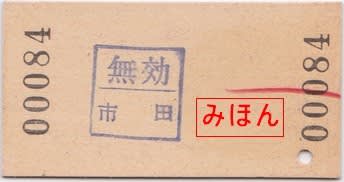

裏面です。新潟印刷場の券は券番が5ケタになっています。

当時の国鉄では現在のように使用済の乗車券類の管理が厳しく、持ち帰ることができるかは改札掛員の裁量次第でしたが、市田駅では裏面に無効印を捺印のうえ、頂くことが出来ました。掛員によっては無効印は表面でなければダメだとか、表面左右に2か所も捺すとか、いろいろなパターンがありましたが、当時としてはかなり緩かったです。

発行駅である川岸駅は中央東線の駅で、「大八廻り」と呼ばれる区間にある駅で、現在の岡谷~塩尻間の塩嶺トンネルをくぐる「塩嶺ルート」とは異なる、大きく南へ迂回して辰野駅を経由する旧線にあります。大八廻りは当時の鉄道局長で帝国議会議員でもあった「伊藤大八」が伊那谷出身で、鉄道を伊那谷の入り口を通そうと画策し、塩尻峠ではなく辰野を迂回するルートに変更させたのが由来で、伊藤大八の名前をとって「大八廻り」と呼ばれるようになったという話を聞いたことがあります。