JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

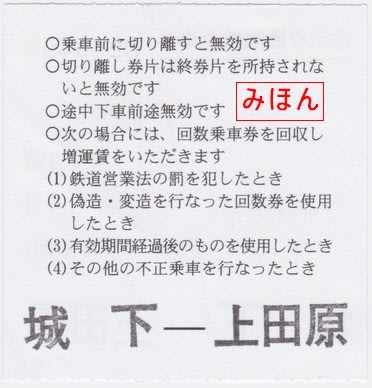

上田電鉄 上田駅発行 特別乗車券

上田電鉄上田駅で発行された特別乗車券です。

青色BJRてつどうじどうしゃ地紋の軟券で、普通回数券そのものをばらして発行されています。社内では「特別乗車券」と呼んでいるようです。

同社には特別補充券というものが無く、窓口に設備されていない乗車券類を発売するときなど、一般的には特別補充券を使用して発行するような場合、普通回数券を使用して発行しています。

駅で伺ったところ、多客時の臨時発売や同一行程の複数人の乗車券などを発行する場合にも、このようなことを行っているようです。

国鉄との連絡運輸を行っていた上田交通時代には特別補充券や補片などの設備があったように記憶していますが、上田電鉄となってからはあまり需要がないため、設備していないようです。

裏面です。まさしく回数券そのものです。というより、回数券なんですね。

たまたま表紙の部分であれば良いのですが、そうでないとますます回数券との区別がつきません。

同社は上田交通時代から、なぜか臨時発売の乗車券類への日付の記載について曖昧で、使用済であるにも関わらず日付の無いものなどが散見されます。

青森駅発行 おおぞら1号 特急券

1980(昭和55)年1月に青森駅で発行された、函館から札幌までのおおぞら1号特急券です。

若草色こくてつ地紋のD型大人・小児用券で、仙台印刷場で調製されたものです。

列車名・乗車区間・発車時刻などがすべて予め印刷されている券で、国鉄部内では「常備特急券」と呼ばれていましたが、蒐集家の間では「完全常備券」として大変人気があります。

当時の青森駅は関東や関西からの優等列車が発着し、また、青函連絡船の桟橋がある本州の玄関駅でありますので、当然ながらすでに券売機や指定券端末の類は揃っていましたが、この券は硬券で発券されています。

これは、当時のマルス端末はメンテナンスなどができるよう、夜の22時頃からシステムが停止していたのですが、この券が発券されたのが深夜帯であったため、予めマルス端末で座席を抜いておいて台帳を作成し、発券の都度消しこみをしながら硬券で発売していたためです。

通常の駅であればみどりの窓口は夜間営業していないため、マルス端末を夜間停止していても問題ないのですが、青森駅は夜間でも列車が運転されて青函連絡船との接続をしていたため、夜間でも指定券購入の需要があったわけです。

この券もそのような事情の中で発売されたものですが、正月3が日の列車でありましたが、元日の夜に里帰りする旅客は年内に比べればはるかに少なく、辛うじて「飛び込み」でも特急券を購入することが可能でした。しかしながら、窓側の席はなく、通路側の「C席」になってしまっています。

実際、時刻表を見てみますと、おおぞら1号は函館駅を04時45分に発車し、札幌を経由して14時55分に釧路駅に到着しますが、この列車に乗車するには青森駅を深夜の00時35分に出航する第1便か、00時10分に出航する第11便に乗船するのがスタンダードであり、それらの旅客がおおぞら1号の特急券を購入していなければ、青森駅に着いてから、乗船までの待ち時間に購入する需要があったため、このような措置が取られていたものです。

ちなみに、11便は「桧山丸」という、俗に言う「津軽丸型」の一般的な船型の船舶ではなく、航送専用船を改造したグリーン船室や寝台設備の無い船舶が充当され、普通船室以外の設備を希望する旅客から敬遠されていました。

函館駅を04時45分に発車したおおぞら1号は、定刻通りであれば札幌駅に08時55分に到着することになっており、時間的にそれなりの需要がある列車でした。

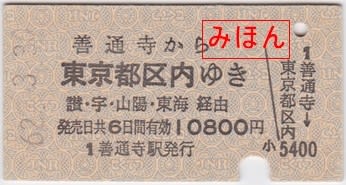

善通寺駅発行 東京都区内ゆき片道乗車券

国鉄民営化間近の1987(昭和62)年3月に土讃線善通寺駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、高松印刷場から引き継がれた民間印刷場で調製されたものです。

乗車経路は、善通寺~(土讃線)~多度津~(予讃線)~高松~(宇高航路)~宇野~(宇野線)~岡山~(山陽本線)~神戸~(東海道本線)~東京という経路になります。この当時はまだ瀬戸大橋が開通していませんので本四備讃線は開業しておらず、国鉄で四国から本州へ渡るには、1982(昭和57)年の仁堀航路(仁方~堀江間)が廃止された以降は、(宇高航路(宇野~高松間)の連絡船とホーバークラフト(急行船)を利用するしかありませんでした。

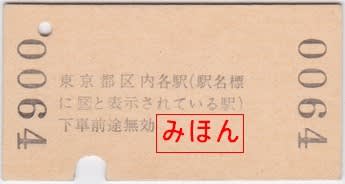

裏面です。券番の他、東京都区内下車前途無効の文言が印刷されています。

こちらは1976(昭和51)年に発行された同じ区間の乗車券です。運賃と窓口番号以外、記載されている内容に変化はありませんが、この時代は高松印刷場で調製された活版印刷券でしたので、民間印刷場の写植印刷券はかなり雰囲気が異なります。

ところで、現在ではマルス端末で同区間の乗車券を購入することはできませんが、仮に現在でも発券できるとすれば、経由表記は「土讃・予讃・宇高航路・宇野・山陽・東海道」となるのではないかと思います。それに倣えば御紹介の券の経由欄に記載されています「讃」は土讃線か予讃線のどちらかを表しているものと思われ、どちらが正当か判断しづらいところです。また、「宇」は宇高航路・宇野・宇野線のどれにも解釈することができますが、線名のみを羅列しているように見受けられることから「宇野線」を表しているものと推測されます。

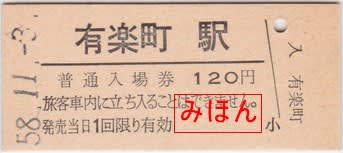

有楽町駅発行 普通入場券

今から37年前の1983(昭和58)年11月3日に、東海道本線有楽町駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

昭和58年頃の有楽町は、数寄屋橋にあった日劇(日本劇場)と朝日新聞社の東京本社ビルが取り壊され、その跡地に有楽町センタービルマリオンが建設中の時代でした。

当時の日劇です。このような建物が現在のマリオンの建っている場所にあり、その向こうに見える灰色のビルが朝日新聞社のビルでした。

御紹介の券が発行された翌年の10月、有楽町センタービルマリオンの本館が暫定開業し、4年後の10月に全面開業となっていますが、テナントとして入っていた有楽町西武の閉店は有楽町ルミネの開店、日劇時代から約84年間続いていた日劇PLEX(後のTOHOシネマズ日劇)の閉館など、エンターテイメントの最先端を行く街は、時代の流れによって変貌しています。

鹿島鉄道 常陸小川駅発行 石岡接続国鉄線1380円区間ゆき片道連絡乗車券

1987(昭和62)年6月に、2007(平成19)年3月末(廃止日は翌4月1日)を以って営業を廃止した鹿島鉄道の常陸小川駅で発行された、石岡駅接続の国鉄線1380円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色PJRてつどう地紋のB型金額式大人・小児用券で、井口印刷で調製されたものです。国鉄線の1380円区間は営業キロ81~90km帯となります。

当日は、石岡駅から特急ひたち号の自由席に乗車して上野駅まで乗車しており、左端にその時の検札鋏の刻印が入っています。

1987(昭和62)年と言いますと4月に国鉄が民営化されてJRになった年であり、この券には「国鉄線」と記載されていますが、正確には「東日本会社線」ということになります。当時のJRでは自社の乗車券についても国鉄時代の地紋が「過渡期」として1年間使用することが認められていたくらいですので、私鉄からの連絡乗車券に国鉄と記載されていても容認されていたものと思われます。

| 次ページ » |