■【経営士ブログ 今日は何の日】 12月31日 大晦日 大祓 除夜の鐘 追儺 年越し蕎麦

日本経営士協会は、特定非営利活動法人として内閣府による認証を受けた経営コンサルタント団体です。1951年に誕生し、経営コンサルタント育成と経営士・士補資格付与活動を1953年から積極的に行ってきている、日本で最初に設立され、約65年もの永きにわたりまして社会貢献をしてきています。

このブログは、主に次のような方々を対象に、時宜に即した情報を毎日、原則として複数本のブログをお届けしています。経営というのは、根底に流れいるものは、下記のいずれにも共通し、視点を変えるだけでそれを応用することができるという信念を基に、あえて三兎を追っています。

◇ 経営者・管理職の皆様

◇ 経営コンサルタントを目指す人

◇ プロの経営コンサルタント

一年365日、毎日が何かの日です。

季節を表す日もあります。地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。誰かの誕生日かも知れません。歴史上の出来事もあります。セミナーや展示会もあります。

これらをキーワードとして、私たちは自分の人生に、自分の仕事に、自分自身を磨くために何かを考えてみるのも良いのではないでしょうか。

独断と偏見で、エッセー風に徒然のままに書いてみました。皆様のご参考にと毎日続けていこうと・・・というよりも、自分自身のために書いてゆきます。 詳細 ←クリック

【今日は何の日インデックス】 日付を指定して【今日は何の日】を閲覧できます

■ 大晦日

例年のことですが、年末年始の休みにはパソコンのメインテナンスをすることにしています。

ディスクチェックやディフラグは当然のことながら、バックアップデータの整理をするようにしてます。重複ファイルのないようにディスク内で作業中にリンクを貼ったりしている余分なリンクや作業途中で念のため保存しておいたファイルを削除するなどユーティリティで処理できないような作業を地道にやります。

大晦日にやるべきことがあるので、その合間を見て作業をしました。例年のことながら正月に入っても処理し切れていないメインテナンス作業をすることになります。

月の最後の日を「晦日(みそか)」と言い、一年の最後なので「大晦日(おおみそか)」と言います。「大つごもり」とも言います。「つごもり」というのは、月に満ち欠けによる太陰暦のなごりで「月隠り(つきごもり)」が転じたものであると子供の頃教えられたことを覚えています。

■ 大祓

大祓(おおはらえ)は、6月と12月の晦日に行われる行事で、半年間に犯した罪や穢れを除き去るための祓えの除災行事です。

6月は「夏越の祓(なごしのはらえ)」、12月は「年越の祓(としこしのはらえ)」と言います。

「夏越」は「名越」とも標記されますが、各地で「茅の輪(ちのわ)くぐり」が行われます。

なぜ正月なのかわかりませんが、神社をお詣りすると「茅の輪」を見かけると思います。

大祓が12月31日に行われますので、それが正月に残っているのです。けっして新年のために茅の輪を作っているわけではないのです。

【Yahoo!百科事典】

大祓の初見は『古事記』に仲哀(ちゅうあい)天皇が崩御のとき国の大祓をしたことがみえ、制度としては大宝令(たいほうりょう)(現存のものは養老令)に始まり、令の施行細則である『延喜式(えんぎしき)』、それに『儀式』『北山抄(ほくざんしょう)』『江家次第(ごうけしだい)』その他の文献によって、上代の大祓式をうかがうことができる。神祇令(じんぎりょう)によると、宮廷の大祓は、6月と12月の晦日に、中臣(なかとみ)が祓の麻(ぬさ)を、東西(やまとかわち)の文部(ふびとべ)が祓の刀(たち)(罪穢を断つ義)を奉り、祓所(多くは朱雀(すざく)門)にて、中臣が百官の男女に大祓詞を宣り下し、卜部(うらべ)が解除(はらえ)をした。その宣読文(せんどくぶん)は『延喜式』巻8にみえる。中臣が宣読したものは中臣祭文(さいもん)ともいわれ、現在の大祓詞はこれを一部改訂したものである。

■ 除夜の鐘

NHKの行く年来る年という番組では、名鐘と言われる寺の鐘のシーンから始まります。

108の煩悩を持つ人間の罪業消滅を祈願して撞くのですが、いつから鐘を鳴らし始めるかは、幾つかのやり方があるようです。108回のうち107回は旧年のうちに撞き、元日の零時を挟んで、残りの1回を新年になってから撞くというのが一般的なようです。

ところが、寺の中には元日零時と共に撞き始めるところもあるようです。

■ 追儺(ついな)

追儺というのは、大晦日に行われる鬼払いの宮中行事です。もともとは中国の行事であり、宮廷の年中行事で、節分の元となった行事です。

【Wikipedia】

方相氏(ほうそうし)と呼ばれる鬼を払う役目を負った役人(大舎人(おおとねり))と、方相氏の脇に仕える?子(しんし)と呼ばれる役人(特に役職は決まっていない)が二十人で、大内裏の中を掛け声をかけつつ回った。

方相氏は袍(ほう)を着、金色の目4つもった面をつけて、右手に矛、左手に大きな楯をもった。方相氏が大内裏を回るとき、公卿は清涼殿の階(きざはし)から弓矢をもって方相氏に対して援護としての弓をひき、殿上人(でんじょうびと)らは振り鼓(でんでん太鼓)をふって厄を払った。

■ 年越し蕎麦

年越しそばは、大晦日の縁起担ぎで食る蕎麦で、日本の風物詩の一つです。地域によっては「晦そば」とか「福そば」などとも言うようです。

子供の頃は、「砂払」といって年越しそばとともにこんにゃくを食べました。食物繊維が腸内の毒性物質を掃除してくれことから、一年の体内の汚れを取り払ってくれると言われました。

【 注 】

「今日は何の日」「今日の人」は、Wikipedia、富山いづみ氏のサイト、他を参照し、独自に記載したものです。従いまして、当サイト及びブログ等々に関しては、無断複製転載及び模倣を固くお断り申し上げます。

(ドアノブ)

◆【経営コンサルタントのプロ集団+育成と資格付与】

since 1951

日本経営士協会は、ご存知かと思いますが、戦後復興期に当時の通産省や産業界の勧奨を受け、日本公認会計士協会と母体を同じくする、日本で最初にできた経営コンサルタント団体です。

詳しくは、サイトでご覧下さい。

■■ 経営コンサルタントへの道 ←クリック 経営コンサルタントを目指す人の60%が閲覧

| 経営コンサルタントになる前に考えよう |

| 経営コンサルタントは何をする人か |

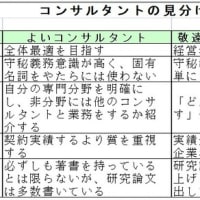

| 有能な経営コンサルタントが持っている資質 |

| なぜ経営コンサルタントに依頼するか |

| 信頼できる経営コンサルタントとは |

| 経営コンサルタントになるための資格 |

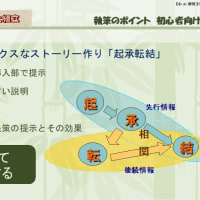

| 経営コンサルタントとしての成功のポイント |

| 経営コンサルタントを召さす人の実力養成 |

| 経営コンサルタント独立起業の手順 |

| まとめ |