■【経営四字熟語で目から鱗が落ちる】5ー07 瓜田李下 コミュニケーションの難しさを克服~ 誤解されそうな行為はやめる ~

四字熟語というのは、漢字四文字で構成された熟語であることはよく知られています。お恥ずかしいながら、その四字熟語というのは、すべてが中国の故事に基づくものとばかり思っていましたが、実はそうではないことを発見しました。

経営コンサルタントという仕事をしていますが、その立場や経営という視点で四字熟語を”診る”と、今までとは異なった点で示唆を得られることが多のです。「目から鱗が落ちる」という言葉がありますが、四字熟語を講演や研修の場で用いたり、自分の仕事や日常会話に活かしたりするようにしましたら、他の人が私を尊敬といいますとオーバーですが、自分を見てくれる目が変わってきたように思えたことがあります。

四字熟語の含蓄を、またそこから得られる意味合いを噛みしめますと、示唆が多いですので、企業経営に活かせるのではないかと考えるようにもなりました。これを「目鱗経営」と勝手に造語し、命名しました。

以前にも四字熟語をご紹介していましたが、一般的な意味合いを中心にお話しました。このシリーズでは、四字熟語を経営の視点で診て、つぶやいてみます。以前の四字熟語ブログもよろしくお願いします。

■ 第5章 表現上手で説得力を向上

世の中には、作家でなくても美しい文章を書いて、読者を魅了できる人がいます。アナウンサーでなくても、話し上手な人もいます。プロのナレーターでありませんのに、聞いているだけでほれぼれするような声や話方の人もいます。パワーポイントを使って、難しいことをわかりやすく説明してくれる人もいます。

「話し上手は、聞き上手」という言葉を良く聞きます。「一を聞いて十を知る」という理解力の高い人もたくさんいらっしゃいます。一方、相手の言うことを充分に理解できなかったり、誤解したり、時には曲解したりして人間関係をこじらせてしまう人もいます。

情報提供側として、上手な文章を書いたり、話したり、パワーポイントなどの作図技術など表現力を豊にしたいと願う一方、それとは別の立場で聴取する側におかれたときに、傾聴力をフルに活用し、相手の言いたいことを正確に聞き取れることは、私たちの日常に不可欠です。コミュニケーション上達法を四字熟語から感じ取りましょう。

*

世の中には、作家でなくても美しい文章を書いて、読者を魅了できる人がいます。アナウンサーでなくても、話し上手な人もいます。プロのナレーターでありませんのに、聞いているだけでほれぼれするような声や話方の人もいます。パワーポイントを使って、難しいことをわかりやすく説明してくれる人もいます。

「話し上手は、聞き上手」という言葉を良く聞きます。「一を聞いて十を知る」という理解力の高い人もたくさんいらっしゃいます。一方、相手の言うことを充分に理解できなかったり、誤解したり、時には曲解したりして人間関係をこじらせてしまう人もいます。

情報提供側として、上手な文章を書いたり、話したり、パワーポイントなどの作図技術など表現力を豊にしたいと願う一方、それとは別の立場で聴取する側におかれたときに、傾聴力をフルに活用し、相手の言いたいことを正確に聞き取れることは、私たちの日常に不可欠です。コミュニケーション上達法を四字熟語から感じ取りましょう。

*

■ 5ー07 瓜田李下 コミュニケーションの難しさを克服

~ 誤解されそうな行為はやめる ~

「瓜田(かでん)」の「瓜」は、畑になる瓜(うり)のことで、瓜畑で靴をはき直したり、靴紐を締め直したりしますと、他の人から見ればあたかも瓜を盗もうとしているように見えるかもしれません。そのことから、「誤解されそうな行為は止めた方が良いですよ」という戒めを表しています。このことから同じ意味で「瓜田之靴(かでんのくつ)」という四字熟語もあります。

「李下(りか)」の「李」は、スモモのことです。「李下」はスモモの木の下という意味です。すなわち、スモモの木の下で冠の紐を締め直したり、帽子をかぶり直したりする行為は、遠目には、あたかもスモモを盗んでいるようにも見えてしまい兼ねません。瓜田之靴と同様に、紛らわしい行為は止めた方が良いと教えてくれています。これに関連して「李下之冠(りかのかんむり)」という同じ意味の四字熟語があります。

これらのことから「瓜田李下(かでんりか)」は、「人に疑われるような、紛らわしい行為はしないほうがよい」という教えとなります。日本では訓読みして「瓜田に履(くつ)を納(い)れず、李下に冠を正さず」とも言います。

「人間は感情の動物」ということも良く聞きます。ちょっとした表現で、気持ちが傷ついたり、誤解を呼んだりしがちです。昨今では、メールが不可欠と言われる時代になりましたが、フェース・ツー・フェースとは異なり、相手の表情や態度の変化を読み取れず、人間関係をこじらせてしまうこともあります。

部下などに苦言を言わざるを得ない場合には、フェース・ツー・フェースで行うのが良いでしょう。しかし、フェース・ツー・フェースだと、イントロから始め、事細かに説明せざるを得なくなりますが、メールですと相手から直截的な質問を受けることなく、こちらの考えを済ますことができるような場合があります。そのようなときには、自分の失敗談をベースに記述し、相手に感じ取らせるという手法をとることがあります。

「メールというのは、表現力を問われる、難しいコミュニケーション・ツールである」ということを常に認識して書くことをお薦めします。それだけに、相手の立場を理解し、わかりやすいメールを書くことが求められます。では、どの様なメールが”良いメール”なのでしょうか。この問題を考えるときに、「どの様なメールが”悪いメール”なのか」という視点で考えてみますとわかりやすいです。

「瓜田李下」を心がけましょう。すなわち、紛らわしい表現を避けて、できるだけ固有名詞や数値、裏付けのとれている情報などを下に内容が正確に伝わるようにします。

また、一つの文章を短くし、一つの内容的な括りで段落を区切ることにより、メリハリを付けます。

メールは、相手の顔が見えないために、詰問的に厳しい表現になってしまいがちです。フェース・ツー・フェースで、言葉で伝える時のことを想定して、一旦書いた文章を見直します。もし、時間的な猶予があるのであれば、配信を翌日にし、時間をおくようにします。自分の気持ちも落ち着き、読み直してみますと、少々言い過ぎである、というような気づきを覚えることがしばしばあります。厳しい表現では相手の気分を害してしまいかねず、その状態で読んでもらっても、こちらの意図が正しく伝わりません。軟らかい表現でも、「このような厳しいことでも、やさしく書いてくれる○○さんに敬意を表したい」と逆に感謝される方が、良い結果に繋がるでしょう。

人間関係を悪化させるのは、メールを書くときの姿勢に影響されます。上述の例は、「自己主張型」と言いますか、相手が見えないので表現がきつくなってしい、時には攻撃的になってしまうケースです。

それに対して「受動型」は、自己主張型が相手の気持ちなどに対する新釈がないのですが、逆に相手のことを考えすぎて自分の気持ちを正確に伝えられないタイプです。一見するとトラブルにならないように見えますが、どうしても「八方美人」的な言動をとりがちで、その結果、信用を失って人間関係がこじれてしまうことがあるのです。

三番目は「暗示型」と命名していますが、自分の言いたいことを直截的には言わないで、遠回しな言い方でありながらトゲのある表現の人です。少々陰湿的なやり方のように思えます。あるいは、自分が言いたいことを「第三者が言っている」ように表現して、自分が嫌われないようにする人です。しかし、それらはいずれ化けの皮がはげてしまいます。

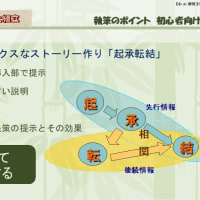

相手に気持ちよくメールを読んでいただくためには、三部構成にすると良いといわれています。

① 本件に繋がる導入部で何を言いたいかを伝えます

② 本文は、簡潔な表現で、導入部を受けて説明を記述し、要件の本質を伝えます

③ 締めは、お願いなのか、指示なのか、連絡などかなどがわかるように、」目的を意識して記述します

書き終わったら、まずは、誤変換やテニオハなど、文書としてキチンとできているかどうかを確認します。その過程で、内容に問題がないかどうかを確認しながら読み、訂正します。その上で、再度読み直しをしますが、一度文書として確認していますので、内容に集中して推敲します。最後に全体的に見直しますが、その時に、5W1Hを強く意識するとよいでしょう。

コミュニケーションは、相手にこちらの意図を正確にかつ確実に伝えることが重要ですので、瓜田李下のような誤解を生まないようにしたいですね。

*

~ 誤解されそうな行為はやめる ~

「瓜田(かでん)」の「瓜」は、畑になる瓜(うり)のことで、瓜畑で靴をはき直したり、靴紐を締め直したりしますと、他の人から見ればあたかも瓜を盗もうとしているように見えるかもしれません。そのことから、「誤解されそうな行為は止めた方が良いですよ」という戒めを表しています。このことから同じ意味で「瓜田之靴(かでんのくつ)」という四字熟語もあります。

「李下(りか)」の「李」は、スモモのことです。「李下」はスモモの木の下という意味です。すなわち、スモモの木の下で冠の紐を締め直したり、帽子をかぶり直したりする行為は、遠目には、あたかもスモモを盗んでいるようにも見えてしまい兼ねません。瓜田之靴と同様に、紛らわしい行為は止めた方が良いと教えてくれています。これに関連して「李下之冠(りかのかんむり)」という同じ意味の四字熟語があります。

これらのことから「瓜田李下(かでんりか)」は、「人に疑われるような、紛らわしい行為はしないほうがよい」という教えとなります。日本では訓読みして「瓜田に履(くつ)を納(い)れず、李下に冠を正さず」とも言います。

「人間は感情の動物」ということも良く聞きます。ちょっとした表現で、気持ちが傷ついたり、誤解を呼んだりしがちです。昨今では、メールが不可欠と言われる時代になりましたが、フェース・ツー・フェースとは異なり、相手の表情や態度の変化を読み取れず、人間関係をこじらせてしまうこともあります。

部下などに苦言を言わざるを得ない場合には、フェース・ツー・フェースで行うのが良いでしょう。しかし、フェース・ツー・フェースだと、イントロから始め、事細かに説明せざるを得なくなりますが、メールですと相手から直截的な質問を受けることなく、こちらの考えを済ますことができるような場合があります。そのようなときには、自分の失敗談をベースに記述し、相手に感じ取らせるという手法をとることがあります。

「メールというのは、表現力を問われる、難しいコミュニケーション・ツールである」ということを常に認識して書くことをお薦めします。それだけに、相手の立場を理解し、わかりやすいメールを書くことが求められます。では、どの様なメールが”良いメール”なのでしょうか。この問題を考えるときに、「どの様なメールが”悪いメール”なのか」という視点で考えてみますとわかりやすいです。

「瓜田李下」を心がけましょう。すなわち、紛らわしい表現を避けて、できるだけ固有名詞や数値、裏付けのとれている情報などを下に内容が正確に伝わるようにします。

また、一つの文章を短くし、一つの内容的な括りで段落を区切ることにより、メリハリを付けます。

メールは、相手の顔が見えないために、詰問的に厳しい表現になってしまいがちです。フェース・ツー・フェースで、言葉で伝える時のことを想定して、一旦書いた文章を見直します。もし、時間的な猶予があるのであれば、配信を翌日にし、時間をおくようにします。自分の気持ちも落ち着き、読み直してみますと、少々言い過ぎである、というような気づきを覚えることがしばしばあります。厳しい表現では相手の気分を害してしまいかねず、その状態で読んでもらっても、こちらの意図が正しく伝わりません。軟らかい表現でも、「このような厳しいことでも、やさしく書いてくれる○○さんに敬意を表したい」と逆に感謝される方が、良い結果に繋がるでしょう。

人間関係を悪化させるのは、メールを書くときの姿勢に影響されます。上述の例は、「自己主張型」と言いますか、相手が見えないので表現がきつくなってしい、時には攻撃的になってしまうケースです。

それに対して「受動型」は、自己主張型が相手の気持ちなどに対する新釈がないのですが、逆に相手のことを考えすぎて自分の気持ちを正確に伝えられないタイプです。一見するとトラブルにならないように見えますが、どうしても「八方美人」的な言動をとりがちで、その結果、信用を失って人間関係がこじれてしまうことがあるのです。

三番目は「暗示型」と命名していますが、自分の言いたいことを直截的には言わないで、遠回しな言い方でありながらトゲのある表現の人です。少々陰湿的なやり方のように思えます。あるいは、自分が言いたいことを「第三者が言っている」ように表現して、自分が嫌われないようにする人です。しかし、それらはいずれ化けの皮がはげてしまいます。

相手に気持ちよくメールを読んでいただくためには、三部構成にすると良いといわれています。

① 本件に繋がる導入部で何を言いたいかを伝えます

② 本文は、簡潔な表現で、導入部を受けて説明を記述し、要件の本質を伝えます

③ 締めは、お願いなのか、指示なのか、連絡などかなどがわかるように、」目的を意識して記述します

書き終わったら、まずは、誤変換やテニオハなど、文書としてキチンとできているかどうかを確認します。その過程で、内容に問題がないかどうかを確認しながら読み、訂正します。その上で、再度読み直しをしますが、一度文書として確認していますので、内容に集中して推敲します。最後に全体的に見直しますが、その時に、5W1Hを強く意識するとよいでしょう。

コミュニケーションは、相手にこちらの意図を正確にかつ確実に伝えることが重要ですので、瓜田李下のような誤解を生まないようにしたいですね。

*

【経営四字熟語】バックナンバー ←クリック

*

■ おすすめブログ コンサルタント・士業に特化したブログ

- 【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記

- 【小説風】竹根好助のコンサルタント起業

- 【経営】 成功企業・元気な会社・頑張る社長

- 【専門業】 経営コンサルタントへの道

- 【専門業】 経営コンサルタントはかくありたい

- 【専門業】 日本経営士協会をもっと知る

- 【専門業】 ユーチューブで学ぶコンサルタント成功法

- 【専門業】 プロの表現力

- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業5つの要諦

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>

- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<思考法編>

- 【経営・専門業】 ビジネス成功術

- 【経営・専門業】 経営コンサルタントのひとり言

- 【話材】 話したくなる情報源

- 【話材】 お節介焼き情報

- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業講座

- 【専門業】 経営コンサルタント情報

- 【専門業】 プロのための問題解決技法(0

- 【経営】 経営コンサルタントの本棚

- 【経営】 コンサルタントの選び方

- 【経営】 管理会計を活用する

- 【経営】 経営コンサルタントの効果的な使い方

- 【経営】 ユーチューブで学ぶ元気な経営者になる法

- 【心 de 経営】 菜根譚に学ぶ経営

- 【心 de 経営】 経営四字熟語

- 【心 de 経営】 徒然草に学ぶ

- 【心 de 経営】 経営コンサルタントのあり方

- 【心 de 経営】 歴史・宗教に学ぶ経営

- 【心 de 経営】 論語に学ぶ経営

- 【心 de 経営】 心づかいで人間関係改善

- 【経営】 経営情報一般

- コンサルタントバンク

- 【話材】 お節介焼き情報

- 【話材】 ブログでつぶやき

- 【話材】 季節・気候

- 【話材】 健康・環境

- 【経営コンサルタントのひとり言】

- 【経営】 ICT・デジタル情報

- 【話材】 きょうの人01月

- 【話材】 きょうの人02月

- 【話材】 きょうの人03月

- 【話材】 きょうの人04月

- 【話材】 きょうの人05月

- 【話材】 きょうの人06月

- 【話材】 きょうの人07月

- 【話材】 きょうの人08月

- 【話材】 きょうの人09月

- 【話材】 きょうの人10月

- 【話材】 きょうの人11月

- 【話材】 きょうの人12月

- 【話材】 きょうの人